TEL 06-6447-4680(代表)

HOMEコレクション&リサーチ中之島映像劇場アーカイブ第19回中之島映像劇場 野田真吉の暁

田中 晋平

付記:本稿は、新型コロナウイルス(Covid-19)の感染拡大に伴い、中之島映像劇場が延期になった直後、2020年4月1日に発行された『国立国際美術館ニュース』237号掲載の拙稿を再録したものである。

ある映画作家が青年期に私淑し、やがて深い親交をもった亡き詩人の故郷をたずね、詩碑が立つ山口県の温泉街にくる。観光用に整備されていない裏通り、地元の子供が遊ぶのを老人たちが見守る昼下がりの公園にたどり着き、彼は御影石に刻まれた詩人の「帰郷」の一節を認めるだろう。日常に溶け込んだ碑に映画作家は安堵していう。「ここには生者と死者のかよい路がある。私は生前の中原中也を思い出さずにはいられなかった」[1]。 13年後、最晩年の映画作家は、《生者と死者のかよい路—新野の盆踊り・神送りの行事—》(1991年)を発表する。本作は長野県の阿南町新野で伝承されてきた盆踊りと祖先の霊を空へ送る儀式を捉えた映画で、中也の詩とは直接かかわりがない。だが、同じ表現が示唆するように、生と死の境を想像的に超えられる路は、特殊な祝祭空間のみに現れるわけでなく、あの詩碑が立つ公園のように、日常の隙間にも穿たれている。そして、おそらく映画を観る経験、その上映空間もまた失われた時間や死者を想起する回路になりうる。

2020年3月14、15日に開催予定だった第19回中之島映像劇場「野田真吉の暁」では、記録映画作家で詩人でもあり、上記の中也の詩碑を訪ねた人物でもある、野田の活動を回顧するはずだった(新型コロナウイルス感染症への対応のため延期[時期未定])。戦前から東宝映画の文化映画部で演出を手掛けてきた野田は、戦後の東宝争議で会社を離れ、以降はフリーでPR映画や自主制作の実験的作品、民俗学映画などを発表してきた。また、「記録映画作家協会」や「映画と批評の会」、「映像芸術の会」など、戦後の重要な創造運動にも参加し、中心的な役割を果たしたことが知られている。上映会では、網羅的ではないが(テレビの演出、詩業、「杉並シネクラブ」の活動など触れられずにいた)、野田の多岐にわたる活動を再検討することを目指し、準備を進めていた。

作家の主体性と自由とを獲得するために闘ってきた野田のフィルモグラフィから、一貫したモチーフを掴むことは、おそらく難儀ではない。その一つが、中也の詩碑にも認められた生者と死者、あるいは消滅していくものと再生する存在が繋がり、重なり合う出来事へのまなざしである。たとえば、PR映画の代表作《マリン・スノー—石油の起源—》(1960年)は、微生物の生態の紹介からプランクトンが死滅し、海底に雪のように降り積もり、億年単位の時が流れて原油に生成する過程を圧縮して示す。詩人の黒田喜夫は、その美しさを、「微細な物の世界の集合の刻々の変移において生(死)の喩となるという、映像の運動性のかげにいる作者の詩心によってだけ、物と生のあわいのうたとして取りだされたものであった」[2]と讃えた。

《マリン・スノー—石油の起源—》 写真:東京シネマ新社所蔵

こうした視点は、戦争中に東北地方の農家に取材した《農村住宅改善》(1941年)や青森県下北半島の尻労集落を記録した《忘れられた土地—生活の記録シリーズⅡ—》(1958年)など、社会的な記録作品でもかたちを変えて見出せる。後者では、高度成長を遂げていく日本社会の周縁にあった漁村の貧困を、構造的な問題を示しながら描いた。過疎化が進む僻地の村そのものが主人公であり、過酷な現実、いわば死に瀕したその集落の状況を見据えた上で、映画は中学校を卒業して将来の想像をめぐらす子供の姿と声を強調し、いかなる未来の希望を彼らに与えうるかを問いかける[3]。あるいは、三菱の長崎造船所のPR映画をつくる傍ら、撮影助手の因幡元光と街を歩き、制作した最初の自主作品《まだ見ぬ街》(1963年)でも、日常の風景や雑踏を行き交う人間の姿に対し、石畳や用水路の無機質なイメージ、そして、原爆の記憶を重ね合わせ、現在と過去や未来のまさに「あわい」が浮き彫りにされていた。

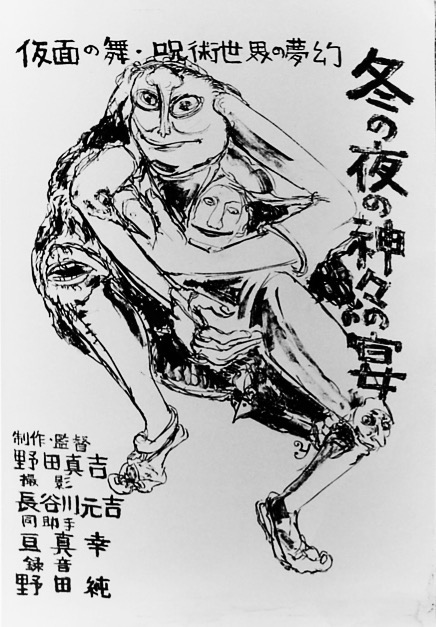

70年代以降の野田は、映像による民俗学の確立に奔走する(それは監督自身も参加した社会変革の運動の解体を受け、民衆の生活意識の根底に遡る必要に駆られた結果でもある)。ただし、その映画群も単なる民俗行事の解説や客観的な記録からは遠く、むしろナレーションなどを外した「ダイレクト・シネマ(観察映画)」としての評価も受けてきた[4]。特に《冬の夜の神々の宴—遠山の霜月祭—》(1970年)は、神事の説明を冒頭で最小限示すに留め、全体をあたかも彼の地を訪れた旅人の眼で捉えた一夜の夢のように構成され、陶酔を誘う映画となっている[5]。ただ、重要なのはこうした儀式そのものが既に存亡の危機に瀕しており、映画作家がその消滅といかに向き合ったかである。

《草とり草紙》(1985年)の監督・福田克彦は、戦前の《農村住宅改善》から底辺に生きる民衆を野田が映画化してきたのを踏まえ、「野田さんにとって、記録するということは、滅びるということと同義語のようだ。滅びは避けられない。だからこそ、野田さんはいつくしむような温かさをもって、そのことを凝視する」[6]と指摘していた。ここでの「滅び」は、いくつもの創造運動を組織しながら挫折・解体を繰り返した映画作家本人の生にも折り重なる。そして、野田の映像民俗学の実践にも、近代化により消滅に向かう伝承文化の距離をおいた記録というべき側面が確かにある。だが、ペシミスティックな視線とは異なり、その映画は常に不可逆な崩壊過程を再生へと読み換えるまなざしを併せもっていただろう。《マリン・スノー》の死の雪がエネルギーに変換される軌跡のように、《ゆきははなである—新野の雪まつり—》(1980年)が記録する儀式でも、空から舞い落ちる雪が春にやがて咲く花、すなわち豊穣な生命の予兆として読み換えられる。

映画批評家でもある野田は、その批評集成を『映像—黄昏を暁と呼びうるか—』と名付けていた。副題は、ジャン・ジロドゥの戯曲《エレクトル》(1937年)から着想されており、自由のない社会状況を末世的な黄昏にたとえつつ、いかに「その『黄昏』を『美しい名』の『暁(黎明)』と呼びうるか」[7]という野田の問いが込められている。レトロスペクティブの企画者としては、こうした崩壊の過程を冷徹に観察するだけでなく、そのイメージを読み換えてきた映像作家の主題を共有し、甦らせる意義について、参加者とともに考えたかった。それは野田の映画が、いまだ観る者に新鮮な触発をもたらす事実を提示するだけでなく、現在の観客のまなざしを通して、作品に新たな生が付与されること、そのための交歓の回路を開くことでなければならないだろう。中之島映像劇場は、そのような「かよい路」を探すささやかな実験空間でありたいという想いを抱いたまま、改めて野田真吉の特集を実現する。心待ちにされたい。

註

(たなか しんぺい/国立国際美術館客員研究員)

森田 のり子

野田真吉は、戦後のドキュメンタリー映画運動の中心となった一人であり、松本俊夫や土本典昭といった面々と行動を共にし、ユニークな自主制作活動で知られた。そのため、彼の映画作家としてのキャリアがすでに戦時期に始まっているということは、意外と忘れられがちな事実かもしれない。しかし、若き野田が東宝映画文化映画部で過ごした日々は、その作り手としての視座の形成に少なからず関わっており、そこには彼の長年にわたる興味関心のルーツを見いだせる。今回は、文化映画部時代の作品内容を唯一確かめることのできる《農村住宅改善》(1941年)を中心として、戦時期における野田の制作活動の背景を掘り下げてみたい。

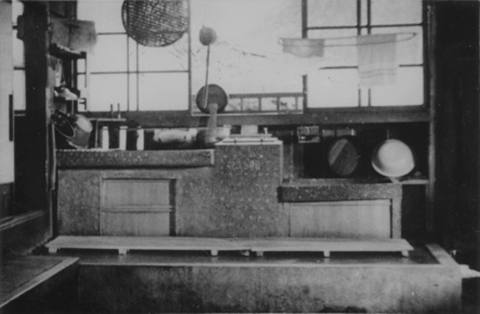

《農村住宅改善》 写真:国立映画アーカイブ所蔵

野田は1937年、恩師のすすめで東宝映画に統合される直前のP・C・L映画製作所へ入社し、第二製作部(のちの文化映画部)の配属となった。彼自身の回想によれば、その経緯は以下であったという。

面接の時、「君はどんな仕事をしたいか」と質問され、私はそれまでにみたことのあるフランスの前衛映画やソ連の『春』『トルクシブ』のような詩的な映画や文化映画をつくるならつくりたいといいたいことをいった。立会人の誰かが「文化映画を初めから志望したのは君がはじめてだ」といっていた[1]。

ちょうど当時、娯楽ではなく教育・宣伝・ニュースといった目的で手がけられた記録的な作品群を「文化映画」と呼ぶ傾向が広まりつつあった。この分野は数年のうちに戦時プロパガンダを画策する政府の肝いりとなり、1939年の「映画法」によって強制上映制度が敷かれることで一大ブームを迎える。しかし、野田がその業界に足を踏み入れた時期においては、未だ一部の風変わりな、とくにインテリ層の興味を引く先進的で実験的な分野という位置付けであった。

そんな東宝文化映画部に集っていたのは、プロデューサーで部長を務める松崎啓次、演出の亀井文夫、秋元憲、伊東寿恵男、撮影技師の三木茂といった個性的な顔ぶれである。松崎は日本プロレタリア映画同盟(プロキノ)出身、亀井はソ連留学帰り、秋元・伊東・三木はいずれも新たな映像表現を求めて劇映画から移ってきた者らであり、左翼的あるいは革新的なムードの中にあったことがうかがえる[2]。こうした環境の下で、野田は「烈しい労働強化」[3]に閉口しつつも、自らが取り組むべきテーマを探っていくこととなった。

東宝だけに限らず、当時の文化映画業界は左翼思想に親しんだ人々にとって数少ない居場所の一つであった。なかでも意欲的な作り手らは、イギリス・ドキュメンタリー映画運動の理念と制作方法論を説いたポール・ローサの著作などに触発されながら、社会科学的なアプローチによる記録映画づくりを試みていった[4]。野田の第3作目である《農村住宅改善》もまた、そうした潮流の中で生み出された作品として捉えることができる。

《農村住宅改善》は、もともと建築学・民俗学者の今和次郎らが数年にわたって取り組んでいた農村住宅の調査研究に、映画スタッフが随行する形で企画されたものである。具体的には、1930年代半ばに日本学術振興会から委嘱を受けた財団法人・同潤会が「東北地方農山漁村住宅改善調査委員会」を発足させ、東北地方一帯の現状を継続的にリサーチしており、今はその中の建築分野の特別委員を務めていた[5]。この調査では、素人設計懸賞募集、標準住宅の設計、大工講習会、改善指導書の発行といった先進的な事業を展開していたが、映画が手がけられた1940年頃には研究のとりまとめを迎えており、一種の成果発表という位置付けであったと推察される。

野田がこの企画に携わることになった詳しい経緯は明らかでないものの、当時において東北地方を中心とする農村の更生は大きな社会問題であり、文化映画業界に集う人々にとって興味をそそるトピックであった。その試みの嚆矢として知られたのは、芸術映画社の石本統吉による《雪国》(1939年)であろう。実は、その制作背景にある農林省積雪地方農村経済調査所と、前述した同潤会の東北調査は連携しており、今和次郎はその両方で農村住宅改善を担当していた。

《雪国》の中に登場する山形県下の積雪対策を施した試験家屋は今の設計によるものだが、野田自身の回想によれば《農村住宅改善》でも同様の家屋を取材したという[6]。こうしたシーンは現存する戦後公開版の映像に含まれていないものの、1941年の作品完成当時は《雪国》の問題意識に連なるものとして受容されたと考えられる。このように、戦時期の日本社会ではある面で生活の合理化や標準化が推進されており、同時にその裏返しとして農村における民俗学的な意義も見いだされていったのである。野田はこうした文化的コミュニティの中で、駆け出しの制作者として作品を手がけていたのであった。

先に触れたように、現存する《農村住宅改善》は戦後公開版であり、残念ながら1941年時点の作品内容の詳細については不明な点が少なくない。複数の資料から分かるところとしては、35分程度の3巻ものであったこと、冒頭に「日本人の約半数が農民であることに思ひ合せて、都会人は農村の事情について余りに知らなさすぎる。従つてこれは実際の東北農村の住宅に関する一般的欠陥を指摘しその改善の実例を示す報告書である」といった趣旨の字幕がつけられていたこと、そして青年道場における今の講演シーンが締めくくりとなっていたことである[7]。

これに対して、戦後公開版は20分の2巻ものに短縮されており、加えて青年男女が登場する各1分半ほどのプロローグとエピローグは、前後の文脈から戦後に追加されたシーンであると考えられる。同時に、その部分も含めて一貫した語りで、ときおり「戦前」という言葉を用いているナレーションも戦後に差し替えられたものであろう。「提供」としてクレジットされている「教材映画製作協同組合」での配給のために再編集されたと思われるこのバージョンでは、「戦前」から地道に続けられてきた農村の住宅改善運動をたどるという構成をとっている。上記の通り、少なからぬ要素が改変されているものの、中心となる映像内容と各エピソードには当時の野田の演出が生かされているようである。

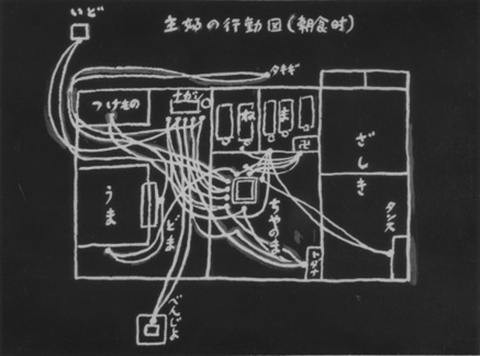

それらのシーンには、野田が東北農村の調査そのものに深い関心を寄せ、今和次郎らによる住宅改善の視点に注目していたことがよく表れている。そのユーモアが最も発揮されているのは、ある農家の間取り図を使って朝の主婦の動線をアニメーションで示し、その労働の無駄を浮かび上がらせるくだりであろう[8]。こうしたリアリティのある解説の合間に挟み込まれる土間、台所、茶の間といった各ショットも非常に具体的であり、これが終盤の各箇所の改善アイデアに説得力を持たせている。映像上に「まど」「流し」といった字幕を挿入しているのも印象的である。このような徹底して実用的な表現方法はまさに「報告書」らしく、それが当時の文化映画に求められていた一つの新しさでもあった。

《農村住宅改善》 写真:国立映画アーカイブ所蔵

そして、野田真吉にとって重要なのは、この作品の取材を通して東北の農村地帯の生活ぶりを知ったことが「私の生涯に大きい影響をあたえた」という点である[9]。彼は生まれ故郷の四国では想像できないような厳しい貧困の実態に驚くと同時に、その家屋の佇まいや日常的に使いこまれた道具などに強く惹きつけられたという。前述したように、戦時期は生活の近代化に反発する形で柳田國男に代表される民俗学も隆盛しており、野田自身はむしろ後者に関心を覚えた。その背景には、柳田と交流の深かった今和次郎はもちろんのこと、《農村住宅改善》と同じ年に秋田県の農村に通って《土に生きる》(1941年)を単身で完成させた同僚の三木茂の存在も大きく関わっていたであろう[10]。こうした戦時期の文化映画業界における豊かな出会いが、戦後の《東北のまつり三部作》(1957年)などを経て、後年の野田のライフワークとなる映像民俗学の作品群へと結実していくこととなる。

この意味において、野田は戦時期日本の先進的な社会実践と映像表現の試みの双方が、戦後のそれらへと着実に接続されていったことを体現する数少ないドキュメンタリー作家の一人であった。実際、住宅改善運動も「報告書」スタイルの映画も、1950年代にかけて広がりを増していったものである。《農村住宅改善》が戦後にも価値ある作品として再利用されたという事実自体、そのことを物語っているであろう。時代を軽やかにまたぎながら常に新しい映画づくりに挑み続けた野田真吉の視座は、すでにこの時に胚胎していたのである。

註

(もりた のりこ/映像文化史研究)

川村 健一郎

《忘れられた土地》(1958年)は、野田真吉の代表作であるだけでなく、同時代のドキュメンタリーを論じる上で欠かすことのできない作品である。たった30分の小品でありながら、私たちはこの作品から当時の文化思潮の輻輳した残響を聞き取ることができる。

野田は、その経歴を見れば、一貫して、民俗学への関心を保持し続けてきたドキュメンタリー作家である。フィールドは日本全域に及んでいるが、特に東北への関心は根が深い。東宝文化映画部で記録映画の制作に関わるようになって間もなく、野田は、1940年に、考現学で知られる今和次郎、その弟子の竹内芳太郎の調査隊に同行し、東北地方一帯の農村住宅を取材した《農村住宅改善》(1941年)をつくった。そのときの撮影行は「戦後にいたっても、東北地方に深い関心をもち、惹れていった契機に」なったと野田は回想している[1]。この東北への関心は、戦後、東京シネマで、1954年から55年にかけて、山形県の農村の冬の生活を記録した《この雪の下に》(1956年)で「再燃」することになる[2]。その時期には、野田はすでに1950年代の芸術運動からの刺激を受けていたと同時に、民衆の生活文化に対する民俗学的な関心を高めていた。引き続き、東京シネマで、青森、岩手、宮城、山形、秋田の東北各地の祭りに加え、新潟の小正月の行事を記録した《東北のまつり》三部作(1956-57年)を制作しており、特に第三部の「小正月の行事」では、その行事を「民俗学的視点に立って記録した」と野田は述べている[3]。こうした活動の蓄積を経て、《忘れられた土地》は制作されることになったのである。

野田の生涯の友人であった佐々木基一は、《忘れられた土地》を、野田が民俗学へと深入りしていく「原点」と呼んだ[4]。もちろん、それは単に民俗学的ドキュメンタリーの第1作という意味ではない。というのも、佐々木は、この「原点」という言葉を継いで、この作品から「絶望の一歩手前まで追いつめられながら、なおみつめることに堪えている作者の心の震えが伝わって来る」と述べているからだ。佐々木の意図に添うなら、この「原点」は、野田の民俗学的ドキュメンタリーの基底、あるいは通奏低音といった意味なのであろう。とはいえ、この抽象的な評言はどのような事態を指しているのか。

《忘れられた土地》という作品名は、ルイス・ブニュエルの《忘れられた人々》(1950年)と《糧なき土地》(1932年)の複合を想起させずにはおかない。佐々木もまた、この作品に《糧なき土地》との共通性を見ている[5]。スペインとポルトガルの山間にあって、周囲から隔絶しており、国からも顧みられることのなかったラス・ウルデスの人々の生活を記録した《糧なき土地》は、《アンダルシアの犬》(1929年)、《黄金時代》(1932年)のシュルレアリスムを経て、記録の方法へと歩みを進めたブニュエルの画期の作品である。「シュルレアリスムからドキュメンタリーへ」という流れは、松本俊夫が提起したドキュメンタリー理論(前衛記録映画論)のあり方をそのまま体現しており、野田は、こうした松本の考えを積極的に取り入れながら、《忘れられた土地》の制作にあたったことを認めている[6]。

一方、メキシコシティのスラムに生きる不良少年たちを描いた《忘れられた人々》は、アラン・レネの《ヒロシマ・モナムール》(1958年)とともに、花田清輝や安部公房、佐々木基一といった「記録芸術の会」を結成する面々や、当時のドキュメンタリー作家に大きな刺激を与えた劇映画である。両者に共通しているのは、日本公開時に前者が《十代の暴力》、後者が《二十四時間の情事》という扇情的なタイトルに変更されて、まともな上映環境を有しなかったことだけでなく、ともに「忘却」という主題、「残酷への眼差し」いう方法をもっていることにある。松本俊夫は有名なエッセイ「残酷を見つめる眼」の中で、羽仁進の《不良少年》(1961年)を批判する一方で、《忘れられた人々》を高く評価し、少年ペドロがにわとりを叩き殺すシーンが「残酷」であるのは、ブニュエルがペドロの置かれた疎外状況を、「もっぱら観察の対象として」ではなく、「みずからの内部に見つめる眼をもっていた」からだと述べた[7]。佐々木が後年、《忘れられた土地》を評して「みつめることに堪えている作者の心の震え」を指摘するのも、こうした言説空間の中で、映画における「記録」の意味が厳しく問われた制作当時の理論状況を念頭に置いているからだろう。

民俗学の領域においても、「残酷」と「忘却」は同時代のキーワードだった。すでに別稿で論じた[8]ため詳細は省くが、宮本常一らが監修した『日本残酷物語』全7巻(5部、別巻2)は1959-61年にかけて発刊されており、その第2巻には、野田作品と同名の「忘れられた土地」という副題が掲げられている(この第2巻は「人がその仲間たちから忘れられるということほど、おそろしいことはない。それは一種の抹殺である」という言葉から始まる[9])。一方、岡本太郎は、『芸術新潮』でのフォトエッセイ「芸術風土記」の連載(1957年から)にあたって、民俗学的視線と重なり合うところで、「最も散文的であり、非芸術的であるときめられ、さげすまれ、ほとんどまともに顧みられていない、現代日本のありのままの姿から芸術の問題を掘り起こすこと」を試みていた[10]。この連載をまとめた『日本再発見-芸術風土記』は1958年に刊行されている。岡本や宮本に共通しているのは、「残酷」と「忘却」という観念に、悲惨さやみじめさといった観察者からの意味付与を回避する倫理性を伴わせていることだ[11]。野田は《忘れられた土地》の方法を「つっぱなし」と呼んでいる[12]が、この方法に岡本・宮本的な倫理性と同じ傾向を読み取ることは容易である。実際、《忘れられた土地》の冒頭に登場する尻労(しつかり)部落の砂浜のショットは、のちに宮本が撮影した写真と、その構図と視点を、的確にも共有し合っている[13]。

《忘れられた土地—生活の記録シリーズⅡ—》

佐々木基一の「絶望の一歩手前」という発言がこうした野田の姿勢を汲み取っていることも付け加えておく必要があろう。野田がドキュメンタリーの理論的問い直しの中でつかみ取った、対象への「つっぱなし」という制作方法は、具体的には、求心的な登場人物や現象に物語性を仮託することを拒絶し、記録映像の多義性に基づきながら、観察者(撮影者)からの意味付与を回避して、脱中心的に対象を構築していくスタイルのことだ。この方法は、端尺のフィルムを活用して、長崎の日常の風景を「忘却」の主題のもとに記録した実験的ドキュメンタリー《まだ見ぬ街》(1964年)にも活かされている。また、こうした取り組みの先には、《冬の夜の神々の宴̶遠山の霜月祭̶》(1970年)など、自主制作された民俗学的ドキュメンタリー(民俗神事芸能三部作)がある。佐藤真は、この三部作を「ダイレクト・シネマ(観察映画)」と捉え返した上で、「村落共同体における伝統がその本来の姿が消え去る時に発する最後の青白い炎を撮った映画」でありながら、「その青白い炎を「壊れたって崩れたっていいじゃないか」と、いつも鷹揚にゆったりと構えて眺めて見つめ続けた映画」なのだと評した[14]。

確かに、《忘れられた土地》の「つっぱなし」の方法は、あまりに生硬で未熟だったと野田自身が回顧する当時の理論的営みと密接に結びついている[15]。しかしこの方法は、「伝統の保存」といった過去志向のお題目を超えて、観客が「神事のただ中に放り込まれて、訳の分からないうちに祭りの熱気に巻き込まれてしまう」[16](佐藤)という、民俗神事芸能三部作の脱中心的なアクチュアリティになおも息づいていると言えるのではないか。もしそうであるなら、《忘れられた土地》における「残酷への眼差し」は、時を経て、この三部作を通じて佐藤が野田に見出した「鷹揚な眼差し」に昇華されたのである。佐々木の言う「原点」は、このような意味に解されなければならない。

註

(かわむら けんいちろう/映画史)

大谷 晋平

『記録映画』は1958年に創刊した記録映画作家協会の機関誌である。そこでは当時の映画作家、日本映画界が抱える問題について多様に議論され、また、同誌は記録映画界だけでなく他分野の芸術家とも交流する貴重な媒体としての役割も担っていた。そこで最も重要な議論のテーマとなったのが映画監督・松本俊夫が提出した戦後の作家主体の問題だろう。それは記録映画作家が自らの制作の意味を考える個人レヴェルの問題だけでなく、作家の戦争・戦後責任の議論においても非常に重要な意味を持った。

野田真吉は松本の作家主体の問題に共鳴し、また、1960年代前半にかけて同誌上で映画制作の理念や具体的な方法について積極的に自らの論を発信した。ここでは野田のドキュメンタリーに関する理念が作品にどのように反映されているのかを考察してみたい。

まずは記録映画作家協会と機関紙『記録映画』の成り立ちについて確認しておこう。1955年2月、映画の作り手の経済互助や作品の評論などの理論研究という二つの目的を掲げて教育映画作家協会が発足し、会員向けに『教育映画作家協会々報』が発行された。そこには会員の動向であったり、映画製作や社会・政治情勢に対する会員の意見などが掲載されており、また、当時の記録映画製作者の交流の場であった。

そして1958年6月に松本俊夫や岩佐氏寿ら8名を編集委員として『記録映画』が創刊。1959年からは編集長に岩佐を据えて、野田真吉も編集委員として加わった。そして野田は1961年から1964年3月号の休刊まで編集長として『記録映画』に関わっていくのである。この間、一貫して野田あるいは松本が編集に携わり、同誌は当時の前衛芸術運動の場としての役割も担っていた[1]。

では、こうした芸術運動の場で何が議論されたのだろうか。ここで全てを細かく見ていくことはできないが、同誌では一貫して作家の主体について議論され、主体の確立を模索するドキュメンタリーの方法が探求されていたとは言えるだろう。そもそも、記録映画界の孕む問題が共有される契機となったのは松本の「作家の自主性のために」(教育映画作家協会々報No.21)と「作家の主体ということ」(同No.31)であった。彼は、戦中に映画人が軍部のプロパガンダ映画制作を担わされたのは作り手の主体が欠如していたからだと指摘し、映画の制作や誌上での議論を通して作家主体の確立を模索したのである。つまり、松本は映画(芸術)が政治プロパガンダとして利用されることを避けようとし、作り手が党派性のイデオロギーの影響下から自立することを促そうとした。この提案は主に共産党系の映画人から否定的な反応を引き起こし、その後『記録映画』創刊後に議論が継続していった[2]。

では野田真吉は作家の主体論、そしてドキュメンタリーの方法についていかに論じ、また、どのように映画に反映させたのだろうか。

野田は松本の前衛記録映画論を実作に生かす目的で《忘れられた土地》(1958)を制作したと述べている[3]。前衛記録映画論は松本が『記録映画』の創刊号に寄稿した論であり、そこでは現実を捉えることを契機として作家の内部の固定化された認識を自覚して変革し、それを通してさらに外部を捉えなおして変革していくというコンセプトが提案されていた。

野田はその松本の論に共鳴し、《忘れられた土地》を制作して、さらに自分自身でも松本の論を咀嚼して論じた。それが『記録映画』に掲載された「アクチュアリティの創造的劇化——ドキュメンタリー方法論についてのノート」である[4]。そこでは⑴事実にたいするフェティシズム、⑵「物」と「意味」、⑶アクチュアリティ、⑷ドキュメンタリー方法における「往復運動」、⑸映画におけるモンタージュ、⑹日常性のヴェールの下のドラマ、⑺芸術大衆化と運動の問題、という7つのテーマが論じられている。ここでは紙幅の関係上全てを詳細に説明することはできないので要点だけ述べておきたい。

野田によると、記録映画はこれまで「事実」が神格化され、その「事実」の扱い方によってノンフィクション/フィクションというジャンルの問題へと収斂されてきたと指摘した。そこで、そもそも「事実」とは何かを考える事を通して、「事実」が「物」と「意味」から成っていると述べる。そして、客体が日常的にもつ「意味」を剥ぎ取り、むき出しの「物」として捉えることを通して作家の内部にあるその客体に対する固定観念を破壊し、さらにその「物」に新たな「意味」を付与して具現化する新たな記録の方法が必要だと主張した。「事実」をこのように位置付けることで、「事実」を、それを解体するための客体として捉え、作家自らが受動的に日常的な意味を受け入れるのではなく、客体と対峙する主体としての意識を確立することに結びつけようとしたのである。こうして作家が外部と対峙して内部を変革し、その上でまた外部を変革する往復運動が生まれる。

ではその作家主体の理念は映画にいかに反映されているのだろうか。ここでは《まだ見ぬ街》(1964年)を取り上げてみよう。

《まだ見ぬ街》

《まだ見ぬ街》はとある街のイメージの集積によって制作されている。この作品には例えば舞台となる街はどこか、あるいはどのような地理的特徴、産業、風俗なのかというナレーションは一切ない。ただただ街の風景、例えば下水道、道路、路地、建物、屋根、生活する人々のイメージがモンタージュされているだけであり、作品を通して何か一貫した明確なストーリーが描かれることはない。

また、例えば石畳の道を極端に接写するショットによって、我々が普段想像する石畳の道とは異なり、場合によっては一見何が映されているのかわからなくなるほど日常的なイメージからずらされた“道”が提示される。こういった超接写によるイメージは他にも壁、魚、屋根などの描写にも見られる。

そしてこうした映像はほとんど手持ちカメラによって撮影されることで、街に眼差しを向けている主体の存在を想定させる。つまり、ある主体が周囲の事物を多様な方法で見て、日常的なイメージであったり、その日常性を剥ぎ取ろうとする主体内部の変革の集積として映画を捉えることも可能にする。

ただ、上記のように日常的なイメージをずらすような映像とは印象が異なるものも提示される。それが原爆のイメージである。作中では原爆の炸裂時を表すような閃光やキノコ雲の映像が挿入される。その上、街の日常的な風景のショットの直後に提示されることで、突如街の日常が奪い去られるような印象を受ける。原爆は我々の想像する街の風景を一変し、我々から日常のイメージをも暴力的に奪う。住居、商店、学校など我々の日常にあった建物の「意味」を一気に剥ぎ取り、全てを一様に瓦礫へと変質させてしまうのである。

また原爆は、それを見る主体の生をも一変させる。街の建物は我々に暴力的に作用を及ぼすことはほとんどない。しかし原爆はそうではない。つまり、主体が自らの内部によって客体のイメージを変容させていた関係が逆転し、客体が主体を暴力的に変容させてしまうのである。

我々は自発的に事物の見方を変容させることができる。一方で、抗いようがない暴力的な力によってイメージが奪い去られることもあるし、さらに我々自身が変容させられてしまうことがある。《まだ見ぬ街》は周囲の客体に対する日常的なイメージを自発的に変容させる主体を表しながら、一方で、その客体によって主体が強制的に変容させられる暴力性を表してもいるのである。

第二次世界大戦時、日本は泥沼の戦争に陥り、抗いようのない力によって市民の生活や生死が左右された。それは市民が一方的に変容させられる客体として扱われたことを意味する。そして野田と松本は、作家の主体が欠如していたことによって映画(人)が戦争に協力させられたと説いた。すなわち、自ら主体であることを放棄し、権力に左右される客体となり続けてしまったということである。《まだ見ぬ街》においては、原爆のイメージ、あるいはそのイメージを見せられることで、自分自身が暴力的な力によって変容させられる客体となることを否が応でも刻まれるのである。本作は自分自身が外部・内部を変革する主体であろうとすることと、外部から暴力的に客体にさせられることとを同居させることによって、両者をせめぎ合わせていると言えよう。同作は一方的に客体となることがいかに悲劇を産んだかを表し、作家主体をめぐる重要な作品の一つだと言える。

註

(おおたに しんぺい/神戸大学国際文化学研究科博士後期課程)

大塚 正之

まだ大学生だった私が、野田さんのスタッフとして初めてドキュメンタリーの撮影現場に足を踏み入れたのは1975年の秋だった。セ・リーグで初優勝した広島カープの応援団長の活動を捉えた東京12チャンネルの番組「生きている人間旅行」の「栄冠に涙あり—赤ヘル球団応援団長の二日間」という、牛山純一さんの日本映像記録センターが制作する作品だった。番組の放送が終わった頃、杉並にある野田さんのお宅に呼ばれ書斎に通された。部屋に入った瞬間、壁を埋め尽くす圧倒的な蔵書に驚かされた。ベラ・バラージュ、ゴダール、松本俊夫といった当時の映画青年にとっての必読書だけでなく、武田泰淳、中原中也、夢野久作、荒畑寒村などといった私の愛読書も見つけることができた。どの本にも読後の痕跡のようなものを感じ、並べられているだけの図書館とは違って、一冊一冊にただならぬ存在感が漂い、覆いかぶさってくるような迫力を持っていた。その頃の私にとって野田真吉とは名前だけは知っている雲の上の存在だったが、その本棚を見たことで一気にファンになってしまった。この時から私の助監督というか演出助手としての生活が始まった。

この当時、野田さんはちょうど還暦を迎えた頃だった。身長は160cmくらい、体重も60kgに満たない小作りな体躯であったが、歩くのは速かった。いつもハンチングをかぶり、黙って街を歩いていれば、どこにでもいそうなオヤジだった。しかし野田さんを知る周囲の人たちにとっては詩人であり、戦後から60年代にかけての映画芸術の理論家であり、そして優れた映画作家であった。仕事の打ち合わせなどではプロデューサーだけでなく、PR映画のクライアントでさえ野田さんの顔色をうかがいながら話をするほどだった。

野田さんの演出助手を始めた頃、困ったことが2つあった。話がよく聞き取れない事と、独特の筆跡だ。野田さんは話す時には〝ぼそぼそ〟と口ごもった調子で、比較的早口でしゃべった。当初は野田さんの話している内容がよく聞き取れなくて困惑した。野田さんの助手をしたことのある先輩からは「野田さんの言っている事が良く分かるな」と言われたことがよくあった。しかし慣れてくると半分ぐらいしか聞き取れなくても、大筋で理解できれば分かったつもりで返事をしていた。

野田さんが書いた原稿も読み辛かった。一字一字の判読はそれほど難しくはないが、読むとなると時間がかかる。私の世代ではすでに使わなくなってしまった難解な言葉も時々登場するので、漢和辞典はいつも持ち歩いていた。野田さんは自分の筆跡について「東宝時代は給料を受け取る際に、印鑑の必要がないと言われた」と自嘲的に評していたが、歴代の助監督たちもシナリオの判読には苦労していたようだ。

野田さんとの作業で一番気を使ったのは編集だった。野田さんの編集は手際がいい。私が編集の助手としてポジをつなぐようになってからは、野田さんのテンポのある編集作業のリズムを崩さないように心掛けた。フィルムをビューワーで見ながら必要部分を和バサミでバッサバッサと手際よく切り出し、その横で私がカットしたポジフィルムを整理しながらつないで行く。しかしポジをつなぐ作業が時として間に合わないことがある。遅れそうになると手渡されるOKカットを指の間に挟んだり、口にくわえたりする工夫をした。それでも野田さんはとくにイライラすることもなく、次につなぐカットを手にして、煙草をふかして待っていてくれた。

カットしたポジは後で必要となることも多い。編集を進める途中で、突然「このシーンの、3日前に切ったポジを出せ」ということは日常茶飯事である。したがってカットポジはいつでもこうした要求に対応できるように整理しておかなければならない。しかし編集も最終段階に入るとカットするポジは2コマ、3コマといった具合に極端に短いものになる。山ほどあるカットポジの中から必要な2コマ、3コマのカットポジを探すのは並大抵ではない。とくに野田さんの作品では、手振れのカットや撮影カットの最後の最後の部分まで使われることが多く、2コマ、3コマが映像のリズムを決定することも珍しくない。

私は野田さんの《冬の夜の神々の宴》の編集が好きだ。とくに冒頭の部分、煮えたぎる湯釜の湯、上昇気流に揺れるご幣、無表情な仮面の舞、手にした扇の繊細な動きなど、脈絡のないさまざまなカットが鮮やかにモンタージュされている。その映像展開は見ている者を夢幻の世界へと誘う。祭りがおこなわれている舞殿の中をさまよい、いつ終わるともしれない夢を堪能させるかのようだ。私はこうした編集の妙味は、編集作業のテンポの良さに影響されると思っていた。だから野田さんの編集作業のリズムを崩さないようにするのに必死だった。私はこうした編集作業の中で2コマ、3コマの大切さを学んだ。

野田さんと私の関係は師弟関係というより、書生か居候と言った方が近かったかも知れない。私の家は千葉県船橋で野田さんの家から1時間半程かかる。決して通えない距離ではなかったが、一週間の半分は野田さん宅に寄宿していた。

その日の編集がひと段落すると、奥さんの幸子さんの手料理で夕食をごちそうになる。食事が終わって一休みすると「大塚君、一勝負やろうか?」と幸子さんから声が掛かる。花札の「こいこい」である。10回戦でひと勝負、もちろん金は掛けていない。勝ったり負けたり、いい勝負をするものだからもう一勝負、もう一勝負と続く。それまで、にこにこしながら勝負の行方を見ていた野田さんが「大塚、泊まっていけ」と言うと、次の勝負相手は野田さんとなる。週の半分は野田さん宅に泊まっていた、とは言っても仕事で遅くなるのではない。遊びで遅くなってしまうのである。そういえば「ドミノ」でもよく遊んだが、野田さんは「こいこい」も「ドミノ」もあまり強くない、というか勝負事には縁のない人だった。千思万考の野田さんにあっても、遊びや勝負ごとにそれが発揮されるのを見たことはなかった。

そんな野田さんを慕って日頃から自宅には客が絶えない。とくに正月には野田さんの映画制作を支えた若いスタッフたちだけでなく、金井勝、城之内元晴、外山宏次、幸寿聡などの映画作家の他、日頃から親しくしている野田ファンたちが入れ替わり、立ち代り野田宅を訪れ、明るいうちから車座になって賑やかな酒宴が展開される。野田さんは73年に胃センコウを患って以来、酒量は付き合い程度だった。そのためか酒宴の時は車座には座らず、そばの食卓に座って穏やかに聞き手に回ることが多い。酒宴ではやがて決まったようにあちらこちらで討論が始まり、次第に口論となって激しさを増して行く。こうした時、野田さんは泰然自若。誰に、何を言う事もなく黙ってその様子を見守っている好々爺だった。時にはいつの間にか酒宴の席から姿を消し、書斎で静かに本を読んでいたりもする。客たちも特に野田さんに意見を求めるわけでもなく、口角泡を飛ばすことで日頃の鬱憤を晴らしているかのようだ。野田さんにとっては、若い連中が討論をする場を提供しているぐらいの感覚だったのかも知れない。酔った客を戒めるのはいつも奥さん、幸子さんの毅然とした一言だった。「**君、もうお酒やめなさい!」野田さんの家に集まる客たちは、誰もが奥さんには弱かった。

野田さんが1993年、79歳で亡くなってからすでに四半世紀が経った。しかし私たちは野田さんが残した数々の作品を通して、野田真吉の記録映画への思いにふれることができる。そしてその姿は、大島渚の《愛のコリーダ》(1976年)で、阿部定が飛び込んで行くおでん屋のオヤジとして今も見ることができる。

今生きていれば不詳の弟子であった私が演出した作品を見て何というだろうか。それが気になって今も記録映画の演出に手が抜けない。

《冬の夜の神々の宴》チラシ

(おおつか まさゆき/映画監督)

田中 晋平

コロナ禍で、社会の機能維持を担う「エッセンシャル・ワーカー」が注目された。その労働に含まれる運輸物流は、グローバルな人間の移動を制限される状況下でも止まることがない。「新しい生活様式」と呼ばれる暮らしも、情報化できない「モノ」を移動させる労働に依拠している(だから階級格差や感染リスクの不平等を指摘できる)。しかし、翻って〈運ぶ〉という営みが改めて意識される状況とは何だろう。必要な物品を運搬すること、そのための労働は、人類どころか動植物にとっても生命維持に不可欠な営みに他ならない。その労働を忘却させ得てきた社会構造にこそ、疑問を向けることが可能だろう。

〈運ぶ〉という営みに特別な関心を抱き、実際の物流の記録にも携わってきた映画作家が、野田真吉である。日本通運株式会社が企画し、野田が演出に名を連ねた《海と陸をむすぶ》(1960年)と《オリンピックを運ぶ》(1964年)は、高度成長期の日本人の暮らしから国家的メガイベントまでを支えた、物流システムに焦点を合わせた映画だった。たとえば、《オリンピックを運ぶ》は冒頭、首都高速やモノレールなど、新たに都市空間を貫いて敷設された交通インフラを強調する。海路と空路で到着する競技用ボートやヨット、カヌー、自転車、馬まで、昼夜を問わず輸送される場面が、五輪ムードに華やぐ街の光景と対比されていく。オリンピック期間中には、競技を記録したフィルムも、すぐさま会場から日通のトラックに積み込まれ、放送局や空港に運ばれる(フィルムもまた「モノ」に他ならない)。さらには市街地でのマラソン、競歩、ロードレースのため、セイフティコーンや道路標識まで設置する様子も記録された。選手の熱戦もその定められたコース上を走破するのだから、彼らの労働は、競技自体を〈運ぶ〉ための営みだったといえる。次第に画面のなかで沈黙を保ったまま、迅速に作業を進める運輸労働者のイメージが、表舞台のアスリートの姿と重なって見えてくる。

《新日本地理映画体系》シリーズでも、やはり野田は日本の地理が歴史的に形成してきた物流を主軸に据え、教材映画を演出している。日本映画新社と朝日新聞社が1955年から製作してきた全18本の短編からなるこのシリーズで、野田は《利根川》(1955年)、《本州の屋根》(1957年)、《東海道の今と昔》(1958年)、《東北の農村》(1959年)を手がけた。三国山地から流れる利根川の水源から出発し、空撮ショットを織り交ぜながらその川の流れに沿った製紙工場や織物業の発展、田畑の灌漑、水害との闘いの歴史などを紹介する《利根川》。同様に東京から出発し、歌川広重の版画と現在の鉄道や自動車が走る東海道を交互に映し、街道沿いの都市や機械工業などが生まれてきた経緯を示す《東海道の今と昔》(本作は大阪の中之島公会堂を望むロングショットで終わる)。畏敬する亀井文夫が撮影した地域でもある信州の山地を記録した《本州の屋根》でも、明治以降に開通した鉄道の恩恵を受け、当地で生まれた果物や野菜の栽培と流通経路が紹介されていた。

《新日本地理映画体系 利根川》

念のため強調すると、こうした物流やその労働に向けた視点は、生活の糧を得るために請け負ったPR映画などの求めに応じ、作家が身につけねばならなかったというものとは違う。そうではなく、野田真吉にとって〈運ぶ〉という営みが、創造活動を貫く特別な主題であったことは、晩年の彼が輸送経済新聞社の『流通設計』誌で連載した、「運ぶ民俗学」からも跡付けられる。毎回「荷瘤」「風呂敷」「天秤棒」「駄戴」「橇と船」などのタイトルを付したその連載の最初で野田が取り上げたのが、故郷である愛媛県の豊後水道の複雑な海岸線沿いに築かれた段々畑だった[1]。その急斜面で、収穫した作物を背負子や棒を使って〈運ぶ〉人々を、映画作家は幼少期から注視してきたのだろう。一方、同じ記事で野田は農作業と運搬輸送の機械化が進み、かつて農民の身体に刻まれていた荷瘤が、時代とともに消え、忘れられようとしているという。こうした近代化で消えていく生活と労働の痕跡に対する認識は、崩壊しつつあった芸能神事を記録しようとした野田の映像民俗学の試みとも重なる。その記録も神々や祖先の霊を地上に招き、また彼岸へ送り返すこと、つまり霊を〈運ぶ〉儀式の映画だったことを想起せねばならない。

そして、〈運ぶ〉という主題からは、野田真吉の映画が抱えたもう一つの論点が浮かび上がる。こうした産業PR映画や教材映画で記録された物流と人間の営みを断ち切る、ハプニングや異物の存在である。《ふたりの長距離ランナーの孤独》(1966年)という自主製作映画は、その遭遇の記録といえる。《オリンピックを運ぶ》の撮影途上、マラソンで甲州街道をエチオピアのアベベ・ビキラが独走している傍から、突如一人の男性が飛び出し、並走する光景に野田はでくわす。瞬時にカメラマンをどなりつけ、男を撮るよう指示を与えるが、すぐに交通警備に取り押さえられてしまう。《ふたりの長距離ランナーの孤独》は、その時に撮影された数10秒のカットを、25回反復するだけの実験作品である。のちに映画作家は、「どんな美しい精神をかかげようとも結局、国家権力を誇示する組織だてられたイベントとならざるをえないオリンピックを自分の狂想の舞台に」したこの男の出現を、「私の狂想のイメージに象徴化し、映像化してみたいと思いはじめました」[2]と回想した。草月ホールで初公開された時点で賛否分かれ、「アヴァンギャルド風の形式主義者」[3]に転落したと批判も受けたが、反復されたイメージによって、国家的な祝祭を異化する企図は、明解であろう。

《ふたりの長距離ランナーの孤独》

付言すれば、野田の映画がこうしたハプニングや異質な他者の存在を、肯定的に記録してきたことも、既に指摘がなされている。その民俗学映画の祝祭空間にも「全く邪魔な存在」[4]が侵入しているのを確認したのが、《阿賀に生きる》(1992年)や《SELF AND OTHERS》(2000年)の監督の佐藤真だった。《ゆきははなである−新野の雪まつり》(1980年)で神事の邪魔をする酔っ払いや、《生者と死者のかよい路−新野の盆おどり・神送りの行事》(1991年)の若者たちが、儀式の仕来りを違反しスクラムで「神送り」の行列を阻む姿などである。通常の民俗学的記録ではカットされるべき、伝統的な祭りの形式を崩壊させかねないこうした他者の行動を排さず、記録している点に、佐藤は感銘を受けた。

筆者もこうした異物のイメージを介する、野田の批評的まなざしの鋭さを強調したい。ただし、スポンサーに紐づけられた映画では為し得なかった(アベベと並走した男をPR映画で提示することは難しい)作家の自由な試みが、その自主映画で展開されていたことを確認するだけの批評には、盲点が生じる。重要なポイントは、国家イベントを支えた〈運ぶ〉という営みに強く感応する映画作家だからこそ、労働者たちがマラソンコースを敷設する姿にも、そのランナーの流れのなかに侵入する他者にも即座に反応し、社会を批評するイメージを読み取れたということではないか。上記の《オリンピックを運ぶ》や《新日本地理映画体系》シリーズで認められた物流、および名前が示されないエッセンシャル・ワーカーを讃えるまなざし、あるいは〈運ぶ〉ことの民俗の歴史を探求した野田の試みは、映像作家の軸となっている主題とそれを支える特異な動体視力を示している。われわれの生活を維持し、国家イベントを成立させる労働と、そのシステムを破壊しかねない異物とを共に捉えうる動体視力こそが、実験映画にも、PR映画にも、映像民俗学の探求にも通底しているのだ。

グローバルな物流システムを支えてきた労働の実態が、アフターコロナの世界で改めて可視化されているいま、その労働を記録した過去の映画群にも、新たな光をあてる意義が認められるはずである。ただし、情報に代替できないモノを〈運ぶ〉という労働に焦点を合わせながら、その物流システムに依拠する社会全体を批評できるイメージまで掴まえることができた映画は、決して多くない。野田真吉の映画を回顧する意義の一つは、こうした〈運ぶ〉という主題の射程を、辿り直すことにあると思う。

註

(たなか しんぺい/国立国際美術館客員研究員)

鈴木 勝雄

野田真吉による《くずれる沼 あるいは 画家・山下菊二》(1976年、以下《くずれる沼》)は、日本の戦後美術史において比類のない個性を発揮した異色の画家・山下菊二の記録映画である。山下菊二といっても、映画ファンにとっては、羽仁進監督の《彼女と彼》(1963年)でバタ屋役を演じた「怪優」として認知されているかもしれないので、本作品を理解するために最低限必要な山下の画業を紹介しておこう。戦前に福沢一郎のもとでシュルレアリスム絵画を吸収した山下は、1950年代に、動物や魑魅魍魎が人間と同居する土俗的なイメージの中に、社会の矛盾や民衆の暗い情念を描きだす独自のスタイルを確立。1960年以降は、幾重にも折りたたまれて渦をなす襞状の形象のうちに、「眼球」や「鳥」のモチーフが点在する抽象度の高い絵画を制作するようになった。ベトナム戦争が激化した60年代後半には、自身の戦争体験を踏まえて、日本の近代国家としての歩みと天皇制と戦争との根深いつながりを、現在にまでつながる問題として絵画化するという困難な課題に取り組んだ。その生きざまも、その芸術の軌跡も、まさに反骨の画家と呼ぶにふさわしい。

野田と山下は、東宝撮影所の同僚だった。ともに東宝争議を経験した同志である。野田は山下の生き方に共感を覚えていた。「無垢で自由な魂をまもりつづけ、世俗にそまず、しかも、自分の魂と人間的自由を抑圧する世のよこしまなものと刺しちがえながら、たたかいつづけてきた」人物であると山下を評している[1]。その畏友に対するオマージュとしてこの作品はつくられた。画家に焦点を当てた記録映画といいながら、本作品は「美術映画」とはずいぶん異なった仕上がりになっている。野田自身そのことには自覚的であり、「いわゆる美術映画をめざしたものではありません。だから、モノクロームフィルムの撮影が山下さんのもっている独特な色調─絵画的なイメージの表現の大半を脱落させる結果になることを私は承知の上で敢えて製作にとりかかりました」と述べている[2]。その言葉通り、この映画には、山下の特定の絵画作品の全体像を描写する場面もなければ、制作のプロセスの解明を目的とする場面もない。この映画で際立った印象を与えるのは、全編を貫く山下自身の「語り」である。

山下の語り口は特徴的だ。かつて美術評論家・針生一郎は、山下の「一見訥弁に似て独特な言語表現力」に注目し、「言葉にしにくい造形や観念を精緻な論理で的確に批評して、ぬきさしならぬ説得力」を持っていることを賞賛した[3]。この映画の中で山下は、自身の戦争体験、日本の近代史の暗部、現在の管理社会に対する批判、目指すべき絵画の方向性などについて委曲を尽くして語っている。彼が背負っているものの重さと、キャンバスに向き合う動機が、具体的なエピソードを通して明らかになっていく。しかし、このような内容の密度と同等、いやそれ以上に、本作品における山下の語りは、その「話しぶり」、言い換えれば「サウンド」のレベルで絶大な効果を発揮している。センテンスが途切れることなく、それを聞く側が呼吸のタイミングを計りかねるほどに言葉が数珠つなぎに繰り出され、螺旋を描くようにじわじわと本質に迫っていく山下独特の話しぶりは、一種異様なリズムを生み出すのだ。息の長い言葉の連鎖は、まるで呪文のような響きをともなって、観客の感性の深い部分に作用する。このような声の働きは、記録映画における形式の実験を追求した野田ならではの企みという側面と、1970年代から日本の地方の祭りを長まわしの手法によって記録してきた野田が獲得した、民俗文化の基層に触れる映像表現のスタイルに通じる側面と、二つの観点から検討する必要がありそうだ。

さて、「語り」を全体のリズムの基調に据えるとして、そこにどのような映像を組み合わせていったのか。野田による周到に計算された編集の意図を二つのポイントに絞って読み解いてみたい。

《くずれる沼 あるいは 画家・山下菊二》

先ほど、モノクロームフィルムの撮影によって山下の絵画表現の魅力の大半を逃してしまうという野田の発言を紹介した。だが、この発言を字義通りに受け止める必要はなさそうだ。なぜなら、本作における映像のモンタージュに注目すると、山下の仕事の核心に迫るために、野田が、むしろ積極的にモノクロームの画面を活用していることがわかるからだ。野田は、山下の作品の細部を切り出し、次々につなげていく。その細部とは、「襞」であり、襞の中に埋め込まれた「眼」であり、「鳥」であり、「顔」である。いずれもモノクロームの世界に還元されることによって、それぞれのイメージの輪郭が明確になるばかりか、これらが山下の複数の作品に通底する等価なモチーフであることに気づかされる。複雑に絡み合う「襞」は、山下自身の内面に潜む「沼」の深度を物語っているように見えるし、そこに点在する「眼」や「顔」は、個人を超えた共同体(国家)の法の存在や集団的な記憶の澱へと観る者の連想を誘う。さらにモノクロームの映像は、絵画の中に描かれた鳥と、山下が同居する猛禽類たちとの境界を取り払う効果も発揮する。こうして山下にとって「鳥」が、フィクションと現実を行き来し、過去と現在をつなぐ媒介者の役割を果たす存在であると同時に、人間の所業を見つめる第三者的な超越性を帯びた他者であることが明らかになっていく。山下の語りに合わせて野田がモンタージュする絵画内部の「眼」と外部の鳥の「眼」は、スクリーンの前にたつ観者を射すくめて、山下芸術の現代性を問いかけてくる。

《くずれる沼 あるいは 画家・山下菊二》

もう一つは、音声と映像の時間的な差異を、編集の中でどう処理したかに注目してみたい。映像を貫く山下の語りは、すべて1969年の「弔い展」の会期中にインタビューした録音テープによるものである[4]。撮影はこの「弔い展」を始まりとして、70年に山下の自宅を訪ねフクロウと同居する生活を記録、71年秋に山下の新居で旧作・近作と制作風景、フクロウの餌づくりのシーンを撮影。さらに編集作業に入ってから不足していると感じた、戦地での台湾人娼婦や捕虜のスケッチを72年に撮影するも[5]、完成はさらに数年を経た76年となった。この69年から76年の幅は、日本の戦後史において、反体制運動の高揚と挫折という大きな転換点を間に挟んでいるため、撮影開始時と公開時とでは社会的、政治的な状況ががらりと変わってしまったことを、野田は編集段階で意識せざるを得なかったはずである。映画の後半で登場する「1969・秋 新宿駅で不審尋問されたこと」において、山下は、みずからが不審者扱いされた実体験をもとに、自由を抑圧する公権力の横暴を、怒りの感情を隠すことなく痛烈に批判しているのだが、このエピソードに合わせるべく野田が選択・挿入したフッテージは、フクロウの餌をつくるために、山下が鶏の頭部を叩き潰し、切り刻んでいるグロテスクな光景だった。このように異質な文脈に由来する音声とイメージを響きあわせるシュルレアリスム的な方法によって、山下の過去の語りを、「学生運動」や「反体制運動」というイメージが先行する1969年という時代の限定から解き放ち、山下が現在まで変わらずに抱いている自由への希求と、それを抑圧するものへの抵抗の意思として読み直そうとしている。それは普遍性をもった山下の批評精神の核として、管理社会化がさらに進展した70年代後半の日本社会にふたたび差し戻されるのだ。

では、野田のフィルモグラフィの中で、この《くずれる沼》はどう位置付けられるのか。1970年代の野田は、《冬の雪の神々の宴─遠山の霜月まつり》(1970年)から《ゆきははなである─新野の雪まつり》(1980年)まで、民俗神事を題材とする記録映画の自主製作に没頭していた。つまりこのような地方の民俗文化の撮影と並行して、《くずれる沼》は製作されたことになる。この時期に民俗学的な関心が高まった理由を、野田は次のように説明する。

やがて六〇年から七〇年にかけての「叛乱」の時期をむかえた。私もその斗いに参加した。斗いは大きい挫折をもたらした。私はそのなかで、とくに歴史的社会的に長い間培かわれてきた私たち日本人の意識構造の深部をないがしろにしてはならないと思った。それは何事をみるにも、またなすにつけても大切な前提要件であると思った。そうした思いにつかれた私はもう一度、私自身をみなおすために、民俗についての勉強をしてみる気になった。その手始めに民俗的な題材の映画製作をとおして考えてみようと思った[6]。

政治の季節が終わったあと、運動の挫折の一因に民衆との乖離があったことを痛感した野田は、自分自身の見直しと再出発のために、民衆の生活や文化の歴史を探るべく、民俗神事に沈潜していった。そんな野田に対して「復古的、逃避的になった」と批判する声があがったそうである[7]。なぜなら、70年前後には、高度経済成長の歪みを、「公害」等の問題を通して訴えるような、社会批判を旨とする記録映画が全盛だったからだ。しかし、民俗的事象に向かった野田が、社会に対する批評性を捨てたわけではない。彼は祭事の記録を通して、「民衆の歴史の一つの通底路を発見」しようとしたのである[8]。その「通底路」を探り、掘り進む過程で、いつしか山下のほの暗い「沼」に通じてしまったということか。

私はいわゆる社会的、政治的な色彩のつよい斗争カンパニア風な記録映画をそれはそれとしての存在意義や価値があると思っている。私は以前、そうした映画製作にもかかわってきた。今後もそのような映画を私の納得のいく視点から私なりの斗いへの参加としてつくっていこうと思っている。「くずれる沼─画家山下菊二」(七六年)はその一つである。私は何が何でも直接的、実効的に社会問題にかかわったカンパニア映画でなくてはならないという記録映画に対する一辺倒な考え方に組しない[9]。

《くずれる沼》は、山下という稀有な芸術家とその絵画作品を媒介にした「たたかう」映画として構想された。「民衆の歴史」の「通底路」は、確実に、日本の近代社会が経験した戦争の記憶へと通じているだろう。言語に文節できないその闇を闇のままに描き出す山下のイメージに託して、野田は戦後30年を経てさらに進行する忘却に抗おうとした。こちらを凝視する鳥の眼は、時空を超えて、自らの内なる近代を見つめるように私たちに問いかけてくる。

註

(すずき かつお/東京国立近代美術館主任研究員)

野田 真吉

付記:本文は『野田真吉・ある記録映画作家の軌跡』風景社、1981年より再録したものである。再録を許可していただいた亘純吉氏に感謝をお伝えいたします。

「ゆきははなである―新野の雪まつり」は私の民俗神事芸能を題材とした記録映画三部作計画の第二作である。第一作は「冬の夜の神々の宴―遠山の霜月まつり」(七〇年)で、第三作は奥三河の「花まつり」を予定しているが、すべて自主製作なので、いつ三部作がそろうか自分でも見当がつかない。

私は戦前、東宝文化映画部に所属していた時、東北地方によくでかけた。なかでも一九四〇年、今和次郎、竹内芳太郎の指導で「農村住宅改善」という作品を演出した。その時、私は東北地方のきびしい生活の実態にふれ、同時にさまざまな民俗に接した。私は日本人の歴史や生活意識構造をしるには民衆の生活のなかに深く脈々とした軌跡を残している民俗を勉強する必要を痛感した。そのころ、同じ部にいた三木茂は柳田国男の指導のもとに、秋田県男鹿半島で「土に生きる」を撮影していた。私はそのラッシュプリントの試写をみせてもらいながら民衆の生活意識の基底を流れている未知の世界を発見する驚きをいつも感じた。私も民俗に関する映画をとってみたいと思った。だが、私は「農村住宅改善」を完成した直後、兵隊にひっぱりだされた。そんなわけで、民俗について関心をいだきはじめたが、兵隊にとられ、いつ死ぬかわからない身となった私はすべてをあきらめるほかなかった。だが、敗戦で命拾いして戦地から帰ることができた。再び、記録映画をつくりはじめた。

《この雪の下に》(1956年)撮影風景

一九五六年、「東北のまつり・三部作」をとる機会にめぐりあった。私の民俗学的な関心がこの製作から再燃しはじめた。やがて六〇年から七〇年にかけての「叛乱」の時期をむかえた。私もその斗いに参加した。斗いは大きい挫折をもたらした。私はそのなかで、とくに歴史的社会的に長い間培われてきた私たち日本人の意識構造の深部をないがしろにしてはならないと思った。それは何事をみるにも、またなすにつけても大切な前提要件であると思った。そうした思いにつかれた私はもう一度、私自身をみなおすために、民俗についての勉強をしてみる気になった。その手始めに民俗的な題材の映画製作をとおして考えてみようと思った。当時の状況から(今もたいして変っていないが)このような商売にならないことのわかりきっている映画に資金をだす者はいなかった。でも、私は今まで主人もちで映画をつくってきたなかで、いろいろな制約に苦しめられつづけてきた。私はどうせ苦しむのであれば自分で出来る範囲で自分の思うように製作した方が結果がどうなろうと諦めがつくと思った。

六八年ごろから「冬の夜の神々の宴―遠山の霜月まつり」の製作を企画した。幸い、撮影の長谷川元吉の協力をえたので七〇年正月に撮影にかかった。同年、編集、録音をして完成した。当時、高度経済成長政策のあげ潮に便乗したものや、同政策の必然的帰結がうんだ公害や土地問題にかかわった斗争記録映画が時流であったなかに、まったくディメンションのちがったアプローチをもった私の作品は一部の人々の関心をよんだにすぎなかった。記録映画をつくっていた友人たちのなかには私が急転回して「先祖返り」の反動的逃避、敗北主義の傾向だと威勢のよい批判をする者もいた。私は後退したとも思わなかったし、もちろん前進だとも思っていなかった。初志にもどって出直しをしてみようと思ったにすぎなかった。私はいわゆる社会的、政治的な色彩のつよい斗争カンパニア風な記録映画をそれはそれとしての存在意義や価値があると思っている。私は以前、そうした映画製作にもかかわってきた。今後もそのような映画を私の納得のいく視点から私なりの斗いへの参加としてつくっていこうと思っている。「くずれる沼―画家山下菊二」(七六年)はその一つである。私は何が何でも直接的、実効的に社会問題にかかわったカンパニア映画でなくてはならないという記録映画に対する一辺倒な考え方に組しない。人さまざまな生き方があるように、一つの方向をめざしていても、人それぞれの視点からのアプローチをもった作品があってもいいと思っている。さまざまな視点にたった作家たちの多彩な作品がたくさん作られ、いろいろな欲求をもった人々がそれらの作品を自分の欲求に即してみることが今日においては大切なことであろう。そうしたことは私たちの意識のなかにたがいにかかわりあい、濾過され、直接的、間接的に潜在化し、蓄積していくことが意識の拡充、自立性をうながし、意識の変革、ひいては状況の変革につながるエネルギー源になると思う。作品と状況との関係、作品の働き、作家の仕事はそうしたところにあると思う。要は作家が自分の作品の存在を現実とどのようにかかわらせ、また自分とかかわらせているかであろう。

以上のようなあれこれの自省や思いに至っていた私はたまたま、七〇年以降、神奈川県教育庁の文化財保護課などの映画製作にたずさわるめぐりあわせになり、十数本の民俗学的な題材の記録映画を手がける機会をえた。その間、私は民俗についての見聞をひろげ、先学たちの学問的研究のつみ重ねをしることができた。同時に私は自分のつくったものが内容的にも表現的にもものたりない感じをいだきはじめた。私は自分の不満、いいなおせば私の不勉強や非力を自己暴露させ、それをのりこえるために、一度、民俗行事を真正面から自分なりに記録してみたいと思い、かねがねから企画していた「ゆきははなである―新野の雪まつり」に着手することにした。七四年のことである。もちろん、私に資金なぞあるはずがなかった。それまでに映像詩的な試みであった「まだ見ぬ街」や「冬の夜の神々の宴」などを自主製作した経験をもっていたので時間をかければやれると思って製作にかかった。

ところで、「遠山の霜月まつり」「新野の雪まつり」「奥三河の花まつり」を三部作にしようと思ったのは中部地方の山岳地帯に我国の先史における狩猟漁撈時代(非定着生活者の時代)とつづく農耕時代(定着生活者の時代)の原初的民俗の並存、あるいは習合の痕跡がその後の歴史時代の社会構造のなかにつつみこまれながら、残存し、伝承されている地域的な条件(東京に比較的近いという地理的な条件をふくめた条件)があったからである。このことは私の課題追求にとってよい勉強の場になると思ったことが第一の理由である。次は三部作ともまつりという民俗的にはハレの場のみを選んだのは三つのまつりにまつり本然の構造や生態が今日においてもまだかいまみられること、一連の神事芸能が我国の芸能史の足どりをのこしている興味など、さらに一方、まつりが数日間の撮影ですむという製作資金の考慮があったことである。だが資金の面はまったく思惑がはずれてしまった。現在も後遺症のために四苦八苦がつづいている。

この十年間ほど、比較的多く民俗行事を題材にした記録映画にかかわる仕事をしてきた私はそのなかで、まったく遅まきながら、いろいろなことを考えさせられた。たとえば現在、すでに近代化のなかに姿をかえ、失しなわれつつある自然のサイクルにしたがった農耕生活のリズム(気枯れ―死と再生の循環)ともいえるケとハレ、村落共同体意識、また、支配権力が自らの政治体制の擁護、確立のために「異神」や「異人」をとり込み、あるいは抑圧、隷属し、差別し、排除しながら共同体の支配体制をかため、共同体の幻想をうちたてていった過程などがおぼろげに私なりにわかりかけてきたように思う。私にとって、民俗的な題材を記録する映画製作はそうした「余禄」以上の余禄が私の製作意欲をかきたてた。その意味で私は余禄の「資料」蒐集的な作品活動―言い方をかえれば作品としてのかかわりあい以上に私の作品の外にあることのために作品活動をあえて、しばしばおこなうこともあった。

また、民俗的な題材の映画製作に私が心ひかれる理由には、私がまつりとか、騒乱とか、ストライキといった「さわぎごと」になると胸さわぎがしてうれしくなる素朴な、子どもっぽい心情をもっていることである。気枯れ(けがれ)を払い、生気をとりもどす「まつり」と世直し的な騒乱やストライキは私の人間的自由を求める心情のなかにどっかで一脈のつながりを持っているのであろう。まつりの撮影をしていると私は気がわくわくしてくる。さらに、まつりのなかの仮面や呪術的な行事をみていると幻想的詩的なイメージにさそいこまれたりすることがある。以上のような私の志向、さまざまな趣向が民俗的な題材の記録映画をとっている私の理由といえると思う。だから、私の民俗にかかわっている映画は民俗の保存とか、民俗学研究といった大上段なものではない。私にとって資料であった作品がみる方の何かの資料になればと思っている。もし、そのようなところで寄与できれば存外の喜びである。五、六年前から民俗学専攻の野口武徳(成城大教授)、宮田 登(筑波大助教授)、それに私と同じように民俗学的な記録映画に惹れている映画作家北村皆雄たちと「映像民俗学を考える会」をつくって民俗学における映像記録の諸問題を話しあってきた。七七年十一月に会主催で二泊三日間の「映像と民俗学を考える研究セミナー」をひらいた。全国各地からの参会者があり、盛会であった。私たちは映像民俗学への関心のたかいことをしった。そこでセミナー参加者を中心に「日本映像民俗学の会」を結成し、映像民俗学の理論と方法の研究をめざし、七八年八月発足した。私も会員の一映画作家として会の推進のために役立ちたいと思っている。

《ゆきははなである—新野の雪まつり—》

最後に、「ゆきははなである―新野の雪まつり」の完成はひとえに現地、新野の人々の協力と製作全スタッフの長期間にわたる積極的な参加援助、また、先学の方々のたえざる助言のたまものにほかならないと思っている。ここに深い敬意と感謝を捧げる次第である。

亘 純吉

父野田真吉は、多様な価値観が混在し変化し続ける戦後、映画制作をはじめ詩作、評論をとおして創造の自由あるいは人間の自由とは何かを求め続けてきました。著書『ある映画作家 フィルモグラフィ的自伝風な覚え書』(1988年、泰流社)、『野田真吉・ある記録映画作家の軌跡』(1981年、風景社)には時代や社会の状況に応じた「映画作りとその生きざま」が描かれています。そこには、映画作りの姿勢が「作り手である作家」と「作品を見る人びと(視聴者)」との相対関係的な視点に立脚したコミュニケーションを築けるなら、いつでもどこでも人びとの知の再編を促す現場となりえることを暗に指摘しているのだ、と私は思っています。

一般に、人は自身を語る際に、社会的文化的な人間関係、時間経過、権力構造等によって語り方が変わります。時には自身の経験そのものを語れない、あるいは記憶の外に追いやり、改作する(噓の創造)を含みます。私は大学で文化人類学、映像民俗学等の研究教育に携わってきましたが、当該分野ではフィールドワークによる聞き取り調査が課題を討究する際に重要な位置を占めます。対象とした人びとが描く彼らのイメージを記録し、その本質を的確に押さえることを努力することが重要とされています。したがって、自身の価値観を反映する誘導尋問や何故(why)という問いを避けます。人びとは、答えられない、人間はすべてのこと知っているとは限りません。知らない、答えられない、答えたくないなどの回答も回答なのです。人びとの生きざまを記録するドキュメンタリー映画では、制作の現場における作家の哲学/作家性が強く問われ続けているのは、このためです。フィルムに記録されたものには、映像としてある時空間の事象が焼きつけられ、それを再編していく創造の作業がなされるからです。野田真吉は60年安保闘争のフィルムを編集する作業にあたり、その姿勢を次のように述べています。

私はこのような時代の重要な転機となる事件を対象とした記録映画は、せめて歴史の一側面の鏡であればと思って、極めて客観的に、見撃し、体験し、とらえた事実を表現し、こじつけがましい成果や評価を語らないで、見る人々の判断、反省の材料として提出、提示する映画になるようにつとめた(前掲『ある映画作家』、56頁)。

目の前に広がる現場の事象に真摯に立ち向かいそして冷ややかにとらえ、映画作品として作りだす。それには、「うまく言葉にできない」「それが私たちのやり方」としか回答できない/上手に説明できないとする生きざまを映像化することでもあります、父が民俗誌的な映画に晩年積極的に取り組んできたのは、「見える」「見えない」「想い描ける」「語れない」「感じる」ことの映像表現を追求し、同時にそこに自由な映像表現の可能性を見いだしたからでしょう。そして民俗の情念、生と死、神、霊魂など言語の壁を越えたテーマを製作スポンサーのしがらみ(作品の制作意図や経済的な縛り等)から解放された自主制作映画にこそ、自由な映画表現の高みを探しだしたからです。

信州遠山郷下栗の霜月祭を題材に制作された映画《冬の夜の神々の宴》(1970年)は、私自身も制作に参加し録音をまかされたこともあり、その完成には興味がありました。民俗祭祀を時系列にそって説明を加える映画とは明らかに違っていました。映画は、無音で文字のみで霜月祭の解説から始まります。続いて集落の情景がやはり無音で描かれます。そして神事にカットイン。そこには炎が舞い、湯が煮えたぎり、紙垂、おんべが揺れうごく、仮面をつけた神々が舞い、囃子や祭文、会話等の音があふれる世界がひろがって行きます。無音とともに神々の宴が閉じられる。太鼓が置かれた静まりかえった祭場、静寂は集落の情景へと続き、終わります。

言語では言いあらわせない音、静けさ、調べ、立ち居振る舞い、身体技法、舞に酔いしれ無我の境地で踊る者、煮えたぎる湯釜、激しく時には穏やかに燃える炎、立ち上る湯気と煙、民俗の情念あるいは柳田國男のいう「心意」を映像叙事詩としてまとめています。作品の前後に私たちが「見える」集落の情景を無音で表現し、見えない神事の心象風景を音曲が奏でる夢幻の中に誘うようにして。

遺作となった《生者と死者のかよい路―新野の盆おどり・神送りの行事》(1991年)のエンディングも盆提灯を焚き上げ、秋唄

盆よ盆よと楽しむうちに

いつか身にしむ秋の風盆よ盆よと春から待ちて

盆がすぎたら干草刈り

を歌い家路に帰る人びと、煙が天を目指し上り、山の遠景が映しだされる。黒い画面とともに次の年の祖霊との再会を待ちわびる「秋唄」が約3分続いて作品は終わります。目に映る風景や事象、耳に聞こえる音や言葉をフィルムに記録すること、をとおして人びとの目に見えない、うまく語ることの出来ない内的な「心意」を描くことを映画作品として希求していたようです。

《生者と死者のかよい路—新野の盆おどり・神送りの行事—》

父野田真吉の生きざまを個人史として深く話を聞くことは、私自身が30代に東京の実家から離れた関西で過ごしたこともあって、多くはありません。面と向かって文学青年の夢、戦争体験、家族については語りあったことはまったく記憶にありません。恥ずかしがりで寡黙な父でしたので、よく家に集まってきた映画人や友人との会話や議論の中に断片的に語っていた記憶しかありません。唯一の例外は1977年に父のお供で宮崎の東郷町に高森文夫氏を訪ねた時です。著者『中原中也 わが青春の漂泊』を執筆にあたり、中也とその周辺の人びととの出来事の記憶を氏とすり合わせるためでした。時代をスリップし、様々な出来事について行ききしつつ語る二人の姿の中に、父の青春時代像をかいまみました。

映画、演劇、詩作等の文芸、評論等の創造的な活動は言うまでもなく対社会的/人間的な自由を求め生きてきた父が内に秘め、多くを語らなかったトピックは家族と戦争です。息子の私にも多くを語らなかった、熟知たる思いがあったようです。恋愛や結婚のいきさつについても一切語らなかった。私は、小学校4年生には自身の出自を知っていましたが、この話は暗黙の了解とされていたようです。この辺の詳しいいきさつは、遺品として残されていた日記・手紙などから知ることになりました。GHQの検閲開封済みのシールのある恋文なども遺っていた。「生きざま」を語る・話すことの難しさ、心の中に引っかかり話すことのできない世界があったようです。それを質すすべはもうありません。 戦争については前掲『ある映画作家』の冒頭に「戦前、戦中のこと」に簡潔に記されていますが、戦地での出来事をめぐる問答は語られていません。「どうせ鉄砲の玉に当たり死んでゆく身、はかないものよ」、としか私には語ってくれなかった。しかし遺品の中にノート『ある兵隊の手記(1941→1945・3)』と「一兵卒のメモ」があり後者には戦地中国で書き留めた手帖の断片が50ページ弱あった。断片であったのは検閲を避けるためで父の記憶の選別の結果のようだ。このメモをもとに手記は書かれていました。 1941年(昭和16年)8月11日付け母親に宛てた手紙から始まります(この年の5月に召集される)。武昌に派遣され「輜重輸卒が兵隊ならば、チョウチョウトンボも鳥のうち」といわれた輜重隊の雑兵に編入されました。その夏部隊にコレラが発生し、終息を待って運よく帰還できました。広島の宇品港に検疫のため碇泊した船上に画家で戦友だったA氏と夜更けに赤ん坊の泣き声を聞き、生きて帰ったという実感を受けとめた心情をはきだした未定稿の詩があります。この詩には船が瀬戸内海に入ったときA画伯が晴れた秋空に島と対応するように浮かんでいた雲をながめながら「あ、極楽の雲だ」と感動をこめていったことが伏線にありました。

碇 泊

青い影のような島にかこまれた港の夜更け

波のささやきも なく

風の歌もなく

くもさへあるか なきか

月の光は海底に沈んで睡る

ただ、兵隊を満載した黒い船が数隻

煙を吐いてまつてゐる。

どこの岸からか

赤ん坊の声が断続する。

昭和16年10月再度召集され、東満州虎林の歩兵部隊付き輜重隊に組み込まれました。この部隊が冬季に行軍をするのですが、最後のページには寒さや飢え、疲労、睡魔のはてに目的地に到着したときの記述があります。

美しい朝。命をひろったうれしさ。生命のとおとさに、美しい朝をいただく。いぶされた眼はあかぬ。みんなの顔はたきびのすすやはねあがった土でまっくろだ。

手や耳、顔ははれ上がっているが、つかれた顔だが命のあったよろこびにビスケットをかじりながら泣きたいほどうれしい・・・・・・(註以下欠落)

父は私的な出来事や戦争体験はあまりにも生々しく、言葉で十分に語ることの出来る域に至らなかったのではと思っています。砲火を交える戦いについては、沈黙を守っていましたが、戦病死した兵についてはボソと語ってくれたことはありました。見えない/見たくない/忘れ去った/封印した世界もある、と同時に自身が確かに見てきた「生きている瞬間」の世界もあります。その世界の表現はすべての感覚を研ぎすまし、言葉を殺ぎおとした先にある明暗顕漠の境目から発するものを見いだす作業ではなかったかと思っています。野田真吉の「暁」は揺れ動く微細な境界の奥から発せたれる表象ゆえに、作品に触れる者にさまざまな「きづき」と「はっけん」をもたらすのではと思います。「暁」とは自己の表現とそれを受け止める他己の相互の関係が生みだす新たな創造の場—『暁』ともいえるのではないでしょうか。

(わたり じゅんきち/駒沢女子大学名誉教授)

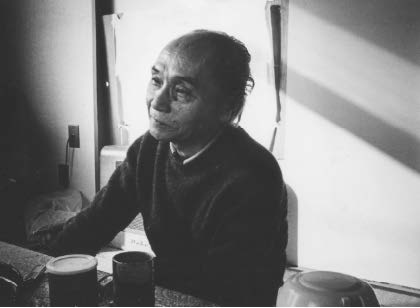

野田真吉 1984 年

第19回中之島映像劇場

野田真吉の暁 配布資料をウェブに再掲

発行:国立国際美術館

資料発行日:2020年10月2日

主催:国立国際美術館、国立映画アーカイブ

編集

田中晋平(国立国際美術館客員研究員)

執筆

田中晋平

森田のり子

川村健一郎

大谷晋平

大塚正之

鈴木勝雄

亘純吉

野田真吉