7月24日に大阪市総合教育センターの令和6年度中学校美術科研修を終日開催し、大阪市立中学校教員14名が参加しました。

今回の研修は、大阪市総合教育センターからの依頼のもと、美術館で実際の作品を前に美術科の教員としての専門的な知識やスキルを学び、指導力を高めながら、それぞれの学校で今回得た学びを活用すること等を目的に開催しました。(※1)今回は、研修の流れとポイントについてレポートします。

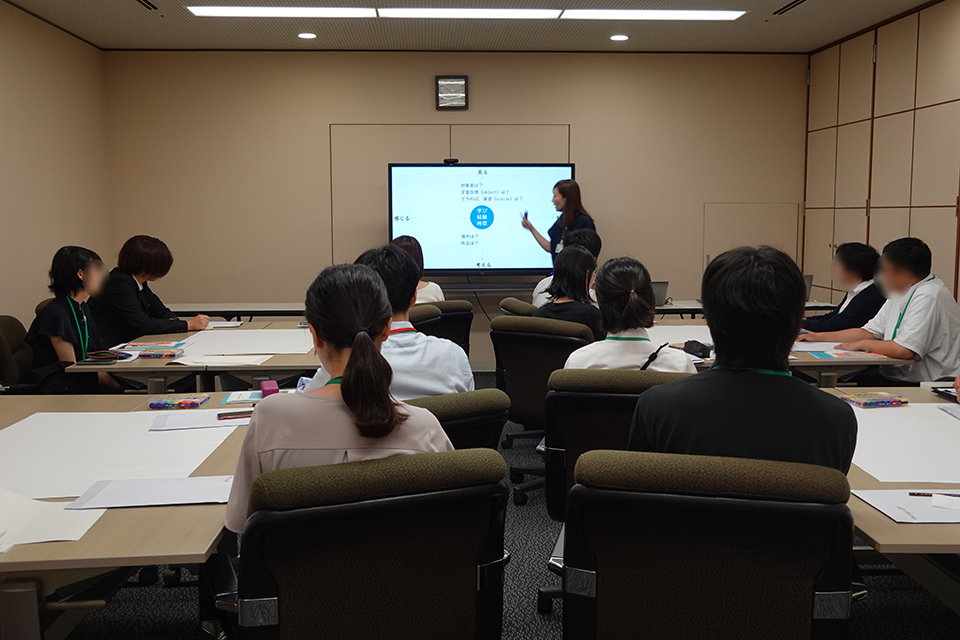

最初に美術館スタッフから当館で実施している「スクールプログラム」(※2)について、学校と美術館の連携、鑑賞プログラムの作り方等を紹介しました。また、中学生による美術館での作品鑑賞は、例えば、どうして自分はその作品の前で足を止めて鑑賞しようと思ったのか、どうして自分は作品の中のこの部分が気になるのか等、その理由について考えることを通して、作品に対しての自身の見方、感じ方に気づくと共に、多感な中学生時期の自分と向き合う一助ともすることができるかもしれないという、美術館来館の意義についてもふれました。

次の『国立美術館アートカード・セット』(※3、以下、アートカード)を活用した、アートカード演習では、4つのグループ(1グループ3~4名)に分かれて実践しました。本来、生徒と一緒に取り組む場合には、細かなルールを明確に伝えますが、今回は、対象者によってルールを改良すべき点等は、アートカードゲームを実践する中で、教員が自らの対象者を念頭に考えることを促すために、事前にはあえて伝えませんでした。

ゲーム終了後には美術館スタッフから、ゲームをする中で見る、話すだけでなく、様々なアクションが起こり、それらを通して、鑑賞に必要な基礎的な力が培われるが、当然、1回では身につくものではないので、継続して使用することを勧めました。あわせて、当館からアートカード・セットの貸し出しも行っていることを紹介しました。また、来館前の事前学習として取り組むことで、美術館での鑑賞が主体的になることも伝えました。その後、感想を共有する中で、大阪市総合教育センター職員がゲームの途中に聞こえてきた、ある先生の「できてしまった」という呟きを紹介されました。この呟きは、はじめは難しいだろうと感じていたが、ゲームをする中でいつの間にかできてしまったという、できないだろうと思っていたことに対してある種の達成感を持てたという証でした。この話しを聞いて、中学生とアートカードゲームを実践する中でも、中学生にも起こりうることとして期待できるのではないかと感じました。

午前の終わりには個々に恒久設置作品フロア(※4)の作品を鑑賞し、午後からの対話による鑑賞に向けて作品を選びました。

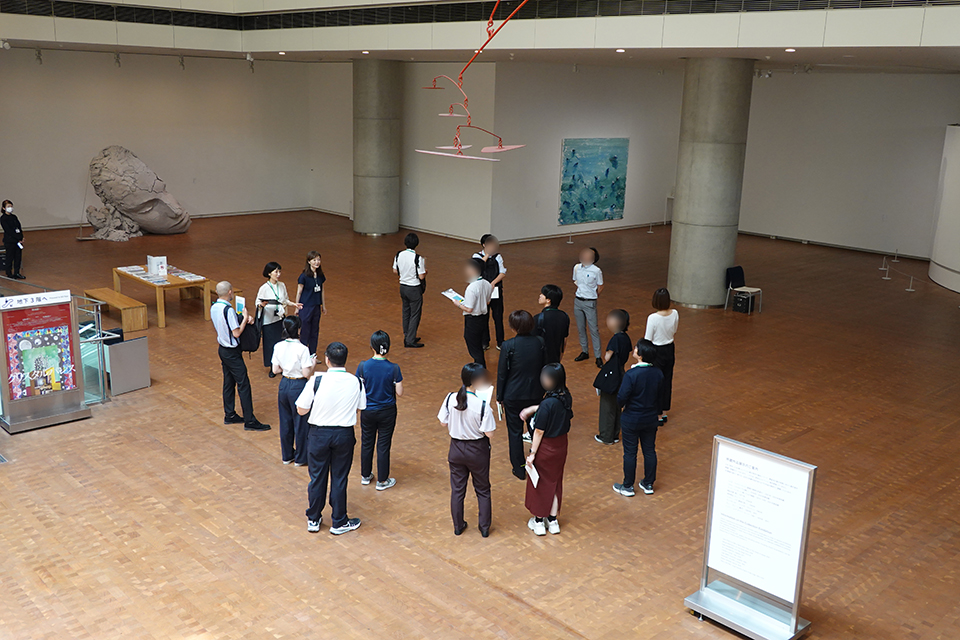

午後は、地下1階のエントランスロビーからスタートし、アートカードを行ったグループに分かれ、1名が進行役であるファシリテーターを務め、他は鑑賞者役として対話による鑑賞を行いました。全員がファシリテーター役を体験できるように交代しながら、グループの人たちが選んだ作品を鑑賞しました。この活動に入る前に、大阪市総合教育センター職員と、後で鑑賞教育に関するレクチャーを担当する大阪市立中学校教諭から、対話による鑑賞であり作品解説会ではないこと、だれでも話す機会を持てる観察をベースにした発言を引き出すような質問、「はい」や「いいえ」で終わらない開かれた質問を心がけること、メンバーの発言に興味を持ち、それを鑑賞者同志がつなげながら話すこと等、ファシリテーター役が留意するポイントを伝えました。実際の活動では、対話による鑑賞に楽しそうに取り組みながら、グループの中でお互いの良かった点、改善できる点を自然に共有する積極的な姿が見られました。研修参加者全員でのふりかえりでは、対話の開始時に鑑賞者に投げかける質問の重要性や、一人の鑑賞者の発言を他の鑑賞者とともに深めたり、広げたりすることの難しさ、作品タイトルを含めたキャプションに記載されている作品情報をどのタイミングで鑑賞者に伝えるか等、今後、考えていくべきポイントをこの活動を通して発見していました。

その後、先ほどの活動の開始前に助言をされた大阪市立中学校教諭が「鑑賞教育充実のための手立てとは」と題して、講演されました。同教諭は、2023年度に国立国際美術館を会場に行われた独立行政法人国立美術館主催「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修」(※5、以下、指導者研修)のご参加者です。講演では、昨年度の指導者研修の概要を紹介しながら、そこで紹介された学校と美術館の連携による好例と同研修の最後に行われた参加者(教員、指導主事、学芸員)による「ワールドカフェ」(※6)でのふりかえりの様子を紹介されながら、研修で学んだことをどのように先生自身の中でふりかえり、自校において活かしていくのか、その手立てについてお話しされました。

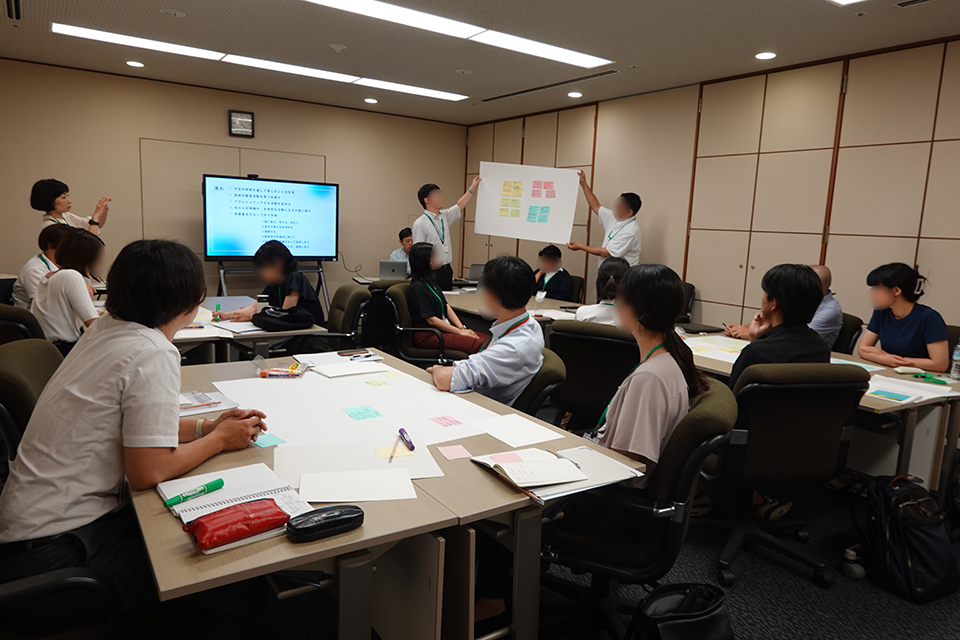

終日開催となった研修の最後には、グループごとに「鑑賞活動の充実に向けて、自校での取組案の検討」について話し合いました。検討前に、先ほどの講演者から、知識がどのように更新され、活用されていくのかが重要であり、これからの話し合いでは今回の研修で学んだことを具体的にどのように活用するのか考えてほしいということとあわせて、研修の中で感じた鑑賞の楽しさを教員だけではなく子どもたちも感じられるようにしてほしいと伝えられました。

そのお話を受けて、「今日の研修を通じて感じたこと」「自校の鑑賞活動を見つめなおす」「ブラッシュアップする活動を定める」「ねらいの明確化と主体的な活動になるか問いただす」「改善案をグループ内で共有」という5つの項目について段階を追ってグループで話し合い、具体的な鑑賞活動について検討しました。今日の研修での学びを自校の実態を整理し課題を見つけながらどのように活かし、鑑賞活動を改善するべきかいうところまで、時間内に話し合うことができたグループは少なかったものの、鑑賞活動を通じて生徒たちにどのようなことを経験し、学んでほしいのかといったねらいを明確にする段階では、鑑賞の授業を「生涯で自分が好きなものを探す手立てにしてほしい」「生活に結び付けてほしい」といった意見が聞かれました。

最後に、二学期からの具体的な行動目標を書き出し、一人ずつ発表しました。「アートカードに取り組む」「楽しく見て感じるそんな活動をしたい」「生徒が自ら考える授業」「対話をする」「ファシる(ファシリテーターをする)」等といった目標が発表されました。大阪市総合教育センター職員は、先生方に向けて、目標のためにいつから行動するのかという質問を投げかけ、ここ(この研修)からがスタートだとお話しされました。美術館スタッフからは、展覧会ごとに開催している「ティーチャーズ・デイ」等もぜひ活用して、先生たちが対象とする子どもたちが鑑賞を通してどのように育っていってほしいのかということを考えてもらい、その実現のためには美術館も一緒に歩んでいきたいと伝えました。

お忙しい中、当館での研修にご参加いただきありがとうございました。今回の研修を活かした、今後の学校、美術館での活動がとても楽しみになりました。ぜひ、美術館も積極的に活用していただき、一緒に充実した活動を実現できればと思います。[K.Y]

※1 「先生の研修会」についてはこちらから

※2 「スクールプログラム」についてはこちらから

※3 『国立美術館アートカード・セット』についてはこちらから

※4 地下2階では、展示室内整備・修繕のため、コレクション展を開催していませんが、展示室の一部では、近年の収蔵作品と恒久設置作品を6月4日から10月6日まで展示しています。

※5 「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修」についてはこちらから

※6 「ワールドカフェ」は、カフェでくつろいでいるようなリラックスした雰囲気の中、4〜5人のグループで自由に対話し、対話するメンバーを変えながら、新たな気づきやアイデアを得る話し合いの手法です。