7月20日に大阪市立中津小学校の先生10名が校内研修のために来館されました。昨年に引き続き、当館での校内研修の実施は2回目です。(※1)

今回の研修では、事前の打ち合わせを踏まえて、当館スタッフによるレクチャー、スライドトーク、アートカード演習、地下2階で開催している「コレクション1 80/90/00/10」展(以下、コレクション展)の鑑賞、鑑賞サポートツール『アクティヴィティ・シート』を用いた彫刻作品のスケッチを行いました。

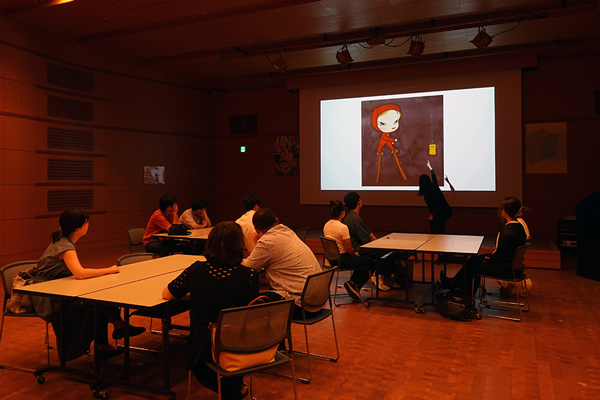

図工の授業では、子どもたちは自分が作った作品のアピールポイントをみんなの前でお話ししたり、友達の作品の良いところを見つけたりという活動が多く、美術作品の鑑賞はあまり行っていないそうです。そこで、今回の研修では、美術館の活用について簡単にレクチャーした後に、スライドトークを行いました。ここでは、作品を鑑賞する際のヒントとして、先生方にスクリーンに映し出された作品画像を見て気づいたことや感じたことをお話ししてもらいながら、作品を少しずつ見ているうちに起こることを体験していただきました。奈良美智《長い長い長い夜》(1995年)では、背景に注目した先生は、色が均等ではなく、まだらになっていることに気がつき、そこからこの絵を描いた作者はどんな気持ちだったのかを考えていました。背景の色や人物の表情から暗い雰囲気だと感じる先生もいれば、目じりがキュッと上がっているところが親しみを持てて好きと感じる先生もいたりと、それぞれの思ったことや感じたことを交換しながら作品を見ているうちに、同じ作品であっても感じ方は人それぞれ違うということを実感してくださっているようでした。中原浩大《レゴ》(1990-91年)では、部分だけに着目して見ているとカクカクしていると思えるものの、全体を見ると滑らかな曲線が表現されているところに注目した先生からは、作品の造形をよく観察している様子が伺えました。

アートカードの演習では、『国立美術館アートカード・セット』(※2)を使用し、作品の一部だけが映し出された画像を見て作品を探し出す「アートをさがせ!」、作品をポーズで表現する「アートでジェスチャー!」、2つの作品の共通点を考える「にたものつながり」、4つの作品を選んでストーリーを考える「4コマ物語をつくろう!」の、4つのゲームを体験していただきました。どのゲームも、作品カードを隅々までよく見ないとできないゲームばかりです。ゲームをしながら子どもたちが自然と作品をよく見るようになることを、先生方もご自身の体験を通して感じてくださったかもしれません。

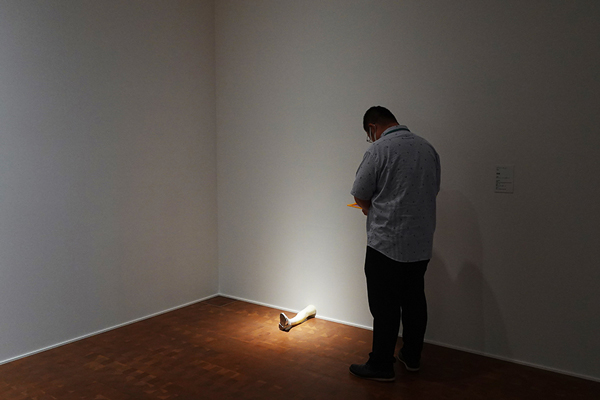

講堂でのレクチャー、スライドトーク、アートカードの演習後のコレクション展の鑑賞では、作品の前で立ち止まり、じっと作品を見ている姿が多くありました。スライドトークで作品についてお話ししながら鑑賞したこともあって、先生同士で気がついたこと、感じたことをお話ししている様子もたくさん見かけました。展示を一通り見終えると、『アクティヴィティ・シート』のうち、「スケッチ&ディスクリプション」に取り組みました。これは、作品を選んで、その作品をスケッチし、さらにその作品がどんな作品か、言葉で詳しく説明するというアクティヴィティです。今回は地下1階、地下2階に展示されている彫刻作品の中から、1点選んで取り組みました。周りを回ることのできる彫刻作品では、見る角度によって、見え方や受ける印象が違います。先生方は正面だけではなく、斜めや後ろなど、さまざま角度から作品を見て、それぞれが気に入った方向からスケッチをしていました。ロバート・ゴーバー《無題》(1992年)を選んだ先生は、壁から出ている足を真上から描いていました。どうして、そのアングルからスケッチしたのかを伺うと、「作者が自分の足を見ながら作ったと思うから」と理由を教えてくださいました。その他の先生も、それぞれ角度や構図を工夫しながら、時間をかけてスケッチをしていました。

今回の研修では、実際に体験できる時間をたくさん設けたので、ご自身の経験から、子どもたちが来館してどのような活動ができるか、作品を見てどのような反応をするのかなどに思い巡らすきっかけにしていただけたのではないかと思います。今回の研修で体験されたことを、今後の学校での授業や、美術館での活動に生かしていただければ嬉しいです。

大阪市立中津小学校の先生方、お忙しい中ご来館ありがとうございました。またのご来館をお待ちしております。[F.A]