8月1日に尼崎市立造形教育研究会の美術館研修のため、尼崎市立の小学校と特別支援学校の先生49名が来館されました。

この研修のねらいは、①図画工作科、美術科の目標を踏まえ、教科の専門性を高めるとともに、指導力の向上を図ること、②美術作品の鑑賞教育や表現につながる鑑賞教育などを実践し、教育施設としての美術館活用方法を知ることです。ご担当の先生との打ち合わせを踏まえて、今回は当館スタッフによるレクチャー、アートカード演習、鑑賞サポートツール『アクティヴィティ・ブック』(※1)を用いた「コレクション1 80/90/00/10」展(以下、コレクション展)鑑賞、グループワークを行いました。

13時から開始された講堂でのレクチャーでは、美術館で期待される学びは作品を「見る」「感じる」「知る」「深める」に大きく分けられ、学校団体の来館時には、先生が子どもたちにどのような学びをもたらしたいかを伺いながら、活動内容をデザインしていくということをお話しし、活動内容の一例として、『アクティヴィティ・ブック』について紹介しました。

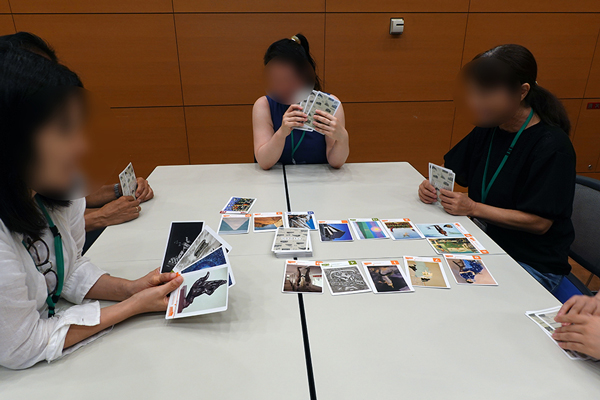

アートカード演習では、先に『国立美術館アートカード・セット』(※2)について紹介し、ゲームの内容とその期待される効果、使い方、使用時の配慮すべき点などをお伝えしました。今回の研修では低学年でもアートカードを楽しみたいという依頼を受けて、ワクワクやツルツルなどのオノマトペにピッタリ来るなと思う作品を探す「かんかくゲーム!」、一部だけがフォーカスされた作品画像を見てどの作品なのか探し出す「アートをさがせ!」、作品のポーズを真似る「アートでジェスチャー!」、2つの作品の共通点を考える「にたものつながり」、4つの作品を選んでストーリーを考える「4コマ物語をつくろう!」の、5つのゲームを先生方に体験していただきました。どのゲームでも、カードに掲載されている作品をよく見ながらゲームを進めていく中で「観察力」が培われます。他にも「表現力」や「比較力」、「コミュニケーション能力」など、アートカードゲームを通して身につく力はさまざまあり、使用目的や子どもたちの実態に応じてゲームの種類を選ぶと、効果も大いに期待されます。先生方には、小学1年生から気軽にできるものから、ゲーム的要素が強いもの、1人で作品と向き合い考える必要があるものまで段階を踏んで体験していただきました。

15時からは5名ずつのグループに分かれて、地下2階で開催しているコレクション展を『アクティヴィティ・ブック』を使用しながら鑑賞しました。まずは個人のペースで鑑賞し、しばらくしてから集合するグループもあれば、最初から全員で展示室を回っていくグループもありました。はまぐちさくらこ《きいろいにおいがやってくる》(2009年)の前では、「ストーリーがありそう」「耳がある。うさぎなのかな?」とグループで作品について、自分が考えたことや気になったことを会話しながら鑑賞している様子が見られました。

講堂に戻ると、グループで『アクティヴィティ・ブック』を活用した鑑賞授業について検討しました。それぞれが取り組んだページを見せ合いながら、対象とする学年はどうするか、授業展開はどうするか、どのようなところに気を付けるか、などを意見交換しながら話し合いました。その後は、いくつかのグループが、グループ内で出てきたアイディアを発表しました。あるグループはアクティヴィティ「13 カルタの札」を活用し、国語の授業でカルタ作りを学ぶ小学3年生を対象とし、自分が気に入った作品を言葉と絵で表現し、最後はみんなが作ったカルタで遊ぶという鑑賞プランを提案しました。他のグループからも、図工以外の教科と絡めた教科横断的なプランが発表されました。

研修は16時過ぎに終了し、17時の閉館までは自由鑑賞の時間としました。「グループで気になった作品を共有すると、自分が気になっていなかった作品がどのような作品なのか気になり、また展示室に戻りたくなった」という声も聞こえ、多くの先生が再度、展示室に向かいました。また、研修中に鑑賞したコレクション展だけではなく、地下3階で開催している「ホーム・スイート・ホーム」展も楽しんだ先生もいらっしゃいました。

今回の研修では、アートカードや鑑賞サポートツールの体験を通して、子どもたちを対象にどのような鑑賞授業ができるかを考える機会にしていただきました。今後の学校での授業で実践していただければ嬉しいです。

研修にご参加の先生方、お忙しい中ご来館ありがとうございました。次回は、子どもたちと一緒にぜひご来館ください。 [F.A]

※1 『アクティヴィティ・ブック』に関する詳細はこちらから

※2 『国立美術館アートカード・セット』についてはこちらから