7月28日に、先生のための鑑賞プログラム2023「鑑賞する活動で『起こる』こと、『起こす』こと。」を終日開催しました。今回は、講師に畿央大学教育学部現代教育学科教授の西尾正寛さんをお迎えし、1人で鑑賞したり、グループで鑑賞する中で、「見方や感じ方」がどのように働くのか、またその働きを子どもたちにはどのように起こしていけるのかを、美術館で先生方が作品を見ることを通して考えていけるようなプログラムを企画しました。いつもにも増して多数のご応募の中から27名の小学校の先生にご参加いただきました。

最初は講堂で輪になって自己紹介をしました。「美術館に初めて来たので、今回は純粋に鑑賞を楽しみたい」という方もいれば、以前当館のプログラムに参加したので、「より学びを深めたい」という方もいました。他にも「自分は美術館が好きだが、作品について子どもたちにどう伝えたらいいか」「鑑賞の授業で何を終着点にしたらいいのだろうか」といった鑑賞授業に関わる悩みもここで共有しました。

続いて6グループに分かれ、「国立美術館アートカード・セット」(※)を使ってアイスブレイクをしました。机の上に並べられた全てのカードの中から2枚選び、その2枚の作品の共通点を話す「マッチング・ゲーム」では、小野竹喬《奥の細道句抄絵 暑き日を海にいれたり最上川》(1976年)の中央上部に描かれた太陽と、バーバラ・ヘップワース《春》(1966年)の卵型の立体を指差し、「真ん中に丸い形があるところ」と話す先生もいました。選んだカードを省いていくと、残ったカードで共通点を探すことがだんだん難しくなってきます。どちらも彫刻作品という理由で、トニー・クラッグ《分泌物》(1999年)とヘンリー・ムア《ナイフ・エッジ》(1961/76年)を挙げていた先生は、西尾さんに作品を再度見直すように「本当に似ている?」と投げかけられると、「腰が膨らんでいるように見えたり、頭のような部分がある」とどういうところが似ているのか、より丁寧にメンバーに説明していました。ゲームを続けていくと、他のメンバーが自分と全く同じことを思っていることに驚き、嬉しいと感じたり、違う意見であっても「なるほど!」と新たな視点に気づいたりと、他者の意見から自分が見た作品について新しい発見をすることが増えていきました。

次に、先生方が持参された教科書に掲載されている作品の中から1点を選び、グループで対話による鑑賞を行いました。中には、作品の何を、どこから見たらいいのか迷っているグループもあり、西尾さんから「一番気になる所、お気に入りの場所を探してみましょう」という視点や、「どこからそう感じるのかを意識してみましょう」といったヒントを得て鑑賞していきました。ジョアン・ミロ《オランダの室内I》(1928年)を選んだグループは、「線が5本になっていたり、くるくる巻いている所が音符みたい」と描かれているものからイメージしたものを言葉にしていました。他にも「この線、風みたいにふ~っと描かれている」という発言と共に、手を動かして線の動きを伝え合う様子も見られました。

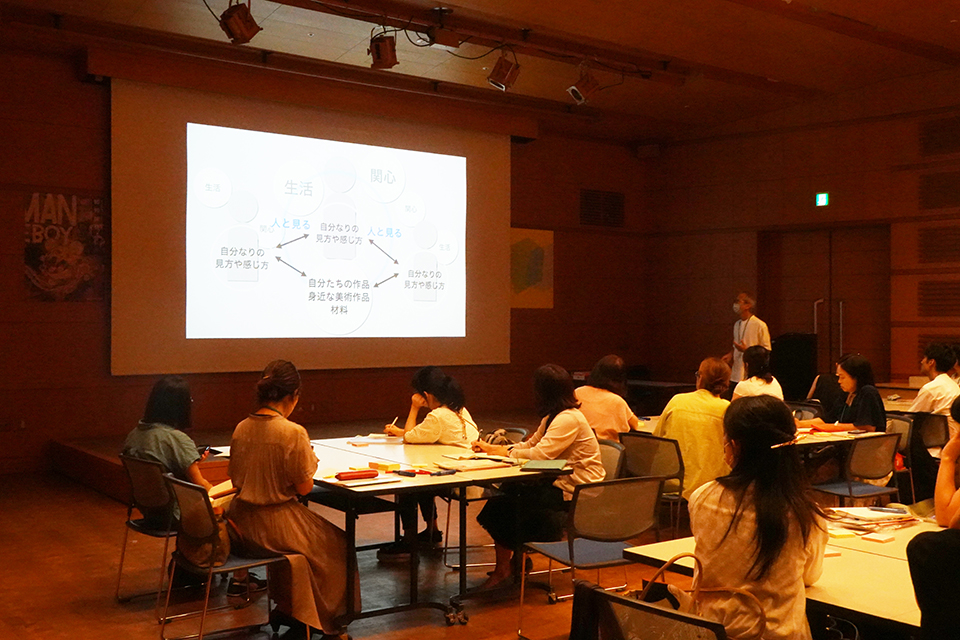

その後、作品を見て気づいたことを付箋に書き出し、メンバーで書かれていることの共通点を見出しながら、ポスターにまとめて壁に掲示しました。ここで西尾さんから、学習指導要領のキーワードに触れながら、人と一緒に作品を繰り返し見る時、自然と自分の感じ方や人の感じ方を知り、「なるほど!」と思う瞬間に見方や感じ方が広がり、深まっているのではないかというお話しがありました。アートカードを見ながら、人と一緒に作品の特徴を捉えたり、付箋に書いている間に何度も作品を見返してみたり、自分と他の人の意見の同じ所、違う所を再確認するといった午前の活動を通して、「見方や感じ方が広まる、深まる」時はどのような時なのかを、西尾さんが本プログラムの1つの狙いとされた通り、実感されたのではないでしょうか。

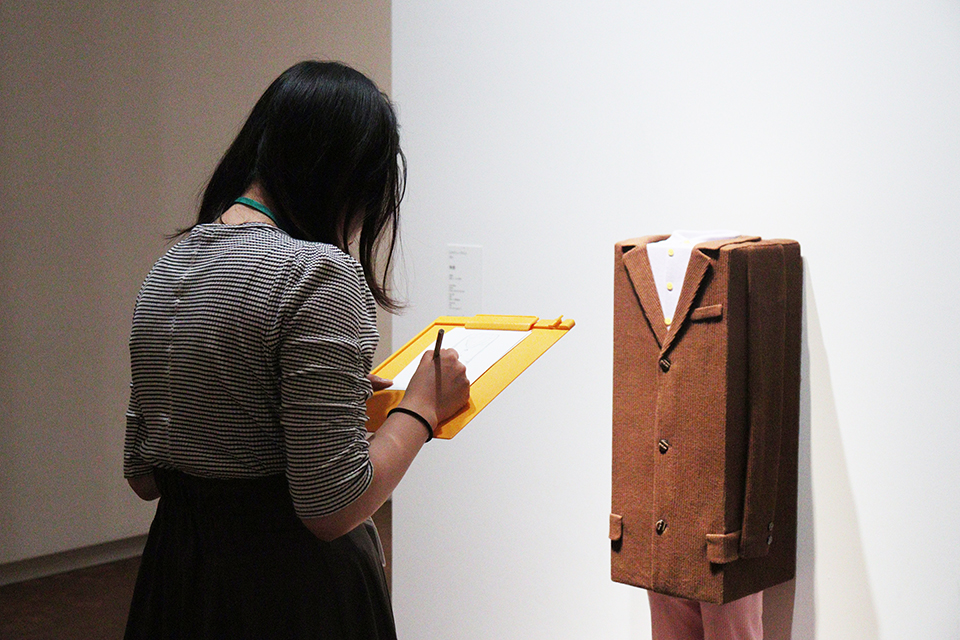

「見方や感じ方が広まる、深まる」瞬間を実感していただいたところで午前のプログラムを終え、昼食をはさんで午後は、展示室を中心に活動しました。午前とは異なる4人または5人でグループになり、地下2階で開催されている「コレクション1 80/90/00/10」展(以下、コレクション展)をいくつかのアクティヴィティを通して鑑賞しました。1つ目のアクティヴィティでは、「ヒントカード作成」に取り組みました。まず展示作品から「(他の人たちに)よさや美しさを見つけてほしい」作品を各自で1点選択し、グループの他の人がその作品を見つけるためのヒントカードを作成します。カードの表には、作品の特徴を示す部分をスケッチし、裏には作品の「論評」として、3つの言葉や短文を書きます。完成したカードをグループで持ち寄り、交換して、作品の当てっこゲームを楽しみながら、作品の前で自然と対話による鑑賞が生まれていました。西尾さんから「作品の特徴を示す言葉を増やして、文章にすると批評文になりますよ」とヒントをもらいつつ、答えやすいキーワードではなく、グループ内で意見を出し合うことで、より多くの作品の特徴を引き出していきました。奈良美智《長い長い長い夜》(1995年)を見ていたグループは、最初は「赤い服」「赤ちゃん」とまずは見えているものをキーワードにしていましたが、それだとすぐに作品を当てられてしまうとみんなで再度作品の前で気がついたことを話していきました。描かれている人物が竹馬のように長い高下駄を履いて歩いていることから、「とんでもない体幹だな」「バランス感覚がすばらしい」と見えているものから自分が受けた印象が広がり、それをグループのメンバーで共有していきます。このアクティヴィティを通して、観察を深めることで、少し見るだけでは気がつかない作品の特徴を見出すことができ、一人ではなく、他の人と鑑賞する充実感を深めていっていただけたのではないでしょうか。

2つ目のアクティヴィティでは、作成したヒントカードを他のグループと交換して、「リアル マッチングゲーム」を行いました。カードのスケッチや言葉を見ながら、「あの作品のことじゃない?」とグループで相談し、該当する作品を探していきます。会田誠《滝の絵》(2007-10年)の前で立ち止まったグループは、作品の一部が描かれたヒントカードを見ながら、「この線が山と人に見える」と一人が気づくと、他のメンバーも続いて周辺に着目する等、自分一人で見ると気づかなかったことをメンバー全員で確認する様子が見られました。

その後講堂へ戻り、ヒントカードが示していた作品はどれだったか答え合わせをし、アクティヴィティ全体の振り返りを行いました。自分が挑戦したヒントカードにあるスケッチや論評について、どこが面白いと思ったか、感想を付箋に書いて出題者に返すと、わかってもらえてよかったとほっとしたり、作品への着眼点の違いにお互い意見しあったりと、グループを超えて話が盛り上がっていました。たまたま同じ作品についてのヒントカードを複数解いたグループでは、「同じ絵なのに人によって見ている部分も、ヒントの出し方も違う!」とメンバー同士で視点の違いを楽しんでいました。

最後のまとめに入る前に、コレクション展を再度自由鑑賞しました。グループワークではじっくり鑑賞できなかった映像作品に見入ったり、資料コーナーで気になる作品の資料を読んだり、先ほどとは別の作品で新しいヒントカードを考える先生もいました。この一日で何度も見ている作品であっても、毎回新しい特徴を捉えて言葉にしたり、距離や角度を変えてスケッチすることを通して、先生自身が作品を深く捉えようとしている姿を度々目にすることができました。

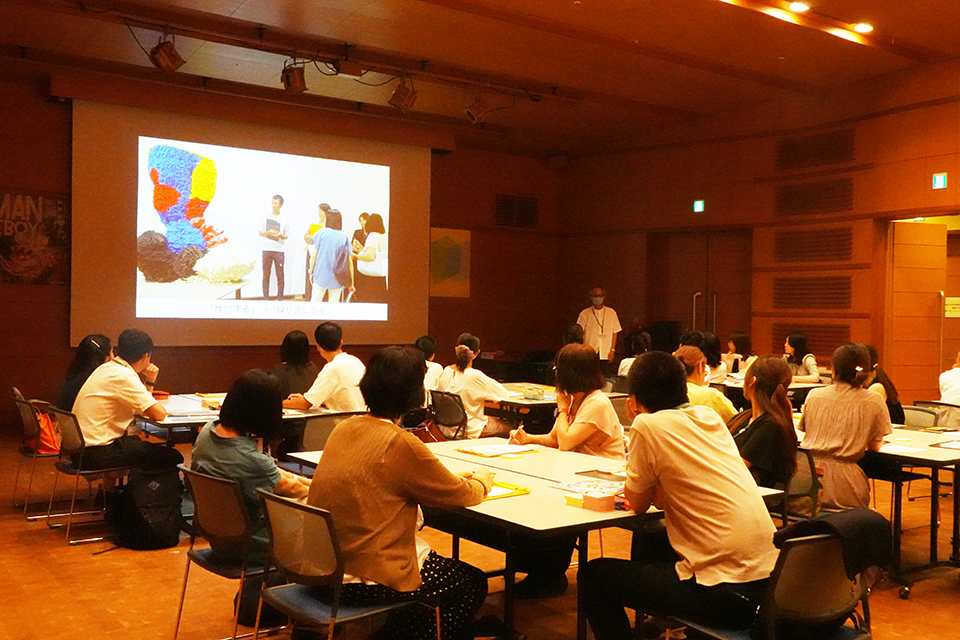

最後のまとめとして、本日の鑑賞活動中に自然と取り入れていた行為について振り返りました。西尾さんは、ここまでの作品鑑賞している先生方の様子を動画で取り上げ、作品をつぶさに見ようと背中を丸めて作品に近づいたり、手が止まっている間もじっと作品から目を離さず考えている等、先生自身も気づいていなかった鑑賞中の仕草を示しました。解説を読んでいる時に表現の背景や意図を理解して見ようとする姿、ヒントカードを検討する中で繰り返し作品を見る姿、作品を探しながらグループで話すことで、見方や感じ方を広めていく先生方自身の姿がスクリーンに映し出されると、鑑賞している間に自分がどういった動きをしているのか、動画で客観的に確認することができ、自分の体験を客観視しながら振り返る先生の様子が見られました。

この鑑賞中の動きや仕草に関連して、冒頭の自己紹介時にも出ていた子どもたちへの評価についても、西尾さんがコメントくださいました。例えばワークシートを用いて鑑賞している子どもが手を動かさず、書き込もうとしていなくても、作品をじっと見て考えている様子、身を乗り出して、より細かく見ようとする姿で評価することが可能です。手元だけを見て判断するのではなく、背中を丸めてみたり、肩に力が入っていたりと体全体で感じている様子や表情、その時に出てくる言葉から子どもの鑑賞を捉えてほしいということでした。ワークシートの内容で評価をすることも多々ありますが、手が止まっている、活動していない子が何もしていないわけではなく、書くために全身のエネルギーを使って作品を見て考えていることを、先生自身が今日の体験を通して感じられたのではないでしょうか。

グループ内の振り返りでは、「何度も見ることの楽しさがわかった。仲間と話すことで色々な視点を持つことができた」といった意見や、「鑑賞で相手の話を聞き、対話することで、人とのコミュニケーションになる。4月(新学年)のクラス作りにも鑑賞はいい効果があるのではないか」という声が聞こえました。

最後に、作品を見たときのそれぞれの見方、感じ方は、子どもたちだれでもが生まれながらにそなわっているものであり、その見方、感じ方が生活や社会との関わりの中で徐々に育まれていくとお話をされ、「図工は、鑑賞は、なんのためにするの?」という問いかけで終わりました。それぞれの先生がその問いを胸に子どもたちとの授業を展開いただけたらとても嬉しいです。

終日のプログラムにご参加いただいた先生方、ありがとうございました。今回の研修を通してそれぞれ感じられたことをぜひ学校現場で活かしていただければ幸いです。次回は子どもたちと一緒に美術館へ来てください。お待ちしております。[S.S]

※ 国立美術館アートカード・セットについては、こちらから

スクールプログラムお問い合わせ先

国立国際美術館 教育普及室

電話:06-6447-4680(代)平日10時〜17時

---

2023年7月28日(金) 10:30〜16:30

対象:小学校の教職員

定員:25名

---