9月5日に大阪市立海老江東小学校の4年生57名が来館されました。

講堂でのオリエンテーションでは、導入としてこの美術館の建物についてお話ししました。初めてこの美術館に来たという子も多く、美術館の特徴的な外観の写真がスクリーンに映し出されると「何なん?」という声が聞こえてきました。スタッフが「何の形に見える?」と聞くと、「羽!」「ビル!」など、それぞれが思ったものが元気よく返ってきました。外観以外の特徴として展示室、収蔵庫、事務室などの美術館の主な機能が地下にあることや、吹田市にある万博記念公園から大阪市の中之島へ引っ越ししてきたことを話すと、「えー、(美術館って)引っ越しできるの?」と驚いた声が上がりました。

続いてこれから見る2つの展覧会について、作品の画像を映しながらお話ししました。地下2階で開催している「コレクション1 80/90/00/10」展(以下コレクション展)で展示されている、奈良美智《長い長い長い夜》(1995年)を映し、作品の楽しみ方について紹介しました。作品を見て最初に気になったところはどこか尋ねると、「赤」「帽子」「木の棒で立っているのがすごい」など、人物にまつわる発言が多く聞こえてきました。中には、人物が持っている釣り竿のようなものの先に吊り下がっている黄色いものに注目し、「へこんでいるから缶かな」と、自分が黄色いものが缶であると思った理由まで考えて発言する子もいました。自分が気になったところがあったら、感じたことや思ったことの理由も考えながら作品を見ることが作品の楽しみ方の1つであることをお伝えしました。

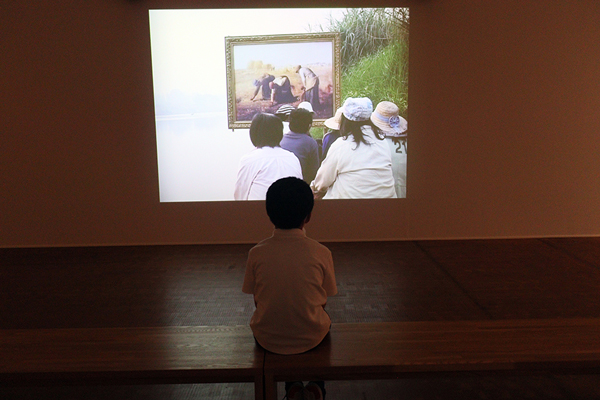

オリエンテーションが終わると、地下2階と地下3階に分かれて、それぞれ自由鑑賞を開始しました。地下3階で開催している「ホーム・スイート・ホーム」展では、潘逸舟《ほうれん草たちが日本語で夢を見た日》(2020年)を興味深そうにじっと見ている子どもたちの姿がありました。側面が格子状に切られて、中が見えるダンボール箱見て、「すごい!」「自分は作れない!」という声も聞こえてきました。また、ダンボール箱の中には何があるのだろうと体をかがめて覗き込み、「何もない!」と隣にいる友達に話している子もいました。アンドロ・ウェクア《無題》(2017年)の大きな彫刻の前で立ち止まる子も多く、ある子は「何でできているんだろう?」と素材に興味を持っていました。スタッフが「どんな状況だと思う?」と聞くと、「(人が)熊に食べられそう」と動物の前方に立つ人物との関係を想像して考えたことをお話ししてくれました。多くの子どもたちは特に映像作品が気になったようで、石原海《重力の光》(2021年)を、ヘッドフォンで音声を聞きながら、じっと食い入るように観ていました。

コレクション展では、オリエンテーションで投影した奈良作品の前で、絵の中の人物のように右手を前に出して、人物の動きを真似している子がいました。一緒にいた子が「(顔の向きは)もっとこっち」と言って、再現性を高めようと、作品をよく見ようとしている姿に、周りにいた一般のお客様も感心し、「大人は顔に目がいくけど、子どもは違うところを見ているのね」とスタッフにお話ししてくださいました。映像作品はコレクション展でも人気なようで、束芋《団断》(2009年)に集まる子が多く、映像の最後の方に出てくる、部屋がバラバラになっていくシーンを見て、ものが飲み込まれていくように思ったのか「ブラックホールみたい」とスタッフに感想を教えてくれる子がいました。映像が終わると、腕をさすり、怖がるようなしぐさをする子もいました。見終わった後は、映像ブース横のソファーで休憩する姿も見かけられましたが、スタッフが「目の前にあるのも作品だよ」と、床に埋め込まれている須田悦弘《雑草》(2006年)を指差すと、「これも作品なの?」とすぐに作品を覗き込みました。続けて「同じ作者の作品はあと2つあるよ」と伝えると、「じゃあ、探しに行く!」とまた元気に展示室を回り始めました。その姿に一緒にいた子どもたちも感化され、作品を探し始めました。残りの2点を見つけた子は、友達に「ここにあるよ!」と教えて、とても楽しそうな様子でした。

2学期に図工で製作する作品テーマは「宇宙」なのだそうです。午前中はお隣の大阪市立科学館に行き、午後に当館でいろいろな表現に触れたみなさんがどんな作品を作るのか、とても楽しみです。

大阪市立海老江小学校のみなさん、ご来館ありがとうございました。またのご来館お待ちしています。[F.A]