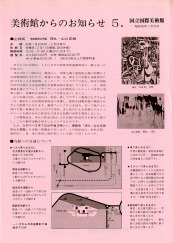

会期:1981年 1月22日~2月24日

本展は、日本における進歩的な美術の誕生から今日への推進へと、先駆的な役割を果した瑛九(1911−1960)と山口正城(1903−1959)の作品を紹介することを意図して企画された。

日本の近代美術における進歩的な傾向は、大正期にその実験的な花を開き、それが本格的に抽象的傾向と超現実的な傾向に集約されてくるのは、昭和に入ってからであった。しかし、これから大いに展開してゆこうとする時に、第二次世界大戦がおこり、出かかった芽をつまれたように、全体主義の暗雲のなかに屈曲していった。

戦後は、このたわめられたものをはね返すように息を吹きかえし、特に抽象的傾向は急速に盛んとなり、「抽象は世界の言語」といわれるほど普遍化してきた。しかし、スタイルそのものは、戦前のものを復活したようなかたちで進み、戦後の実験的なものは、すぐには生まれてこなかった。1950年代の終り頃になって、核時代の認識がかたまり、時代の危機感を反映するかのように、心象的なひろまりをあらわす抽象表現主義的なものが生まれ、この頃から、やっと本当の意味での戦後の今日的な美術が開始されたといえよう。

瑛九と山口正城は、以上のような戦中から戦後にわたる時代を背景として登場してきた。瑛九は宮崎、山口正城は旭川に生まれ、年齢は一まわり近く違うが、二人とも1937年に結成された自由美術家協会によって胎動をはじめ、戦後の抽象の発展とともに、その作風を伸展し、晩年には50年代末の抽象表現主義的な作品を発表している。

出品作品は瑛九が138点、山口正城は47点。瑛九は、油彩、版画、フォト・デッサンなど多彩にわたる作品を発表し、特に点の集合体のような表現で、独得な心情的な世界に到達した。デザイナーとしても著名な山口正城は、浸蝕するような墨のひろまりの中に、烏口による鋭く強い清潔な線をひくことで、空間の緊張をこの上なく盛り上げることに成功した。

また二人は、実作家としてはもとより、造形活動の指導者としてもすぐれた実績をあげた。瑛九は、戦後の大阪で、画家はもとよりデザイナー、写真家、舞踏家などをも含めたデモクラート美術協会を結成し、泉茂、池田満寿夫らを育てた。一方、山口正城は、戦前、戦後の22年間、大阪市立工芸学校と京都市立第二工業学校でデザイン教育にたずさわり、教え子のなかから早川良雄、山城隆一らが育っている。