びじゅつあーすぺしゃる「からだでおうち大解剖図!」を開催しました。今回は、8月26日に1回、8月27日に2回開催し、計9組20名の小学生とその保護者にご参加いただきました。また8月26日午後には、プログラムの内容を少し変更し、事前申込不要でどなたでも参加可能な形式で実施し、一般の方2名にご参加いただきました。

「びじゅつあーすぺしゃる」は、対象年齢別の「各種びじゅつあー」で行っている作品鑑賞に、簡単な制作作業などを加えることにより、鑑賞した作品を見ただけで終わらせず、捉え方を変化させたり、深めたりすることを目的に実施しています。今回は、地下3階で開催されている「ホーム・スイート・ホーム」展に関連させた内容で実施しました。

展覧会場の最初の部屋で「『ホーム』とはどのような意味を持つのでしょうか?」と鑑賞者に投げかけられているように、本展では「ホーム」が意味するところの家、家族、所属する地域や社会とは私たちにとってどのようなものなのかと問いかけています。しかしながら、今回のプログラム企画にあたって、対象者である小学生にとっては、多くの場合、そもそも「ホーム」が日常の中で特別に意識する対象ではなく当たり前に存在しているがゆえに、作品を通した問いかけもどこか遠くの世界の出来事のように思われ、自分のこととして参加者自身の中に響いてこないのではないかという懸念がありました。そこで、このプログラムでは「ホーム」の中でも一番身近にある自らの家(おうち)について思い出し、考えることを通して、ふとした瞬間に会場で出会った作品について少しでも振り返ってもらえればと思い、プランを検討しました。

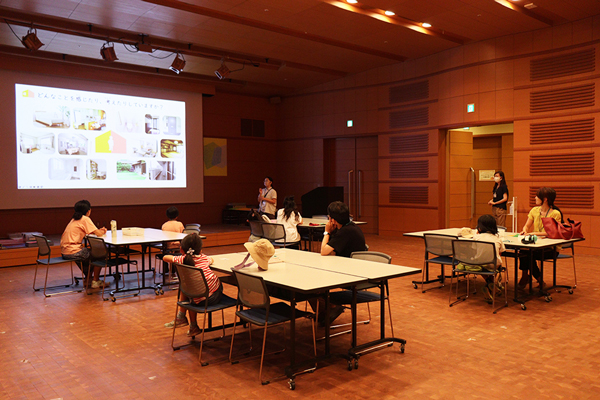

冒頭、前述のプログラムの目的に簡単に触れながら、講堂のスクリーンにスライドを投影し、参加者と対話をしながらおうちについて考えていきました。まず、「おうちにはどんな場所がありますか?」という改めておうちがどのような場所によって成立しているのか意識してもらう質問からスタートしました。次に、「その場所でどんなことを感じたり、考えたりしていますか?」という問いを経て、日常の生活の中であまり意識することのなかったおうちについてみんなで考えていきました。ある保護者は「玄関は、『いってらっしゃい!』と笑顔で子どもを送り出す場所、お客様をお迎えする場所でもあるので、きれいにしておかなくてはならないと思っている」、料理が好きな子どもからは「キッチンで、(料理が)おいしくできるかなって考えている」と何気なく過ごす中で考えていることや感じていることを思い出しながら話してくれました。それらの話を受けて、おうちで過ごす中で考えていることや感じていることは住む人それぞれで、そこに住む人の考えや過ごし方に応じた個性がおうちにはあるのではないかとお話ししました。

展覧会場へ出発する前に、本展の出品作家の中には色々な理由で生まれた場所やそれまでの自分の居場所から離れて過ごしたからこそ「ホーム」について様々に考え、作家ごとに違いはあるものの少なからずその経験が今回展示されている作品を生み出していることを伝えました。

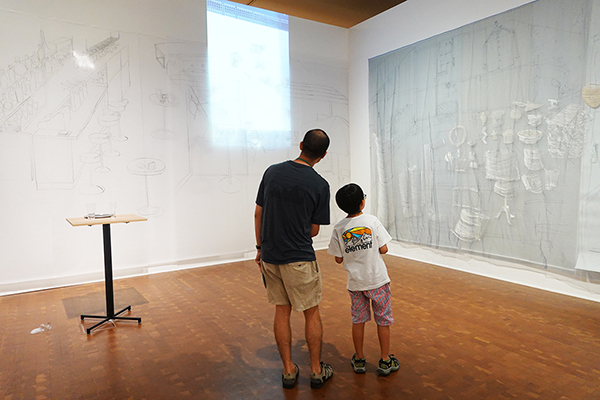

展示室では、時間の都合上すべての作品をじっくり鑑賞することは難しいため、4人の作家に絞り、ワークシートの質問を手がかりに鑑賞しました。両日ともに、参加者の多くが当館への来館経験を持っていたためか、様々な表現方法による作品にも臆することなく鑑賞していました。それでもスタート時点においては保護者と子どもが一緒に行動する姿が多く見られましたが、鑑賞を続ける中でその様子にも変化が見られ、保護者は子どもが鑑賞に慣れてきたタイミングで子どもだけでの鑑賞を促したり、また作品の前で戸惑っている様子があれば話しかけたりしていました。このように保護者が子どもの様子をよく観察し、その関わり方を変化させたことによって、子どもたちはリラックスした状態でごく自然に作品と向き合いながら興味のある作品を見つけ、自身の興味がどこから来るのか、それを自分なりにどのように表現すればよいのか考えることができたのではないかと思います。その好例として、竹村京の作品に興味をもった小学生のスケッチでは、作品に見られる布の重なりが気になったのか、その様子を表現するために線を幾重にも重ねて描くという、その子ならではの工夫を見ることができました。

講堂に戻り、ワークシートも参考にしながら簡単な鑑賞の振り返りをしました。いずれの参加者のワークシートにも、作品を見て発見したこと、考えたことがたくさんかき込まれていました。マリア・ファーラの作品を対象として投げかけられている「絵のなかで気になる人や物をかいてみよう。」という問いかけに対し、《睡蓮大福》(2023年)を選んだ小学生は、作品全体ではなく後ろ向きの女の子とその奥にいる人物を部分的にスケッチしていました。それを選んだ理由について「後ろ向きの女の子が、シロツメクサ(柄)のシャツの男の人をどうして見つめているのかなと思ったから」と答えてくれました。その言葉から、作品の細部を観察しながら、自身が気になった理由と向き合っていたことがよくわかりました。

次に、本プログラムのタイトルにもなっている「おうち大解剖図」の作成に向けて簡単なレクチャーをしました。今回は、自分のおうちについてとことん思い出すためにこれからおうちの解剖図を制作すること、ただ解剖図を作るだけでは難しいかもしれないので、おうちを人の体に見立てながら解剖図を作っていくことを話しました。ウォーミングアップとして、例えば「おうちの出入り口である玄関を自分の体にたとえたら?」と投げかけると、保護者は一様に困ったような表情を浮かべたものの、子どもたちは「口!食べ物が入るところだから!」「鼻!息を吸ったり吐いたりするから!」とすぐに答え、保護者はその発想力の豊かさに驚いた表情を見せていました。おうちの場所と体の器官等を結び付けるだけでなく、その場所で感じていること、考えていること、思い出すこと等も総動員させて解剖図を作ってほしいと伝え、制作をスタートさせました。

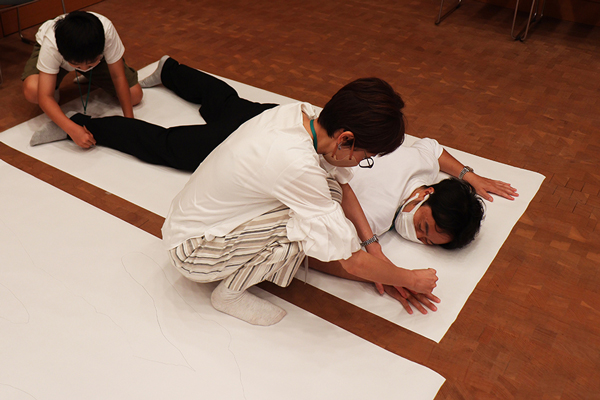

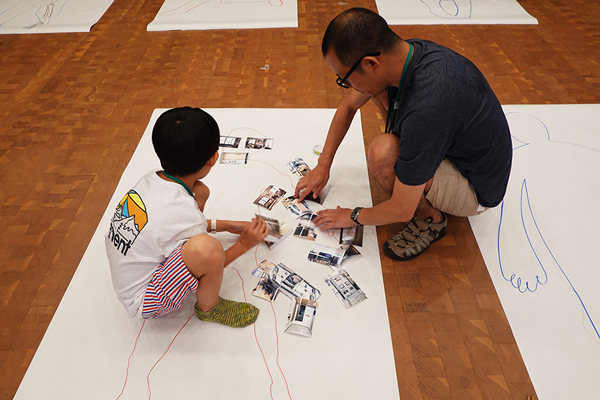

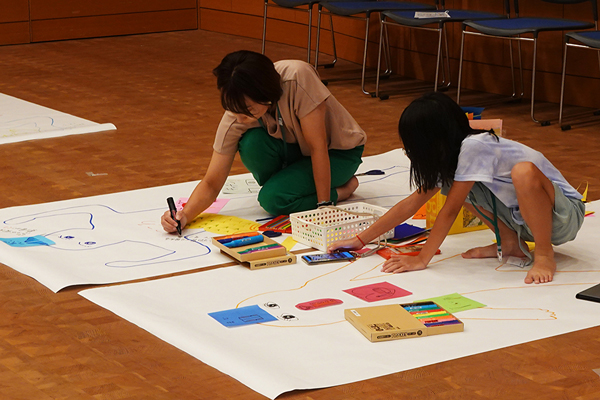

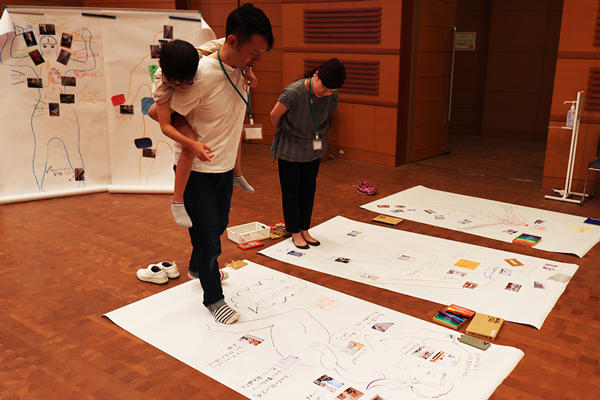

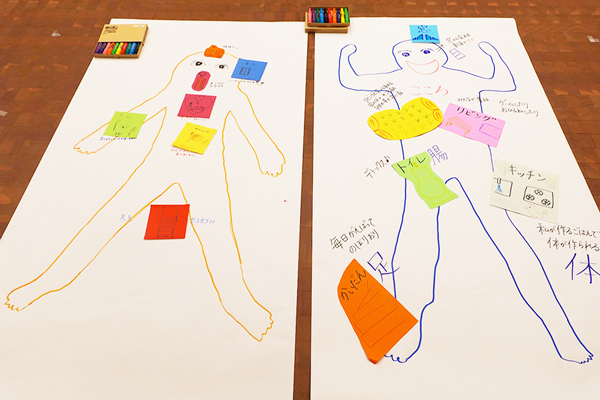

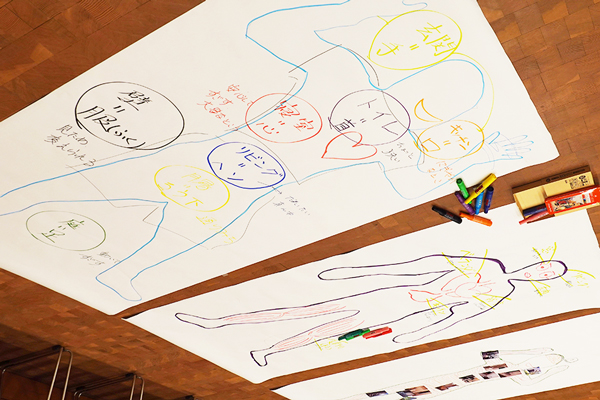

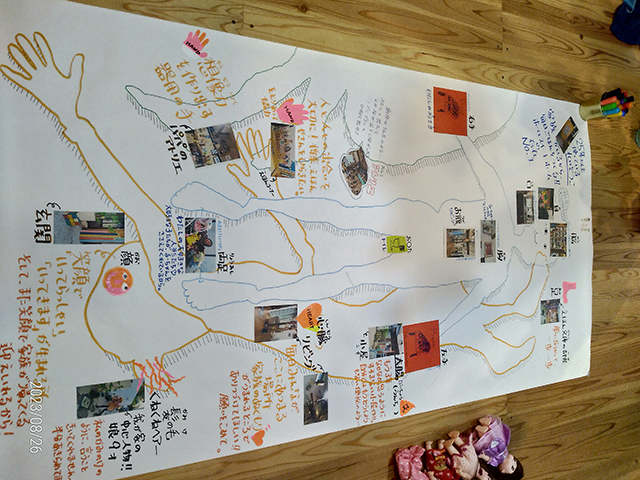

まず、大きな模造紙の上に仰向けになったり、うつ伏せになったりして、子どもと保護者が交互にお互いの体に鉛筆を沿わせながら体の輪郭を線で描いていきました。保護者からは、子どもの体を描きながら「こんなに足が長くなったんだね」と子どもの成長をしみじみと実感するような発言が聞かれた一方で、子どもたちは初めての作業をひたすら楽しんでいるようでした。体の輪郭が現れたところで、持参した家のさまざまな場所の写真をすぐに貼り付け始めるのではとも予想しましたが、写真を見ながら、「心臓はどの場所かな?」等と子どもと保護者で会話をしながら考えていました。写真を何度も置き直して試行錯誤したり、まずは色紙におうちの場所を文字で書き、考えてから記憶の中のおうちを絵で描いたり、皮膚の下の骨や内臓さらには体中の血管を赤と青で色分けし、それぞれの器官の役割を十分に考えてからおうちの場所を連想する様子もありました。

1人として同じ人がいないように、住む人の感じていることや考えに呼応しているおうちは唯一無二の存在とも言えるでしょう。そんなかけがえのないおうちを参加者の柔軟な発想のもと自らの体に例え、写真や絵、時には言葉で自由に表現することで出来上がった「おうち大解剖図」は、参加者それぞれのおうちへの想いが詰まった個性豊かなものとなりました。体の胸のあたりにピアノを描いた子どもにその理由を尋ねると「ピアノも音が鳴る、心臓も音が鳴るから」と音をキーワードにスタッフが考えもつかなかったような繋がりを見出したり、同じ心臓でも「(お風呂に入ったり、シャワーを浴びると)気持ち(心臓)がすっきりする」という理由で心臓の部分にお風呂やシャワーを描いた子どももいました。描かれたモチーフは、個々の参加者の日常がよく表現されていて「足じゃなくて腕を使います!」と言葉で書き添え、腕にキッチンの絵を描いた子どもは、普段おうちで家族のためにお菓子をよく作るとのことで、立って料理をするキッチンだけど、お菓子作りにおいて酷使するのは腕という意味を込めてか、腕を使う泡立て器やフライパンを描いていました。保護者の多くは、おうちを解剖する中で子どもについて改めてその日々や成長を思い浮かべるようで、ある保護者は子どもの写真や工作を飾っているスペースの写真を「こころのいやし」と文字で書きながら、体の胸のあたりに貼り、出来上がった作品全体を見ながら「自分のおうちは子どものことでいっぱい」と嬉しそうに話していました。

今回は、参加者の多くがおうちについてとことん考え、試行錯誤することを重視し、時間内での完成を求めなかったので、おうちで続きを作り、完成したら美術館に写真を送ってほしいとお願いし、プログラムを終えました。後日、ある参加者からは当日参加していなかった家族の体の形を加え、完成した「おうち大解剖図」の写真が届きました。そこには、おうちの中で家族がお互いのことを感じ、考えているということがわかる内容が所狭しと描かれており、まるで家族そのものを表しているようでした。(出来上がった「おうち大解剖図」はリビングに飾ってくれているそうです。)

おうちについて考える機会がないという日常は、もしかすると満ち足りた不自由のない日々を過ごしているという証かもしれませんが、今回のプログラムを通しておうちについて考えたことで、展覧会で出会った作品について改めて考えてみる瞬間が訪れ、色々なありようの「ホーム」について考えてもらえると嬉しいです。ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました![K.Y]

---

2023年8月26日(土)10:30~12:30

対象:小学生とその保護者 定員:10組20名

2023年8月26日(土)14:00~16:30

対象:どなたでも

※申込不要、当日参加

2023年8月27日(日)10:30~12:30/14:30~16:30

対象:小学生とその保護者 定員:各回10組20名

---