7月26日に「ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜」を開催しました。

今回も1日3回実施し、計14組34名の乳幼児と保護者に、絵本よみと「コレクション1 80/90/00/10」展(以下、コレクション展)の鑑賞を軸に美術館を体験していただきました。このレポートでは、「美術と絵本を考える会」メンバー(※1)による絵本よみがある1回目と2回目、子どもの手話の力を育む「こめっこ」(※2)による手話での絵本よみとギャラリートークがある3回目それぞれについて、参加したみなさんの様子を中心にレポートしていきます。

「美術と絵本を考える会」メンバーが絵本よみをする1回目と2回目では、冒頭の絵本よみで『ぼくのおじいちゃんのかお』(天野祐吉/文、沼田早苗/写真、福音館書店、1992年)と『みずくみに』(飯野和好/絵と文、小峰書店、2014年)を紹介しました。絵本に興味を惹かれたのか、立ち上がって自分で絵が見えやすい場所に移動して、くいいるように見つめる子や、絵本の中で登場する擬音語に反応して、自分で口に出して言ってみる子もいました。

その後、スクリーンにコレクション展の作品を一部映すと、様々な反応が見られました。村上隆《727 FATMAN LITTLE BOY》(2017年)に描かれたキャラクターDOB君を見て、「目が4つあって気持ち悪い」「にょろにょろしたしっぽ」と気づいたことをお話ししてくれたり、「生き物なのかな」と考え込む子もいました。子どもだけではなく、このプログラムは保護者も一緒に参加していただくため、保護者にも質問を投げかけると、最初は戸惑いつつも、徐々に積極的に作品を見て気づいたことやその理由をお話ししてくれるようになります。同じ絵を見ていても怖いと感じたり、きれいだと思ったり、それぞれ異なる印象を持ったようでした。

展示室でも、子どもたちはたくさんの発見を周りの大人に伝えてくれます。福田美蘭《モノクロームで印刷された花の静物画》(1994年)の前では、画面の中にいる蝶の数を「1、2…」と数えて隅々まで観察しようとする子の姿が見られました。まだ発話しない子も中原浩大《ラジコン4》(1990-91年)を見て、「おー」と口をとがらせて身を乗り出しました。犬の形が気に入ったのか何度も作品をじっと見つめ、他の場所に行くと嫌がり、戻ろうとするほどお気に入りの作品となったようです。

作品鑑賞後は、簡単に展示室での子どもたちの様子を中心に振り返り、最後の絵本よみでは、『どんどん どんどん』(片山健/作、文研出版、1984年)を紹介しました。男の子がどんどん前に歩を進める絵本につられて体を動かしたり、子どもたちは歯をいっぱい見せて笑顔で喜んでくれていました。

続いての3回目は、子どもの手話の力を育む「こめっこ」がナヴィゲーターとなって実施しました。こめっこ回は、絵本よみや鑑賞等美術館での体験を通して、たくさんの手話に触れてほしいという思いで2020年から開催しています。見たことのない空間や美術作品を目にして出てくる言葉は、日常生活で使う言葉とは異なります。そんな美術館ならではの手話をシャワーのように浴びてもらえるように、この回では、NPOこめっこのろうスタッフが絵本よみとギャラリートークを担当します。美術館で出会う様々な感動と共に、赤ちゃんのときから、多くの手話に触れてもらいたいと思っています。

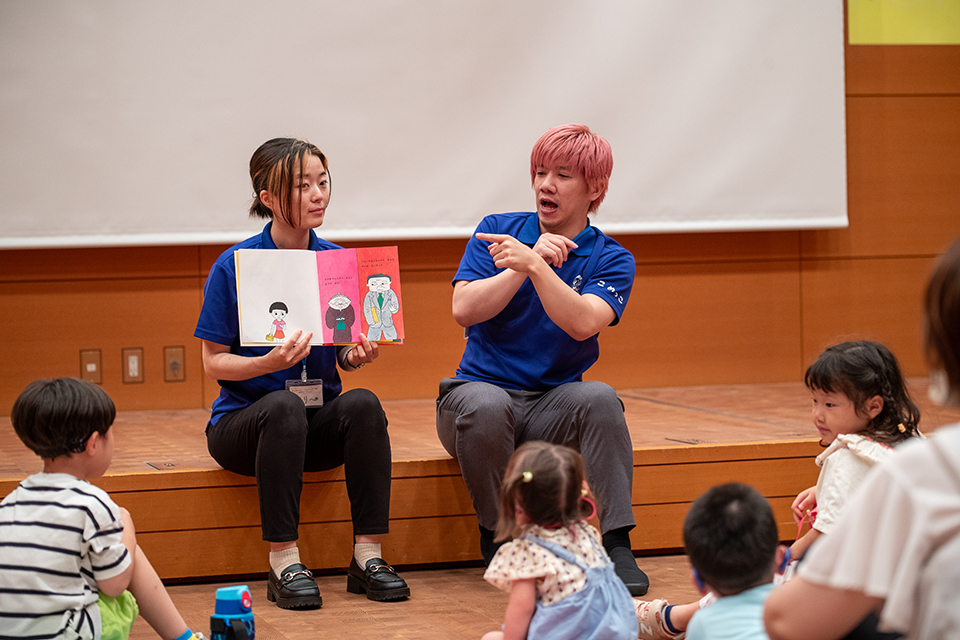

プログラムの最初と最後にある講堂での絵本よみでは、ろうスタッフ2名が手話でお話しし、きこえるお子さんと保護者も一緒に楽しむことができるよう、きこえるこめっこスタッフが日本語で手話を音声通訳します。「美術と絵本を考える会」が今回の展示作品に合わせてセレクトした絵本の中から、参加するお子さんの年齢を考えてこめっこスタッフが選んだ最初の2冊は、『はぐ』(佐々木マキ/作、福音館書店、2013年)と『おならはえらい』(まど・みちお/詩、スズキコージ/絵、童心社、1990年)でした。いろいろな動物たちが出てきて、ハグをしていく『はぐ』の絵本よみでは、こめっこスタッフが登場する動物になりきって、とっても嬉しそうにハグするポーズをとると、子どもたちも大喜び。まねをして保護者とハグをしようとする子もいて、みんなが笑顔になりました。続いての『おならはえらい』は小さいサイズの絵本なので、こめっこスタッフが子どもたちに絵が見えるところまで出てくるように呼びかけました。まど・みちおのテンポよい詩に合わせて、体を使って手話でお話を進めてくれます。手が出てくるシーンで、こめっこスタッフが子どもたちの前に手を出すと、子どもたちは近づいて指を重ねてくれました。「もぐもぐ」とごはんを食べる場面では、こめっこスタッフの手の動きをまねるように、自分の手を動かして歯を表す手話をしたり、自分で食べている様子を表現してくれる子もいました。

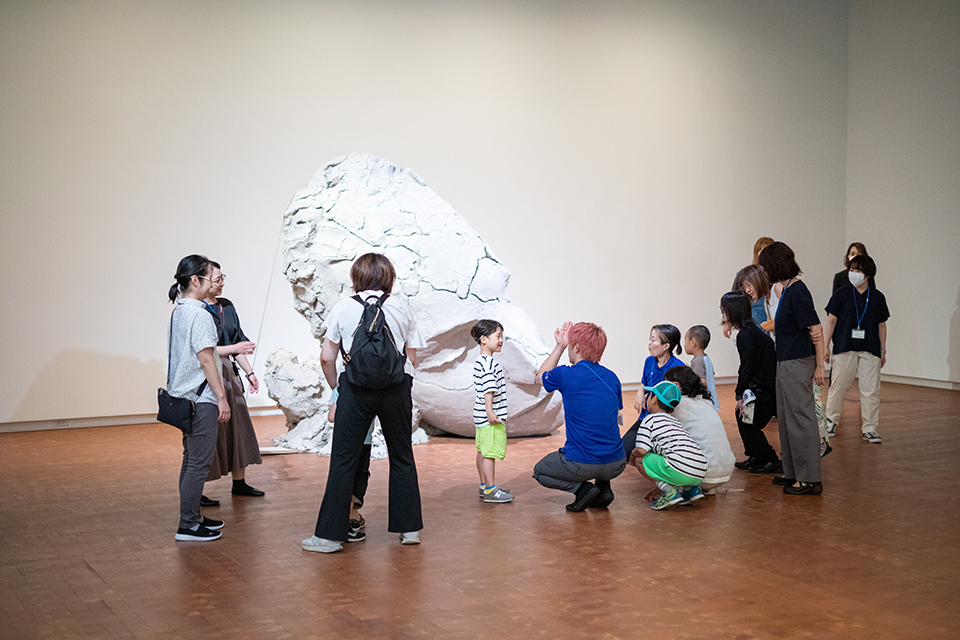

絵本を楽しんだ後は、美術館スタッフがこれから見る作品を簡単に紹介します。村上隆《727 FATMAN LITTLE BOY》(2017年)が映ると、画面全体を横切る雲の動きに注目してくれたのか、手を動かして「波のよう」と表現してくれた子がいました。作品について少しお話しした後は展示室へ向かいます。こめっこスタッフ、「美術と絵本を考える会」メンバー、美術館スタッフが参加者と一緒に、それぞれの参加者のペースに合わせて回るので時間をかけて好きな作品を鑑賞することができます。先ほどスライドトークでも出てきた村上作品を近くで見た子は、中央のDOB君の歯が様々な色で着色されていることに気がつき、見えている色を全部伝えてくれようとしました。また、講堂で手話をまねていた子は、一生懸命手を動かして、感じたことを手話で伝えようとしてくれていました。それを受けて、こめっこのろうスタッフは、作品を見て感じたこと、思ったことを手話で伝えられるように、その子から言葉を引き出そうと、サポートしていました。美術館では、日常とは異なる空間や作品と出会う中で新たな驚きや発見があり、どのお子さんたちもその時に感じた気持ちを保護者やスタッフに伝えようとします。その表現方法はそれぞれではありますが、きこえない・きこえにくいお子さんも言葉を覚え始める小さなうちから、美術館体験を通してたくさんの手話に触れてほしいと願う私たちにとっては、今回目にした光景は本当に嬉しく、美術館で様々な人がコミュニケーションを楽しみ、手話に触れていくこのプログラムを改めて続けていきたいと思いました。

昨年度からは、プログラム中により多くの手話に触れてもらおうと、ろうスタッフ2名が作品の前で気づいたことや感じたことを手話でお話しするトークの時間も設けています。今回は、はまぐちさくらこ《きいろいにおいがやってくる》(2009年)の前で行いました。絵の中に自分たちが入ったらという設定で、隅々まで見て、絵の中で起こっていることをお話しします。作品の一部分を指さしながら、子どもたちに注目させると、最初はろうスタッフと遊びたがって落ち着かなかった子もじっと作品に見入って、トークに引き込まれていきました。絵に描かれているモチーフが空に浮いているように見える作品だと思ったろうスタッフが「私は高いところ全然平気だよ」と言うと、もう1人のスタッフが「僕は高いところ苦手」と言い、子どもたちに対して「(みんなは)どう?」と呼びかける等、多くの部分は2人の手話での会話ですが、時々、子どもたちにも投げかけながら進めます。ろうスタッフ2名のかけあいを聞いていると、保護者も自分が気づいていなかった作品の部分や、自分の感情を発見していくことができます。

展示室から講堂へ戻った後は、最後の絵本『わたし』(谷川俊太郎/文、長新太/絵、福音館書店、1981年)を読みました。様々な人と主人公の「わたし」の関係をカラフルな絵で描いたページをどんどんめくっていくと、子どもたちもじっと前を向いて集中して絵本を楽しんでいました。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。またのご参加をお待ちしています。[S.S]

※1 「美術と絵本を考える会」

当館主催の「ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜」を実施するために結成された団体。それぞれのご専門を活かしながら、絵本の選書、絵本よみ、活動中の参加者のサポートを担当。メンバーは、内川育子(司書)、内部恵子(朗読家)、土居安子(大阪国際児童文学振興財団理事・総括専門員)、中東ゆうき(詩人)、藤井君代(司書)。

※2 子どもの手話を育む「こめっこ」は、0歳~未就学児のろう・難聴児を中心に、遊びを通して手話を獲得・習得できるように支援活動を行っているNPO法人です。詳細はこちらから

---

2023年7月26日(水) 1)10:30〜11:50 2)13:00〜14:20 3)15:30〜16:45(手話での絵本よみ)

対象:0歳~未就学の乳幼児とその保護者

定員:各回5組10名

---