7月9日に対話による鑑賞プログラム「こどもびじゅつあー」、「びじゅつあー」、「だれでもびじゅつあー」を開催しました。今回は計13組34名にご参加いただき、6月24日から地下2階で開幕した「コレクション1 80/90/00/10」展を鑑賞しました。本展は、新たに収蔵した村上隆《727 FATMAN LITTLE BOY》(2017年)をお披露目するとともに、1980年代から2010年代の美術を幅広く紹介しています。

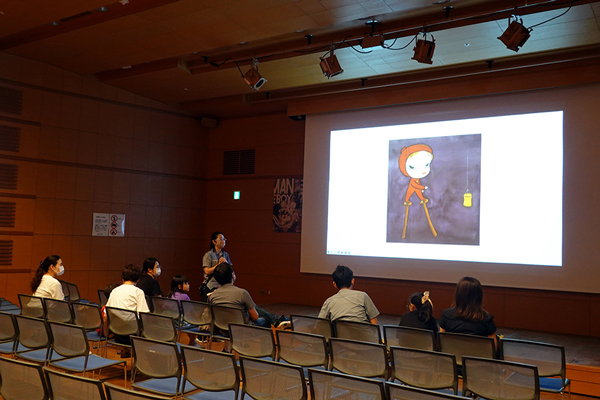

「各種びじゅつあー」では、展示室で実際に作品を鑑賞する前のウォーミングアップとして、講堂でこれから見る作品を数点スクリーンに映しながらスライドトークを行います。このスライドトークでは、まず作品画像を見て、参加者が気づいたこと、思ったことを自由に話します。今回は、奈良美智《長い長い長い夜》(1995年)、西山美なコ《『Looking at you』より ローズ》(1997年)、トーマス・シュトゥルート《渋谷交差点、東京》(1991年)の3作品を見ていきました。1つ目の奈良作品では、小学5年生から中学3年生とその保護者を対象としている「びじゅつあー」の参加者から、「赤ちゃんが釣りをしているのかな」「長い下駄をはいている」など、絵の中の人物の行動に注目した発言が多くありました。西山作品については、小学1年生から小学4年生とその保護者を対象としている「こどもびじゅつあー」の参加者から、「お姫様みたい」「かわいい」と人物から受ける印象についての感想が多くある一方、人物を囲っている金色の楕円について、「(絵の)フレーム」や(鏡に見えることから)「鏡に(自分の姿を)映し出しているみたい」といった意見もありました。後者のように思った理由について聞くと、「(女の子の)リボンがはみ出している。(写真ならフレームに)収まるようにすると思う」と、作品の金色の楕円を意識し、おそらく参加者自身が写真を撮影する時のことを思い出しながら、細かいところまでよく見て、推理していることが伺い知れました。3つ目の作品画像が映ると、どなたでもご参加いただける「だれでもびじゅつあー」の参加者からは、「(渋谷の交差点を行き交う人たちは)全然マスクをしていない」と、2023年に生きている人らしい発言がありました。他にも「看板の字のフォントが古い。昭和かな」と、写真に写し出された細かい事物の時代的な特徴を捉えた意見もあり、この写真が現在よりも古い時代に撮られた写真であることを見て取っていました。

スライドトークが終わって展示室に入ると、どの回でも、最初に全員でマーク・マンダース《乾いた土の頭部》(2015-16年)を鑑賞しました。まずは遠くから見て、徐々に近づいて行き、作品をぐるっと一周しながら見ました。「こどもびじゅつあー」に参加した子の1人は、顔が半分しかないことが気になったようで、「作っている途中でくずれたのかな」という声が聞こえてきました。「びじゅつあー」に参加した家族は、何でできているかに興味を持ち、スタッフがすべてブロンズでできていることをお伝えすると「(ブロンズでできているようには)見えない!」ととても驚き、キャプションに記載されている素材を確認していました。「だれでもびじゅつあー」の大人の参加者は、「後ろから見ると想像と違った。段々になっている」「作業の途中のようだ」と、最初の印象との違いをお話ししていました。

その後、参加者たちは自分たちのペースで自由に鑑賞しました。スライドトークで映し出した奈良作品の前では多くの参加者が立ち止まり、画像との色の見え方の違いなど、本物だからこそわかる箇所を中心に時間をかけて作品を隅々まで見ている姿がありました。「こどもびじゅつあー」と「びじゅつあー」では、以前このプログラムに参加して以来、美術館では作品を見て持参したメモ帳にスケッチをするようになった子がいたり、気になった作品のタイトルや材質をメモ帳にたくさん書き込んでいる姉妹もいました。この小学生たちの様子は、小学生であっても、美術館に慣れ親しみ、自分なりの楽しみ方をすでに見つけていることを垣間見せてくれました。今回初めて美術館に来て「こどもびじゅつあー」に参加した子も、壁から小さな子どもの片足とおぼしきものが突き出している、ロバート・ゴーバー《無題》(1992年)を見て、「壁の向こうに女の子がいそう。助けてって言っている」と、作品とその作品が置かれている状況から想像を膨らませて、自分なりの解釈で作品を見ようとしていました。

鑑賞後は講堂に戻り、どんな作品があったか、どの作品が気になったかを参加者と振り返ります。「こどもびじゅつあー」に参加した男の子が、会田誠《滝の絵》(2007-10年)に男の子が1人もいなかったことに気づいて、お話ししてくれました。その子は、須田悦弘の《バラ》(2006年)と《雑草》(2006年)を見つけたとも発表してくれました。この2点は、作者の意図により人目に付きにくいような場所に展示されているため、素通りしてしまう来場者もいる作品です。この子どもの発言を聞いた他の参加者からは「見つけられなかった!」という声も聞こえました。2点の他にも、同じく須田作品の《チューリップ》(2006年)が展示されていることをスタッフが話すと、参加者の多くが驚き、プログラムの終了後に展示室に戻って、3つの作品を探している様子がありました。「びじゅつあー」では、村上隆《727 FATMAN LITTLE BOY》について「(ポスターを見て)想像していたよりも大きかった」という感想がありました。加えて「(1人ではなく)たくさんの人が描いたみたい」と制作方法にまで考えを巡らせていました。「だれでもびじゅつあー」では、気になった作品に中原浩大《Pine Tree Installation;アトム》(1983年)を挙げ、「顔がない。見た人が想像するためかな」と作者の意図を想像した発言もありました。

この展覧会は、絵画作品だけでなく、立体作品や映像作品など、多様な表現方法に触れられる作品が展示されています。どの「びじゅつあー」の参加者も作品に描かれているもの、作品の材質や制作方法、作者の意図など、さまざまなことに思いを巡らせて、鑑賞を楽しんでいました。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。またのご参加をお待ちしております。[F.A]

---

2023年7月9日(日)

1)11:00〜12:00 こどもびじゅつあー 対象:小学1年〜4年生とその保護者 定員:5組10名

2)13:30〜14:30 びじゅつあー 対象:小学5年生〜中学3年生とその保護者 定員:5組10名

3)15:30〜16:30 だれでもびじゅつあー 対象:どなたでも 定員:10名

---