9月6日に「ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜」を開催しました。「コレクション1 80/90/00/10」展会期中、最終日となるこの日は、計13組36名(3回開催)にご参加いただきました。

当プログラムを開催していると、保護者から「まだ0歳なのにこんなに反応するなんて!」と驚く声をよく聞きます。0歳児のお子さんとの美術館デビューを戸惑っている保護者の方の中には、まだ赤ちゃんなのに美術館に連れて行くのはどうかな、と心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。13組中11組12名が0~1歳児だった今回は、特に小さなお子さんの様子を中心にレポートします。これから赤ちゃんと美術館にお出かけしようという方の参考になれば幸いです。

まずは、地下1階の受付でスタッフがお出迎えします。当館ではどのフロアにもエレベーターでアクセスできますので、ベビーカーでご来館いただいても大丈夫です。会場の講堂の前室に設置されたベビーカー置き場にベビーカーを置いてから、入場します。もちろん、お子さんが寝ている場合やベビーカーの方が落ち着く場合は、講堂の中までベビーカーで入り、ベビーカーに寝たまま、座ったまま、プログラムに参加することもできます。講堂に入ってくる時は、笑顔でご機嫌な子もいれば、眠たそうにしている子、初めての場所で場所見知りする子等、お子さんの様子は毎回それぞれです。プログラム開始前には、そうしたお子さんの状態に合わせて「美術と絵本を考える会」(※)メンバーが、マンツーマンで絵本を読むなど優しく寄り添います。そうすると、最初は心細そうにしていた子どもや保護者もにこにこと笑顔になり、緊張もほぐれていきます。

プログラムの最初は、スタッフの自己紹介から始まります。「美術と絵本を考える会」メンバーや美術館スタッフが前に出て挨拶し、いつでも気軽に声をかけてほしいとお知らせすることで、少しでも保護者の不安が解消できるように心がけています。その後は「美術と絵本を考える会」メンバーが2冊の絵本を読みます。今回は『コッコさんのともだち』(片山 健/作・絵、福音館書店、1991年)と『うちの ママって すてきなの』(アンソニー・ブラウン/作、久山太市/訳、評論社、2006年)でした。絵本よみの間は、お父さんとお母さんの間で安心した様子で、絵本よみをしている人や絵本をじっと見つめる子もいれば、隣の子とお話ししているみたいに「うーうー」と声をあげる子もいました。

続いて、スクリーンに作品を映して保護者も一緒に気づいたことや感じたこと等をお話しするスライドトークが始まります。プログラム開始前のスタッフ間の打ち合わせでは、赤ちゃんが多い回なのか、お話ししそうな年齢の子どもが多い回なのか、年齢構成等も確認して、その回の活動がどのようなものになりそうかある程度予測しておきます。今回は参加者の年齢を見て、発話するお子さんが少なく、保護者の方中心に話が進んでいきそうだと予想していましたが、1歳11ヶ月の子がスタッフの予想を嬉しく裏切り、奈良美智《長い長い長い夜》(1995年)を指さしながら「お姉ちゃん!」と言うなど、たくさんお話ししてくれました。通常、小学生以上の子とこの作品を見ていると、登場人物は赤ちゃんや子どもと表現されることが多いのですが、1歳11ヶ月の子どもにとっては、自分より十分大きな「お姉ちゃん」に見えたのでしょう。見ている人によって対象物が違うものとして見えているということがはっきりした印象的なシーンでした。

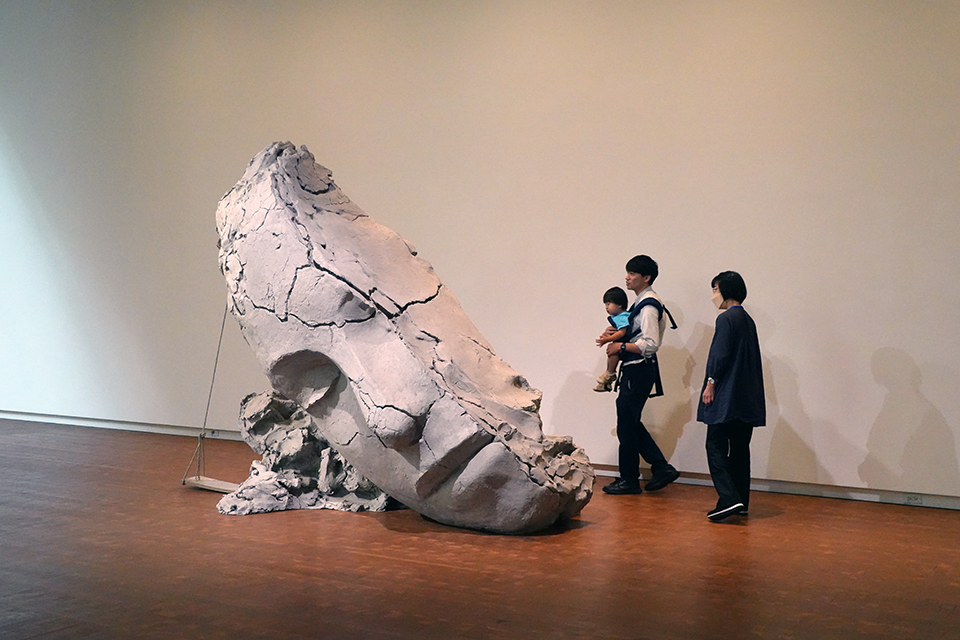

こうして、スライドトークを通して、作品について気づいたこと、思ったことを気楽に口に出しても大丈夫なんだという安心感をできるだけ感じられるようになってから、展示室へ向かいます。出発前には、首の座っているお子さんが作品の方を向いて見られるように、保護者の方には、抱っこ紐を使用する際、前抱きをおすすめしています。展示室では、本物の作品を前にして、その大きさや絵の具の様子を目にするためか、先ほどの作品画像とは違う反応を見せる子もいます。スクリーンで村上隆《727 FATMAN LITTLE BOY》(2017年)を見て、指さしたり、手を動かしながら喜ぶ様子を見せていた1歳2ヶ月の子は、縦3メートル、横4.5メートルの巨大な実物を前に近づこうとしませんでした。その大きさや、実際に自分の目で見た時のモチーフや絵の具の様子に圧倒されたようです。その後も、その作品の近くに行くと、怖がって避ける様子が見て取れました。展示によっては、映像作品等暗い場所が怖いという子どももいます。そうした時には、そのような場所を迂回したり、違う展示室に移る等、「美術と絵本を考える会」メンバーや美術館スタッフが参加者のペースに合わせて鑑賞をサポートします。

一方、今回はいつもにも増して、気に入った作品が見つかった子もいました。例えば、マイク・ケリーの「カンドール」シリーズ(2007-09年)のある1点をとても気に入った1歳11ヶ月の子は、「いる!」と最初から繰り返し言っていました。保護者も含めて、周りの大人は、その子がその作品の中に何かを見つけて、「(〜が)いる!」と言っているのかなと思っていましたが、よくよく聞くと「いる!」は「欲しい!」という意味であることがわかり、そんなにもはっきり自分の好きな作品に対して主張する姿を見て、大人全員で驚きました。「その作品が欲しいんだね」とその子の気持ちを代弁すると、周りの大人が自分の言いたいことをとりあえず理解してくれたと思ったのか、その作品から絶対に離れようとしなかった子がようやく他の作品に移動してくれました。それでも、その後も何度もその作品に戻ろうとしていたほど、特に気に入った作品となったようです。他にも、0歳11ヶ月の子は、森村泰昌《肖像(赤II)》と《肖像(黒)》(いずれも1986年)に興味を持ち、赤い人物と黒い人物に対して、身を乗り出して見ていました。黒や赤等の色が気になるのか、大きく開けた目や口など、人物のはっきりした表情が気になるのか、保護者も我が子がどこをそれほどまでに気に入っているのか、スタッフと一緒に話しながら、日常生活では見せない子どもの様子を観察していました。最初は母と祖母で話しながらゆったりと鑑賞していた保護者も、興味津々で作品に近づこうとする子どもの様子に驚き、当初は美術館に来るのはまだ早いと思っていたけれど、こんなに作品に反応を示すものなんだ、と喜んでいました。

作品を見た時の子どもたちの想像力に驚かされることも多々あります。壁から小さな子どもの片足だけが突き出ている彫刻作品、ロバート・ゴーバー《無題》(1992年)を見た1歳11ヶ月の子は、壁の奥に子どもが隠れているのではないかと思ったのか、「あーそーぼ!」と呼び掛けていました。ただ足があるとしか思っていなかった保護者も、自然と見えていない部分を想像して呼びかける子どもの姿に目を見張っていました。

講堂へ戻った後は展示室での子どもの様子や保護者の感想等をみんなで共有し、最後に1冊、絵本を読んで終了です。「美術と絵本を考える会」メンバーが『みずくみに』(飯野和好/絵と文、小峰書店、2014年)の中で「ちーい ちーい」と鳥の鳴き声を発すると、自分でも声に出して真似をする子もいました。こうした音に対する反応以外にも、視覚や触覚を楽しんでいる子もいました。講堂の中では、参加者は様々な素材で作られたクッションに座りますが、展示室に行く前にはクッションに全く興味を持っていなかった1歳6ヶ月の子が、いろいろな作品を見て刺激を受けたのか、展示室から戻った後はいくつかの興味を持ったクッションの触り心地を確かめていました。美術館で沢山の作品を見て、絵本よみを通して様々な音や声に触れ、作品以外のものにも目を向け、美術館全体を全身で感じた時間になったのではないでしょうか。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。「ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜」は「コレクション1 80/90/00/10」展会期中に、計4日12回実施し、計54組130名もの未就学の子どもと保護者にご参加いただきました。この美術館体験をきっかけに、当館だけでなく、お近くの美術館へもお子さんと一緒に遊びに行っていただけると嬉しいです。またのご参加をお待ちしています。[S.S]

※ 「美術と絵本を考える会」

当館主催の「ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜」を実施するために結成された団体。それぞれのご専門を活かしながら、絵本の選書、絵本よみ、活動中の参加者のサポートを担当。メンバーは、内川育子(司書)、内部恵子(朗読家)、土居安子(大阪国際児童文学振興財団理事・総括専門員)、中東ゆうき(詩人)、藤井君代(司書)。

---

2023年9月6日(水) 1)10:30〜11:50 2)13:15〜14:35 3)15:00〜16:20

対象:0歳~未就学の乳幼児とその保護者

定員:各回5組10名

---