10月2日に「ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜」を開催しました。1日に3回実施し、生後6ヶ月から6歳までの子どもとその保護者、計15組36名が参加しました。

今期は、内容を一部変更して、キッズルームでの絵本よみから始め、地下1階エントランスロビー、地下2階の一部、地下3階の展示室など、美術館のいろいろな場所を探検する美術館体験の内容で実施しました。(※1)

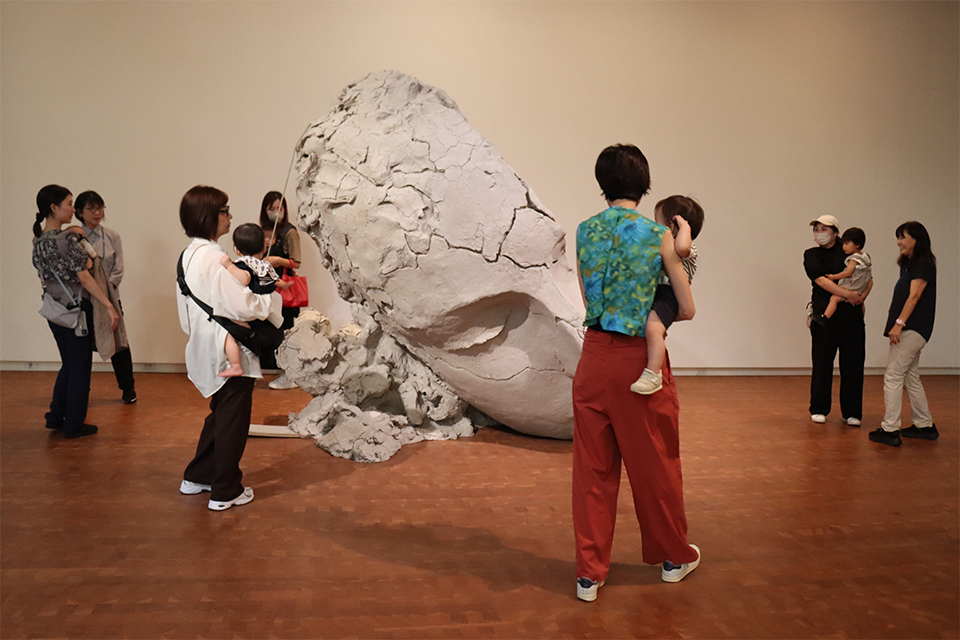

プログラムで紹介する絵本は、展覧会ごとに、作品に合わせて美術館スタッフと「美術と絵本を考える会」(※2)メンバーが相談し、決定したテーマをもとに「美術と絵本を考える会」メンバーが、10冊ほど選定します。今回は地下2階(※3)の恒久設置作品展示フロアに展示されている、マーク・マンダース《乾いた土の頭部》(2015-16年)や須田悦弘《チューリップ》(2006年)などを取り上げるため、「大きい 小さい」というテーマで絵本を選定しました。

プログラム中に3冊の絵本よみを行いますが、その都度よみ手によって紹介する絵本が異なります。この日の1冊目は、どの年齢の子も楽しめる『おおきい ちいさい』(元永定正/作、福音館書店、2011年)を選びました。1歳8ヶ月の子は、絵本に繰り返し登場する「おおきい」という言葉に合わせて、保護者がその子に大きく腕を振りかざす動作をさせると、その動きを覚えたのか、その後は「おおきい」と聞くと、自分で腕を大きく広げていました。1歳10ヶ月の子は、「おおきい」ではなく、「ちいさい」に反応し、「ちっちゃい」と声を出していました。よみ手によって選ばれている絵本は、参加者決定後に参加者の年齢などを考慮して、再度選び直すこともあります。この日の2冊目は、当初の予定通り、1回目に『きょだいな きょだいな』(長谷川摂子/作、降矢なな/絵、福音館書店、1994年)、2回目に『ちびゴリラのちびちび』(ルース・ボーンスタイン/作、いわた みみ/訳、ほるぷ出版、1978年)をよみましたが、3回目は参加者の多くが0歳児であったことから、『きょうりゅう きょうりゅう』(バイロン・バートン/作・絵、なかがわちひろ/訳、徳間書店、2000年)に変更して紹介しました。0歳、1歳の子どもたちの中には、ハイハイしたり、キッズルームの中をぐるぐると歩いたりと落ち着けない様子の子も何人かいましたが、2歳以上の子どもたちの多くは、絵本に集中して耳を傾けていました。

絵本よみの後には、これから見る作品の中から2点の作品画像をパネルに貼ったものを見せながら、簡単なトークをしました。0歳と1歳の月齢が低い子どもたちは作品画像を見て、なんらかの言葉を出すことはありませんでしたが、作品画像を見つめたり、何かおしゃべりしたそうに「あー」や「うー」と声を上げる子もいました。「おおきい」に合わせて腕を大きく広げていた1歳8ヶ月の子は、《チューリップ》の画像を見て、両手で花が開いている様子をジェスチャーしていました。保護者からは、「置いてあるのか、浮かんでいるのか、わからない」という声や、作品の表面に生花のような艶感がなくマットな表面であることから「造花みたい」という意見が聞かれました。次の《乾いた土の頭部》の画像では、2歳5ヶ月の子は眉をひそめて「なんだこれ」と発言しました。何を見てその発言が出てきたのかわかりませんが、見たこともないものに出会った時の「なんだこれ」など、何かしら驚きを表す言葉だったのかもしれません。

館内散策では、初めに地下1階のレストラン前のデッキから、ジョアン・ミロ《無垢の笑い》(1969年)を全員で見ました。ベビーカーに乗っていた0歳10ヶ月の子は、目の前に広がる巨大な陶壁画をじっくりと見ていました。この子は、地下2階に下りた際にも首を持ち上げて、再度この作品を見つめていました。この子は、他の参加者よりも一点の作品を見ている時間が長かったのですが、特にこの作品を何度も時間をかけて見ている様子を見た保護者は「この作品が好きみたい」と美術館スタッフに話してくれました。

地下2階では、参加者によって作品を見るペースが違うことがわかる場面が多くありました。3歳の子は、作品1点1点に時間をかけて見ていました。自分から言葉で表現することは少ないものの、高松次郎《影》(1977年)やジャデ・ファドジュティミ《疑惑の領域を見渡す》(2021年)など、気になる作品を指差したり、保護者や「美術と絵本を考える会」メンバーからの声がけに、うなづいている様子が見られました。キッズルームで「なんだこれ」と言った2歳5ヶ月の子は、遠くから《影》を見つけると、またもや「なんだこれ」と言って足早に近づいていきました。作品に到着するとすぐに、今度は次の作品へと移動し、自分のペースでどんどん作品を見ていっていました。

地下3階の「梅津庸一 クリスタルパレス」展(6月4日~10月6日開催、以下、梅津展)では、2歳3ヶ月の子が会場内をキョロキョロと見渡し、展示室が変わるたびに「なにこれ」と発言し、空間や作品の変化に反応していました。1歳5ヶ月の子は、サイズや色、形状を少しずつ変えた陶芸作品である、たくさんの《花粉濾し器》(2019-2024年)が並んでいる空間が気になるようで、次の展示室に移動しても、再び本作品が並ぶ展示室に戻っていました。今回の参加者の中には、8月25日(日)に開催された「こどもまんなか NMAO ファミリー☆デー!」(※4)に来場し、梅津展を見るのは2回目という参加者が数組いました。0歳6ヶ月の保護者は、前回よりも子どもが作品をよく見ていると、1ヶ月ほどでも子どもの成長が見られたことを美術館スタッフに話す保護者もいました。同じく再来場した0歳10ヶ月の子もすでに見たことのある作品にもかかわらず、飽きてぐずる様子もなく作品を見ていました。その中でも、特に《智・感・情・A》(2012-14年)が気になったようで、保護者が他の作品に移動しようとすると、乗っていたベビーカーから身を乗り出して、自分が気になる作品から視線をそらそうとしない様子も見られました。

館内散策を終え、ふりかえりとして、保護者に子どもたちの様子を聞いた後に3冊目の絵本よみをして(※5)、プログラムは終了しました。今回、いずれの回も参加した子どもの年齢が低いこともあり、言葉による子どもたちの感想や反応は少なかったですが、目線や表情、身振り手振りなどで気になったことを保護者やスタッフに伝えようとしてくれる子が多くいました。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。またのご来館お待ちしています。 [F.A]

※1 通常は、講堂での絵本よみ、スクリーンに作品画像を投影しての美術館スタッフと参加者の対話によるスライドトーク、地下2階で開催するコレクション展の自由鑑賞の後、講堂に戻り、ふりかえりと絵本よみを行います。今回同様に内容を変更した際のプログラムの流れについては、こちらをご参照ください。

※2 「美術と絵本を考える会」

当館主催の「ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜」を実施するために結成された団体。それぞれのご専門を活かしながら、絵本の選書、絵本よみ、活動中の参加者のサポートを担当。メンバーは、内川育子(司書)、内部恵子(朗読家)、土居安子(大阪国際児童文学振興財団理事・総括専門員)、中東ゆうき(詩人)、藤井君代(司書)。

※3 地下2階コレクション展は、展示室内整備・修繕のため、開催していませんが、地下2階展示室の一部では、近年の収蔵作品と恒久設置作品を6月4日から10月6日まで展示しています。

※4 「こどもまんなか NMAO ファミリー☆デー!」についてはこちらから

※5 1回目と3回目は『ちびゴリラのちびちび』、2回目は『きょだいな きょだいな』を絵本よみしました。

---

2024年10月2日(水) 1)10:30〜11:50 2)13:15〜14:35 3)15:00〜16:20

対象:0歳~未就学の乳幼児とその保護者 定員:各回5組10名

---