7月29日に、地下3階で開催されている「ホーム・スイート・ホーム」展の出品作家である潘逸舟さんを講師としてお迎えし、ワークショップ「ことばを縫う / Sewing the words」を開催しました。今回のワークショップでは、小学3年生から高校3年生までの外国にルーツをもつ子ども、日本にルーツをもつ子どもを対象とし、外国にルーツを持つ3名と日本にルーツを持つ4名の計7名にご参加いただきました。

講師の潘さんは、1987年に中国・上海で生まれ、幼少期に青森に移住し、現在は東京を拠点に活動しています。様々な表現方法を用いながらもその作品の多くは一貫して、中国で生まれ日本で育ったというアイデンティティが関係しています。今回のワークショップでは、こうした潘さんの作品に触れ、ルーツやアイデンティティと密接に関わる言葉や言葉以外の身近な音を様々に感じながら、あらためて参加者が自身の言葉や音に出会うことを目的に開催しました。

プログラムは、潘さんの自己紹介からスタートしました。講堂に集まった参加者は一様にかなり緊張気味で、潘さんの「私は何をしている人だと思う?」「芸術家と話したことがある?」という問いかけに、頷くまたは首を振るという反応が精一杯の様子でした。潘さんは、その様子を見ながら、自身のルーツとともに芸術家になった理由を優しく話し始めました。青森に住んでいた子どもの頃の写真を見せながら、小さい頃から絵を描くのが好きで中学生になるとレオナルド・ダ・ヴィンチ《モナ・リザ》(1503-06年、ルーヴル美術館蔵)を油絵で模写したり、自画像を描いたりしていたことを話しました。地元・青森の国際芸術センター青森でのマリーナ・アブラモヴィッチのトークで同作家の作品と出会い「何だこれ!?」と思ったこと、そこからパフォーマンス作品など自身の身体を用いた表現に興味を持ったことに触れながら、自身の初期の映像作品等を数点紹介しました。中でも、潘さん自身が警備員に扮して、次々と押し寄せてくる波を止め続けるようとするパフォーマンス映像《A dreaming about stopping the waves》(2017年)では、コンサート会場で警備員のアルバイトをしていた自身の経験からこの作品が生まれていることを話しました。この作品が生まれたきっかけについて触れながら、芸術家は考えている時間が長く、生活するためには作品を作る以外の仕事もしなければならないという芸術家の現実と潘さんの作品の多くは自身が日常で感じていることをきっかけに生まれていることを話し、冒頭の「芸術家とはどんな人か、私(潘さん)とはどんな人か」という問いかけに自問自答するかのように、丁寧に参加者に伝えていました。

潘さんのルーツと作品の紹介を受けて、「ホーム・スイート・ホーム」展では潘さんの作品を中心に鑑賞しました。約11分の映像作品である《家ではない場所で豆腐を作る》(2023年)では、子どもたち全員がヘッドフォンを耳に、最初から最後まで熱心に鑑賞していました。当初は潘さんと参加者が一緒に展示室を回る予定にしていましたが、参加者の緊張がほぐれないことから、潘さんと美術館スタッフが相談し、この展示エリア以降から、参加者それぞれのペースで作品を鑑賞することにしました。この時点では、参加者と潘さん、参加者同士が言葉を交わすことはほとんどありませんでした。

受付時の様子を見て、来日してまもない参加者も多く不安そうにしていたことから、保護者には活動に付き添っていただくことにしましたが、参加者が保護者から離れず、参加者同士、参加者と潘さんとの関係づくりが難しくなっていることから、潘さんと美術館スタッフが相談し、講堂に戻ってからは子どもたちと潘さんだけでワークショップを進めることにしました。子どもたちに持参してもらった辞書に触れながら、制作前の導入として「自分の大事な声、大事な言葉、好きな音、好きな音楽はある?この辞書に自分の大切な声や音を入れて作品を作りたい」と潘さんが今日やりたいことを伝えるも、子どもたちに潘さんの言ったことが伝わっているのか伝わってないのか見た目にはわからなかったので、潘さんは子どもたちと対話をしながら寄り添う方向へと大きく転換していきました。

まず、潘さんは「A4サイズの白紙に好きな音を書いてほしい」と提案しました。「好きな音」と言われても子どもたちがピンとこない様子でいると質問をやめ、潘さんはその紙を破り始めました。破ることによって生まれる紙の音をヒントにして、みんなで紙を破ることで音楽を作ってみようと呼びかけました。ただし、紙を破る時には、他の人とは違う音を出すように心がけてほしいと子どもたちに話しかけ、それぞれが紙を破り、お互いが出す紙を破る音に耳を澄ませました。一端手を止め、潘さんが「私が合図したら紙を破って音を出してみて」と話しかけ、まるで指揮者のような手振りで子どもたちに合図を送り、子どもたちはその合図にあわせて、他の人とは異なる音を出そうと意識しながら紙を破っていました。2回目は、その音を録音してみんなで聴いてみました。その頃になると少しずつ緊張もほぐれ、「どうしたら音楽になるかな?タイトルを付けたら音楽になるかな?」という潘さんの質問に対して、返答はしないものの子どもたちは今まで質問を投げかけられた時との様子とは違い、何やら考えていました。

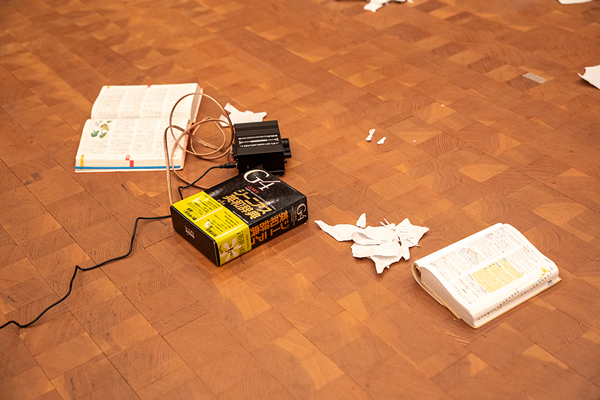

紙を破って体も気持ちもほぐれてきたところで、今度は講堂の中を自由に歩き回りながら音を出して、録音しました。子どもたちは、潘さんの動きに目を向けつつ、それぞれ、身の回りのものでどんな音を出すことができるのか探した後、スタッフも含め、会場にいた全員で、5分間自由に動き、考えながら音を出していきました。鉛筆でガラスのコップを鳴らす、椅子をがたがたさせる、辞書のケースを太鼓の様に叩く等、それぞれに音を出し、最後には潘さんは講堂の照明を落とし、より音に集中できる環境を作りました。録音した音をみんなで聴き、潘さんは「もっと繊細なものを作りたい。普段、聞こえないぐらいの小さな音。どうしたら音楽になるかな…。音の種類をそろえよう」と子どもたちに提案しました。

体を動かしたことにより、すっかり子どもたちの気持ちも解放されてきたところで、先ほどの紙を破る音を使って会話をしてみることを潘さんが提案しました。「1人1枚A4コピー紙を使う」「紙を破っている音を聴いて、その人が何を話そうとしているのか想像する」「紙を破る人は話し終わったと思ったら紙を床に置く」というルールを決めて、紙を破る音による会話をスタートしました。まずは潘さんが紙を破り、ニコッと微笑んで1人の子どもにアイコンタクトを送り、その子どもが紙を破って応えました。すると、潘さんは「何てしゃべっていたかわかった?お腹すいたって言った」と言うと、子どもたちは「全然、わからなかった!」と大盛り上がり。すかさず潘さんが「辞書は紙でできているんだけど、みんなが紙でしゃべっている作品を作りたい。いいアイデアはある?」と子どもたちに尋ねました。「2人1組で会話をする」「話した人がその内容を紙に記録する」という新たなルールを設定し、今度は子どもたちがペアになって会話をスタートさせました(1組は潘さんと子どものペア)。紙でのおしゃべりを終え、どんなことを伝えようとしたのかその内容を共有するも、紙でのおしゃべりではなかなか内容が伝わらず、かみ合わない会話に笑いが起きました。続けて、子どもたちにアイデアを求めながら、「1人10回話す」「会話する2人はお互いに背を向ける」をルールに加え、潘さんからの何を話すか事前に考えてからスタートしてほしいという声掛けで、再度、紙の音による会話が始まりました。子どもたちは、紙で音を出す前にじっと考え一呼吸置いてから、紙で音を出していきます。紙を破るという動作だけでなく、紙を筒状にして床をとんとんと叩いたり、紙を折りこすり合わせたり、ぐちゃぐちゃに丸めたりと話したい内容と合うように1枚の紙から多彩な音を生み出していきます。この紙での会話を重ねることにより、少しずつ子どもたちから自発的にアイデアがもたらされ、誰かに何かを伝えようとするその気持ちが影響してか、子ども同士がお互いに興味を持ち始めました。

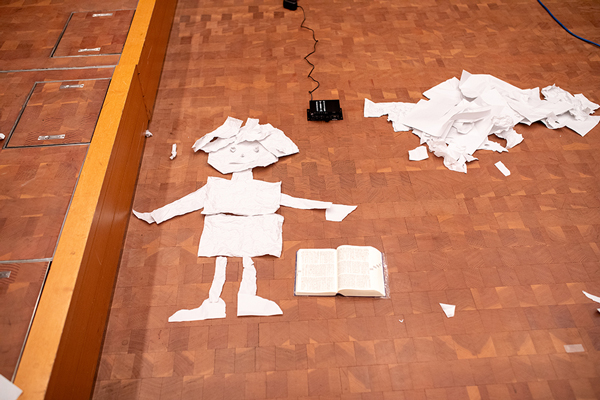

紙による会話が終わると、子どもたちの周りには破った紙が散乱していました。潘さんの声掛けで紙や音を出すために使った道具を片付けていると、いつの間にかそれらの紙を広げて破られた紙を元に戻すパズルが始まっていました。この頃には、潘さんの周りに自然と子どもたちが集まるようになっていました。たくさんの破られた白紙をパズルのように元の形に戻す作業に苦戦しながらも、楽しそうなその姿はまるでバラバラになった自分の言葉、音を集めているように見えました。パズルが難しかったのか、ある子どもが思いついたようにそれらの紙を床に並べ、何かの形を作り始めました。破られた紙の形を生かしながら現れたのはライオンでした。ワークショップ開始時には全く見ず知らずの場所に来て緊張しきっていた子どもたちが次々と自分を現し、何かを生み出そうとしていました。潘さんが、その様子を見て「紙をつなげてみんなで何か作ろう」と声を掛けると、子どもたちは誰に指示されることもなく会話したペアでその制作作業を始めました。しばらくすると、講堂の床には破った白紙によって、人、猫、ハート、カエル、ネズミが出現し、子どもたちはみんな嬉しそうにお互いに作ったものを紹介し合っていました。続いて、子どもたちは潘さんに促され持ってきた辞書を使い始めました。現れた形を示す単語をそれぞれ自分の辞書で引き、その単語が載っているページを開いて、現れた形のそばに置いていきます。子どもたちと一緒に組み立てた小型のスピーカーを空の辞書ケースに入れて、辞書の近くに置いていくと、中からは先ほど録音した紙による会話の音が流れてきました。潘さんと子どもたちによるインスタレーション作品が生まれたその瞬間、最初の緊張が嘘のように子どもたちは笑顔を浮かべていました。参加者からワークショップの感想を聞き終えたところで、保護者の方々にも今日生まれた作品を楽しんでいただきました。作品を前に、保護者にはおそらく紙の残骸にしか見えなかったかもしれず、ここで一体何が起こったんだろう?これはなんだろう?と戸惑いの表情を見せる保護者の様子に躊躇することなく、子どもたちはこの4時間にわたる出来事と作品について、とても充実した顔つきで話していました。

今回のワークショップは、決して予定調和なものではなく、時々に変化する子どもたちの表情や反応を観察する潘さんの繊細で鋭いまなざしから生まれたものでした。紙を破るという行為による会話は、ルーツの異なる者同士のかみ合わない会話を連想させますが、最後のプロセスで子どもたちは自然にその破った紙をつなぎ合わせていきました。紙の痕跡を言葉だとするならば、それぞれの言葉の痕跡をつなぎ合わせた作品は、ルーツが異なる者同士がかみ合わないままではなく、今いるこの場所で新しい何かを一緒に生み出すことができる、そんな可能性を示してくれているようでした。

当館にとって、初めて、外国にルーツをもつ子どもを対象としたプログラムを開催し、「やさしい日本語」(※)を使って進める予定にしていましたが、当然、来日歴、日本語習得歴の差から予想以上に言葉の問題は大きく立ちはだかりました。その反省点も踏まえつつ、潘さんが静かに優しくお互いの言葉に興味を持ち、耳を傾けていける場を作り出してくださったように、これからもルーツが違えどもお互いの話を聞けるような場を準備していきたいと思いました。

長時間のワークショップにご参加いただいたみなさん、講師の潘さん、ありがとうございました! [K.Y]

※「やさしい日本語」とは、主に外国人の方向けに、わかりやすい言葉や表現に言い換えた日本語のことです。詳細はこちらから

---

2023年7月29日(土)13:00〜17:00

対象:小学3年生から高校3年生までの外国にルーツを持つ人、または日本にルーツを持つ人 定員:10名

---