7月25日に大阪府教育センターの夏季研修会を開催し、大阪府内の小・中学校(義務教育学校を含む)、支援学校の図工、美術、工芸担当教員29名が来館されました。

この研修は、大阪府教育センターからの依頼を受けて、例年、夏休み期間に開催しています。(※1)美術館における鑑賞学習を体験し、美術館と連携した鑑賞学習の充実の図り方を学ぶという目的に合わせて、講義と演習を軸に実施しています。

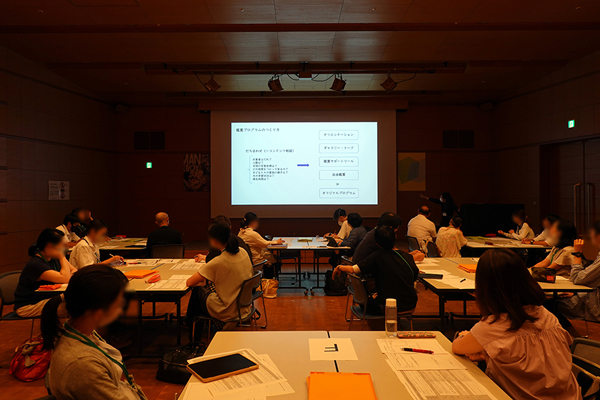

午前中の講義では、美術館スタッフが鑑賞学習を進めるための美術館との連携についてレクチャーし、学習目標や子どもたちの実態、利用形態に応じて、鑑賞プログラムを組み立てていくポイントをお伝えしました。

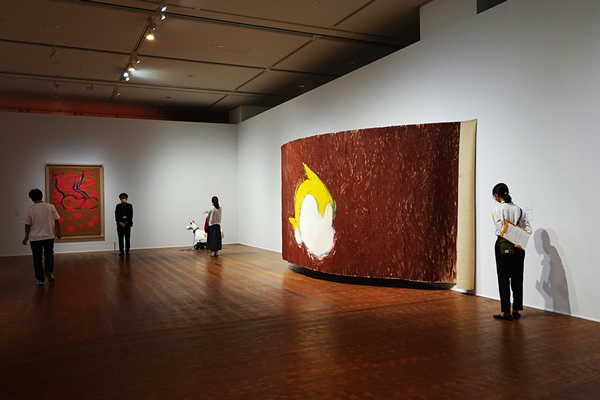

その後は、地下2階で開催している「コレクション1 80/90/00/10」展(以下、コレクション展)を鑑賞し、大阪府教育センターが準備した2枚のワークシートに取り組みました。1枚目は「紹介します、MY BEST!」という、コレクション展の中から「自分の中の一番だ!」と思った作品を選び、作品の簡単なスケッチ、作品を選んだ理由などを記入するワークシートです。2枚目は、コレクション展を鑑賞した上で、美術館と連携した美術館での授業や、学校での授業を考える「鑑賞授業プラン」です。授業プランは、先生が鑑賞授業をする児童・生徒の学年を想定し、学習指導要領も踏まえた上でコレクション展の鑑賞を通して子どもたちの引き出したい、伸ばしたい資質、能力を考えて、検討します。この2種類のワークシートを通して、まずは、先生自身が作品に向き合い、次に、自身の児童・生徒を対象とした時に、どのようなことができるのかを考える時間としました。

午後の最初の時間は、大阪府教育センターのご担当者による、学習指導要領における図画工作科、美術科、芸術科(美術)の各学年の目標および内容と、子どもの資質・能力を育成するための鑑賞学習プランについてのレクチャーでした。

その後、校種別に3~4人のグループに分かれて、グループごとに再度、展示室を回り、自己紹介とともに、午前中に各自が選んだ作品を紹介し合いました。同じ展覧会を見ていても、選んだ作品はそれぞれ違い、またなぜその作品を一番にしたのかも一人ひとり違うことから、発表者の話を興味深そうに聞いている様子が多く見られました。共有を一通り終えて、それぞれが考えた授業プランを突き合わせながら、どのようなプランとしてまとめていくかを検討しました。中学校グループでは、学習指導要領を踏まえ、鑑賞の活動を通して伸ばしたい子どもたちの資質、能力を「作者の心情を理解すること」に設定し、現代美術をテーマとした学校での事前授業、美術館での活動、事後学習までの一連の授業プランについて意見が交わされていました。支援学校グループでは、これまで当館に来館した支援学校の児童生徒数や活動内容なども参考にしながら、自分たちの児童・生徒が来館するならどんな活動ができそうか、したいのかを話し合っていました。『Social Story はじめて美術館にいきます。』(※2)を紹介すると、事前学習でこの冊子を活用しようという案も出てきました。支援学校の先生の多くが、子どもたちを美術館に連れてくることは難しいと感じているようでしたが、美術館スタッフとそれぞれの学校の実態(引率人数、児童生徒の状況など)について熱心に話し合う姿からは、子どもたちを美術館に連れて来たいという強い思いが見え、とても嬉しく、心強く思いました。

最後に、グループの代表者が紙にまとめた授業プランを書画カメラでスクリーンに映して発表し、全体で共有しました。ある小学校グループでは、対象学年を低学年に設定し、美術館で柳幸典《ワンダリング・ポジション-モノモリウム・ミニマム1》(1995年)を鑑賞した後に、蟻の動きが赤線になっていた、その線の動きを思い出しながら、学校で別の生き物の動きを観察し、その動きを線にしてみる行為に挑戦するなど、図画工作科と生活科の教科横断的な授業プランが提案されました。他の小学校グループでは、小学4年生を対象とし、事前授業では「つるつる」などのオノマトペを聞いて感じたことを粘土で表現するワークをした後に、美術館では、当館の鑑賞サポートツール『アクティヴィティ・ブック』(※3)のアクティヴィティ「06 オノマトペ・マッチング」に記載されているオノマトペに合う作品を見つけたり、自分が見つけたお気に入り作品にオノマトペをつけたりする鑑賞プランが発表されました。

今回の研修で、先生ご自身がどのような作品に興味を持つかを知り、他の人の作品に対する感じ方や考え方を聞く楽しさを実感することを通して、子どもたちの美術館での様子を想像しているようでした。また、同じ校種の先生同士で、個々が考えた授業プランを共有し、話し合いながらさらに1つのプランを練り上げる中で、美術館と連携した鑑賞学習についての意識を深めることができたのではないかと思います。今回の研修で発表されたプランをそれぞれの現場に合わせて、ぜひ実践していただけたら嬉しいです。

ご参加の先生方、お忙しい中ご来館ありがとうございました。次回は、子どもたちとのご来館をお待ちしております。[F.A]

※1 昨年の様子はこちらから

※2 『Social Story はじめて美術館にいきます。』は、発達障害の方をはじめ、美術館にはじめて訪問する方、利用することに不安を感じる方などが、どなたでも美術館を楽しみながら過ごすことができるよう、わかりやすく説明した冊子です。詳細についてはこちらから

※3 『アクティヴィティ・ブック』に関する詳細はこちらから