7月19日に「ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜」を開催しました。1日に3回実施し、生後8ヶ月から5歳10ヶ月までの子どもとその保護者、計15組31名にご参加いただきました。

このプログラムは、当日紹介する作品の入口となるような絵本を楽しむことからスタートします。絵本は、美術館スタッフが作品に合わせて決定したテーマをうけて、「美術と絵本を考える会」(※)メンバーが選定しています。今回の「コレクション1 80/90/00/10」展では「(色々な)人」をテーマに、まず候補として50冊近い絵本を挙げてくださいました。しかし、打ち合わせで作品を実見してから事前に選んだ絵本を見てみると、あまりしっくりこないこともあります。今回も、ご協力いただいている大阪国際児童文学振興財団で候補の絵本を確認したところ、今回の作品鑑賞の導入としてもう少し適切な絵本があるのではないかということになり、大阪府立中央図書館内に併設されている、国際児童文学館で改めて絵本を選び直しました。美術館スタッフも一緒に検討した結果、13冊の絵本が決まりました。そのうち、プログラムでは各回3冊を選んで絵本よみします。

この日は、講堂から展示室に行く前に『おならはえらい』(まど・みちお/詩、スズキコージ/絵、童心社、1990年)と『海の夏』(伊藤秀男/作、ほるぷ出版、1991年)2冊を、展示室から講堂に戻ってきた後に『ぼくのおじいちゃんのかお』(天野祐吉/文、沼田早苗/写真、福音館書店、1992年)1冊を絵本よみしました。『おならはえらい』は、4編の短い詩が載った絵本で、「美術と絵本を考える会」メンバーが「はっくしょん」と少し大袈裟にコミカルに読むと、ニコニコする子や笑い声をあげる子もいました。『海の夏』は、エネルギッシュなタッチで描かれた絵本です。ページがめくられ、次々に現れる力強い絵をじっと見つめている様子も見られました。

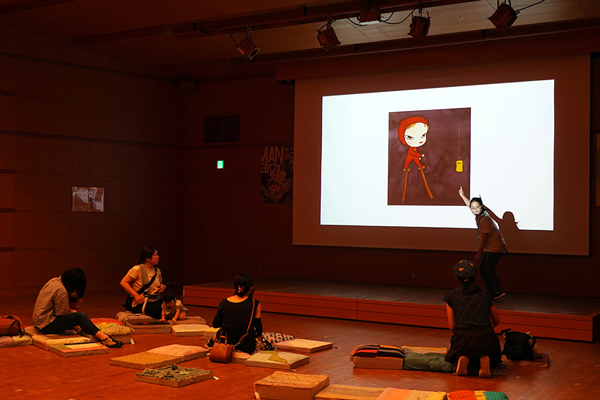

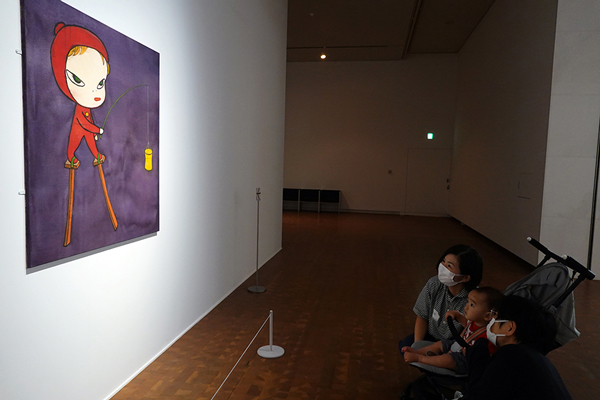

その後に続く、スライドトークでは、奈良美智《長い長い長い夜》(1995年)、西山美なコ《『Looking at you』より ローズ》(1997年)、はまぐちさくらこ《きいろいにおいがやってくる》(2009年)、エルヴィン・ヴルム《無題》(2008年)の4作品を見ました。1回目と3回目は、美術館スタッフから「何が見える?」「どんなふうに感じる?」などの問いかけに子どもたちからさまざまな発言がありました。奈良作品では「お顔が大きい」「魚釣り」、西山作品では「金色のフレーム」「髪の毛も金色」「バラと葉っぱ」、はまぐち作品では「お顔が見える」など、作品を見て発見したこと、自分が思ったことを次々にお話ししてくれました。2回目は0歳児が多かったため、美術館スタッフからの問いかけに対しては、当然発言はありませんが、映し出される画像によって見つめる様子に違いがあったり、そばにいる保護者に画像を指差して何か伝えようとしている様子が見られました。また、このプログラムは保護者も対象としていますので、保護者にも気づいたことや考えたことを積極的にお話ししてもらっています。最初は少し緊張気味でも、絵本よみやスライドトークでの子どもたちの素直な発言を聞いているうちにリラックスするようで、保護者からも多くの発言がありました。展示室での過ごし方について簡単に説明し、参加者の準備が整い次第、地下2階の展示室に出発します。

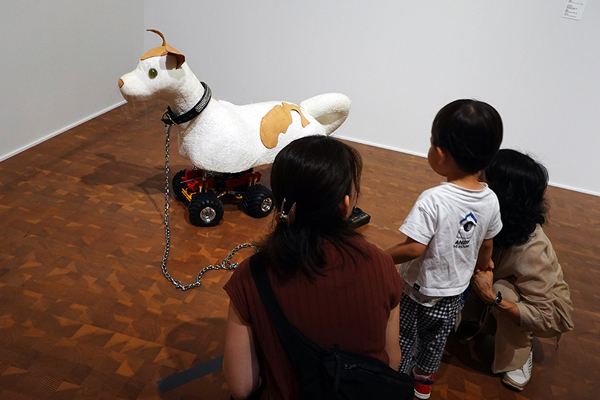

展示室では、「美術と絵本を考える会」メンバーと美術館スタッフが付き添いながら、参加者がそれぞれのペースで作品を見ていきます。どんどん展示室を進んで行く子もいれば、作品1点1点をゆっくり見ていく子もいます。発話する子であれば、作品を見て、見えたこと、思ったことを次々と話してくれます。4歳の子は、スライドトークで見たヴルム作品の前で「顔がない」と繰り返し発言し、人のような姿をしているのに、顔となる部分が見当たらないことを不思議そうに見つめていました。ベビーカーに乗った赤ちゃんも、ある子は色がはっきりしている作品の前で声をあげたり、ある子は乗り物の形をした作品の前に来ると手を伸ばしたりと、それぞれ反応が違います。子どもの中には作品よりもエスカレーターなどの作品ではない、館内で目にするものに興味をもつ子もいます。そうした時でも「美術と絵本を考える会」メンバーや美術館スタッフが子どもに危険がないように見守りつつ、その子が展示室に行きたいと思えるタイミングで一緒に展示室に向かいます。最初はなかなか作品に目を向けられなかった子も、展示室を進んでいくうちに徐々に作品をじっと見つめることが増えていきました。

30分くらい展示室で鑑賞した後に講堂に戻ります。参加者の中にはすべての作品を見終わるのが、他の参加者よりも幾分早くなってしまう時もあります。そうした場合は、スタッフが付き添って早めに講堂に戻り絵本を読んだり、地下1階に展示されている彫刻作品や美術館の建物模型を見たりしながら、時間を過ごします。5歳10ヶ月の子は、「美術と絵本を考える会」メンバーとのおしゃべりが気に入ったようで、早めに講堂に戻ってきてからも、絵本を読んでもらうよりおしゃべりを楽しんでいました。

振り返りでは、発話の始まっている子どもたちには展示室で見たものについて、発話の始まっていない子どもたちの保護者には子どもたちの展示室での様子について話してもらいます。0歳9ヶ月の子の保護者は、中原浩大《ラジコン4》(1990-91年)を見ている時の子どもの表情の微妙な変化に気が付いたそうで、作品上部の犬の部分を見ている時の目は優しく、下部のラジコンの部分を見ている時は「変だぞ!」と思っているような表情をしていたとお話しされていました。

最後は『ぼくのおじいちゃんのかお』の絵本よみです。ページをめくるごとに現れる表情豊かなおじいちゃんの写真と、「ぼく」のユーモラスな言葉に惹きつけられる絵本で、子どもだけでなく、保護者も見入っている様子でした。絵本よみが終わると、美術館スタッフから参加者にブックリストをお配りします。このブックリストには、「美術と絵本を考える会」メンバーが選んでくださったおすすめの絵本が紹介されているので、子どもにどんな絵本を読んだらよいか、日頃悩んでいらっしゃる保護者の方々にご好評いただいています。

プログラム終了後は、プログラムのさらなる改善のために、保護者の方々にアンケートをお願いしています。保護者がアンケートを記入している間は、「美術と絵本を考える会」メンバーがマンツーマンで子どもたちに絵本を読んだり、動き回る子どもたちに危険がないように見守ります。1歳4ヶ月の子は、ブックリストに掲載されている作品画像を見て、「これ(見た)!」と指差していました。その子が展示室で見た作品をしっかりと記憶していることが垣間見えるワンシーンでした。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。またのご来館お待ちしています。 [F.A]

※「美術と絵本を考える会」

当館主催の「ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜」を実施するために結成された団体。それぞれのご専門を活かしながら、絵本の選書、絵本よみ、活動中の参加者のサポートを担当。メンバーは、内川育子(司書)、内部恵子(朗読家)、土居安子(大阪国際児童文学振興財団理事・総括専門員)、中東ゆうき(詩人)、藤井君代(司書)。

---

2023年7月19日(水) 1)10:30〜11:50 2)13:15〜14:35 3)15:00〜16:20

対象:0歳~未就学の乳幼児とその保護者 定員:各回5組10名

---