5月17日に「ちっちゃなこどもびじゅつあー 〜絵本もいっしょに〜」を開催しました。地下2階で開催している「コレクション2 特集展示:メル・ボックナー」の会期中最終回となる今回は、1日3回実施し、計14組34名にご参加いただきました。なお、本プログラムは当会期中に計6日間18回実施し、合計81組186名の未就学のお子さんと保護者がご参加くださいました。

当日は、1回目と2回目の「美術と絵本を考える会」のメンバーによる絵本よみと展示室での作品鑑賞に加えて、3回目には大阪府「こめっこ」プロジェクトのご協力のもと、子どもの手話の力を育む「こめっこ」による手話での絵本よみ、作品鑑賞を行いました。(※1)今回は、その回(以下、こめっこ回)について、プログラムの流れや参加者の様子、また、こめっこのそれぞれのスタッフの関わり方をお伝えできるようにレポートしていきます。(※2)

参加者は、受付が済んだら、会場となる講堂で絵本をよみながらプログラム開始を待ちます。予定よりも開始時間が遅れてしまうことがあっても、こめっこスタッフや「絵本と美術を考える会」メンバーが参加者に付き添ってくださっていたので、みなさん落ち着いた様子で過ごしていました。

こめっこ回では、スタッフの自己紹介後、絵本よみの前にこめっこのろうスタッフが参加者の「おなまえよび」をします。「きょうはだれがきてるかな?」という歌に乗せた呼びかけの後に、参加している子どもたち一人ひとりの名前を手話で呼びかけます。自分の名前が呼ばれたことに不思議そうな顔をする子もいれば、恥ずかしそうにする子、ニコニコと笑う子がいたりと、子どもたちの反応はさまざまです。こめっこと参加者の間にコミュニケーションを生む「おなまえよび」は、参加者の緊張をほぐし、場の雰囲気を穏やかにします。

次にこめっこのろうスタッフによる手話での絵本よみです。この日は、『1はゴリラ かずのほん』アンソニー・ブラウン/作、さくまゆみこ/訳、岩波書店、2013年)と、『ひょっこり ひとつ』(佐々木マキ/作、福音館書店、2016年)の2冊をよみました。こめっこの聴スタッフが日本語の音声通訳をするので、きこえるお子さんと保護者も楽しむことができます。今回のこめっこ回に参加した5組は、3組がきこえない、きこえにくい子ども、2組はきこえる子どもでした。どの子も、絵本だけではなく、こめっこのろうスタッフの手の動きを目で追っている様子があり、手話での絵本よみを楽しんでいるようでした。

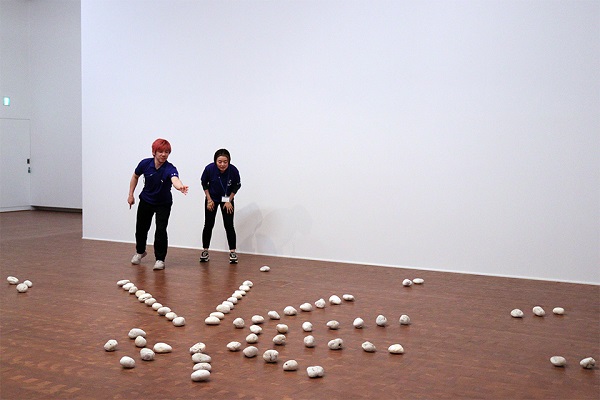

展示室で作品を見る前の準備運動として行うスライドトークでは、メル・ボックナー《セオリー・オブ・スカルプチャー(カウンティング)》(1969-72年)の画像を講堂のスクリーンに映し、これからどんな作品を見るのか、美術館スタッフが簡単な対話形式でお話しします。作品の画像を見て気が付いたこととして、保護者から「(石が)仕分けされている」「まっすぐ(に並んでいる)」といった発言がありました。こうした参加者や美術館スタッフが話したことは、大阪府派遣手話通訳士が手話通訳するので、参加者はもちろん、こめっこのろうスタッフとも共有することができます。作品の画像をいくつか見た後、美術館スタッフから今回の作品に共通するテーマは何かと問いを投げかけると、きこえない3歳の子どもの保護者が「数」という手話を示しながら、トークの間に子どもがこの手話をしていたと答えてくださいました。この親子は普段からこめっこの活動に参加しているそうで、大好きなこめっこのろうスタッフのそばに子どもから歩み寄っていく様子もありました。

展示室での過ごし方も、こめっこのろうスタッフが手話で一つひとつ丁寧に子どもたちに伝え、準備が整い次第、地下2階の展示室に向かいます。

今日のこめっこ回では、展示室到着後間もなくして《セオリー・オブ・スカルプチャー(三角と四角の数)》(1972年)の前で、鑑賞の終わりに《セオリー・オブ・スカルプチャー(10への十)》(1972年)の前でトークが繰り広げられました。トークは、こめっこのろうスタッフ2名が床に並べられている石の数を数えたり、石の並べ方について、会話していくことを軸にしつつ、トークの合間に参加者に作品を見ること、考えることを促すような問いかけが散りばめられています(その側では、常に、こめっこの聴スタッフによる日本語の音声通訳が入ります)。その投げかけによるものなのか、トークの後は参加者同士で会話が増え、あらためて作品を見直すことで、鑑賞がより深まっていくようです。最後のトーク後には、もっと作品を見続けたい参加者が名残惜しそうに展示室を後にしている様子もありました。この軽快でわかりやすいトークは、一般の来館者の興味も引き付け、参加者に交じってトークに聞き入っている方々もいました。また、プログラムについて質問を受けた美術館スタッフがプログラム内容について説明すると、「素晴らしい」と感心される方もいらっしゃったとのことです。

こめっこスタッフは、きこえる、きこえない関係なく、すべての参加者に話しかけるので、参加者全員が手話に触れることができます。自由に鑑賞していると、どうしても作品を触ろうと近づきすぎてしまう子どももいますが、そういう時も、こめっこスタッフは手話で「作品を触ることはできないよ」と優しく説明します。きこえる子どもが参加している場合には、例えば、今回、きこえない1歳の子の同伴として参加したきこえる小学3年生の兄弟は、一人はこめっこスタッフとまわっていた保護者と一緒にゆっくりと作品を鑑賞し、もう一人は数が好きで、すべての作品を見たいと「絵本と美術を考える会」メンバーと積極的に展示室をまわっていました。このように、どの子どもたちにとってもとても大切な言葉の情報保障はされながら、時間は短いものの、展示室での鑑賞は終始、和やかに進んでいきました。

展示室から講堂に戻ってきたら、手話も含めて、発話のはじまっている子どもたちには、展示室で見たものについて、発話の始まっていない子どもたちの保護者には子どもたちの展示室での様子について聞き、活動を簡単に振り返ります。プログラムの最後には「おかたづけぱんぱん」という手話表現あそびをします。子どもたちはこめっこのろうスタッフの手の動きをじっと見つめ、保護者は手話を真似て手を動かしたり、リズムに合わせて子どもを軽く揺らしたりしていました。

プログラム終了後、保護者にアンケートを記入していただいている間、こめっこスタッフと「絵本と美術を考える会」メンバーが子どもたちに付き添います。よんでもらう絵本にくぎ付けになっていたり、講堂を歩きまわったり、手話を見てニコニコとしていたりと、子どもたちは思い思いに過ごしていました。多くの保護者に楽しかったとおっしゃっていただき、子どもたちが笑顔で帰っていく様子にスタッフも笑顔で見送りました。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

次回のこめっこ回は、 7月26日に開催予定です。(※3)きこえない、きこえにくいお子さんはもちろん、きこえるお子さんのご参加も大歓迎です。みなさんのご参加をお待ちしています。[F.A]

※1 子どもの手話を育む「こめっこ」は、0歳~未就学児のろう・難聴児を中心に、遊びを通して手話を獲得・習得できるように支援活動を行っているNPO法人です。詳細はこちらから

※2 こめっこ回の紹介動画は国立国際美術館YouTubeチャンネルから

※3 今後の開催日時はこちらから

---

2023年5月17日(水) 1)10:30〜11:50 2)13:00〜14:20 3)15:30〜16:45(手話での絵本よみ)

対象:0歳~未就学の乳幼児とその保護者

定員:各回5組10名

---