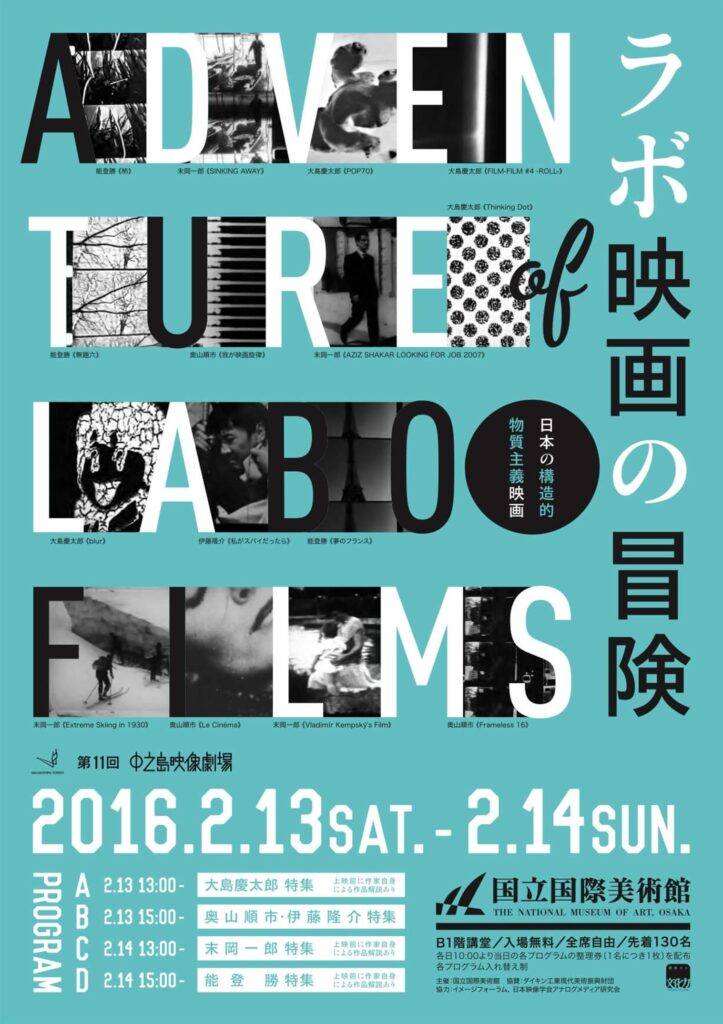

第11回中之島映像劇場 ラボ映画の冒険 日本の構造的/物質主義映画

映画作品の一連の工程において、どこまでが創造的な作業と考えることができるでしょうか。脚本・演出・撮影・演技・録音・編集などは程度の差こそあれ、創造的作業と言っていいでしょう。ところが例えば映写はどうでしょう。映写の善し悪しは映画鑑賞の質に決定的な影響を与えますが、映写そのものを創造的な表現行為とみなすことは通常はありません。これと同様に現像・プリントなどのいわゆるラボ・ワークも、通常は創造的作業とみなされてきていませんでした。個人で映画制作を行う作家でも、現像・プリント作業は現像所に発注するのが一般的です。これは、多くの写真家が自ら現像・プリント作業を行うのと対照的です。現像・プリント作業に求められるのは、自然で忠実な再現性ですが、それはすなわち映画に期待される「記録」や「再現」という機能でもあります。これらの工程を作家自身が行うことにより、映画が無意識的に負わされている役割から解放され、映画そのものを批評的に問い直す裂け目が生まれてくるでしょう。

第11回中之島映像劇場では、「ラボ映画の冒険 日本の構造的/物質主義映画」と題し、ラボ・ワークに積極的な創造性を見いだす日本の映画作家の作品を特集上映いたします。その中には、メディアとしての映画を自己言及的に扱うもの、映画の機械的システムと戯れるもの、フィルムの肌理に対するフェティッシュな感覚を示すもの、様々な傾向を見ることができます。デジタル一辺倒の現代の映像状況の中、フィルムで制作すること、フィルムで見ることの意味を今一度見直していただければと思います。

- 主催

- 国立国際美術館、東京国立近代美術館フィルムセンター

- 協賛

- 公益財団法人ダイキン工業現代美術振興財団

- 協力

- イメージフォーラム、日本映像学会アナログメディア研究会

- 開催日

- 2016年2月13日(土)、14日(日)

Aプログラム:大島慶太郎 特集

- 《POP70》(2015年)

- 《Thinking Dot》(2011年)

- 《blur(不鮮明)》(2007年)

- 《Rhythmic Ray‘07》(2007年)

- 《FILM-FILM#4-ROLL-》(2006年)

Bプログラム:奥山順市・伊藤隆介 特集

- 《Frameless 35》(1968年)

- 《Outrage(手ごめ)》(1971年)

- 《Frameless 16》(1971年)

- 《Le Cinéma(映画)》(1975年)

- 《我が映画旋律(My Movie Melodies)》(1980年)

- 《MOVIE WATCHING》(1982年)

- 《浸透画》(1994年)

- 《Kdybych byl spion(私がスパイだったら)》(2014年)

- 《Zmluva s diablom(悪魔との契約)》(2013年)

- 《当映画館にて上映されます》(2010年)

- 《版#19~22》(2003年)

- 《版#23(songs)》(2003年)

Cプログラム:末岡一郎 特集

- 《кинофрагмент(フィルムフラグメント)》(2014年)

- 《An Uncertain Gleam(不確かな煌き)》(2012年)

- 《Extreme Skiing in 1930(初冬の針ノ木連峯)》(2011年)

- 《Vladimír Kempský’s Film(ヴラジミール・ケンブスキーのフィルム)》(2010年)

- 《Portland, Oregon 1931(春ノ運動会)》(2008年)

- 《AZIZ SHAKAR LOOKING FOR JOB 2007(アジス・シャカール職探し)》(2007年)

- 《SINKING AWAY(沈ミ行ケル都市)》(2005年)

- 《Ein Sommer in Deutschland(独逸ノ一夏)》(2005年)

- 《Ich bin der Welt abhanden gekommen(私ハ此ノ世ニ忘レラレ)》(2003年)

Dプログラム:能登勝 特集

- 《柿》(1999年)

- 《無題六》(1986年)

- 《魚の夢送り》(1995年)

- 《水からの展開》(1993年)

- 《上弦の月》(2009年)

- 《夢のフランス》(2009年)

- 《光・しずく》(1998年)

- 《夢代八》(2012年)

- 《夢代八2014》(2014年)