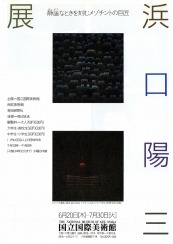

会期:1985年6月20日~7月30日

第二次世界大戦後、日本の版画界から、多くの卓抜した作家が輩出したが、中でも浜口陽三が果たした国際的役割はきわめて大きかった。昭和32年第一回東京国際版画ビエンナーレ展で国立近代美術館賞を受賞し、また同年、第四回サンパウロ国際ビエンナーレ展で日本人作家として初めて国際版画部門の最優秀賞を受賞するなど、今日の日本版画の流星の先駆けをなしたといえよう。

本展は、そういった世界的な銅版画の巨匠として知られている浜口陽三の初期の作品から、最新作まで(ほぼ全作品に当たる170点)を紹介する日本で初めての大回顧展であった。

浜口陽三は、明治42年和歌山県に生まれ、6歳のとき、千葉県銚子市に移住した。昭和2年東京美術学校(現東京芸術大学)彫刻科に入学するが、アカデミックな教育にあきたらず、昭和5年フランスへ留学した。しかし、第二次世界大戦のため昭和14年に帰国し、この時期、京都の日本画家、白倉嘉入に墨絵を習った。この墨絵と後年の銅版画における黒の色感とは微妙に結びついているように思われる。昭和28年再びフランスへ渡り、パリに定住するが、以後、銅版画の中でも、特に、メゾチントに専念し、世界各地の国際展で数々の受賞の栄誉に輝き、その国際的評価を不動のものとした。

浜口陽三のメゾチントは、時代の最先端をゆくような、数奇な表現ではなく、むしろ日常身辺のごくありふれたもの−さくらんぼ、ぶどう、レモン、すいか、くるみなどの洋野菜や果実、蝶、テントウ虫、魚、蟹などの親しみのある小さな生き物、ビン、筆、毛糸などの机上の静物−を黒を基調にした薄明の広がりの中に浮かびあがらせ、静謐な調和の世界を構築している。

メゾチントとは、銅版画技法の1つであり、すでに17世紀中頃にオランダで行われたが、今世紀、浜口陽三により色彩によるメゾチントが開発された。

会場は3階および2階を使用し、メゾチントからカラー・メゾチントへの推移が、作品を通して一目で理解できるように展示した。また、2階に技法コーナーを設け、浜口版画の秘密ともいうべき、カラー・メゾチントの黄版、赤版、青版、黒版、の4枚のプレートを参考展示した。

また、同展は、有楽町西武アート・フォーラム(主催:西武美術館・国立国際美術館・朝日新聞社)で、4月26日から5月15日まで開催された。