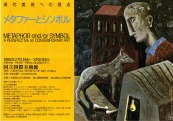

会期:1985年 2月1日~3月10日

これまで、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立国際美術館では、現代美術をさまざまな角度からとりあげ、その動向を探り、展開をあとづける催しを継続的に行なってきた。本展もそうした流れの中に位置づけられるものである。

今日のように複雑で錯綜した時代、わたくしたちの生の本来の意味が引き裂かれ、見失われつつある時代にあって、芸術表現はどのようなものとしてありうるだろうか。この問いに本質的に答え、意味のある展望を切り開くためには、ある適切な視点が必要となってくる。

本展は、こうした視点から、近年ますますその重要性を再認識されつつある。メタファー(Merphor、隠喩)とシンボル(Symbol、象徴)という二つの基本的な表現の方法を基軸に、今日の美術の本質の一端を垣間みようとするものであった。

ある定まった表現体系からつねに逸脱しつつ新たな可能性を探ろうとするメタファー、逆にそうした体系そのものをいくつかの根源的なイメージに集中させていこうとするシンボル−現代美術、とりわけ世界の若いアーチストの制作の根底にあるのは、こうした両者の対立的共存の世界であるといえよう。

出品作家はイギリス(5名)、フランス(2名)イタリア(3名)、ドイツ(3名)、アメリカ(2名)と日本(7名)の計22名で、出品展示総数は51点であった。1940年から1950年代生まれの先鋭な作家を中心に、平均年齢35歳という若さあふれる世代のアーチストで構成された。

出品作家の中で作風がシンボリックな作家としては、人の頭部、犬などの特別のイメージにこだわりつづけるペーター・シュヴァリエやイメージをメタフォリックに合体させ、シンボル的な形象を描きこんでゆくヘルムート・ミッデンドルフがいる。自分の身体をかたどることにより、人間存在をシンボリックに追求するアントニー・ゴームリーや、原初的な情念の世界を描きつづけるケン・キフ、犬や豚にこだわるローラ・フォード、そして、プラスチックの食品見本を集めて奇妙なシンボルを作る作家エドワード・アリントンがいる。また、メタフォリックな作家としては、現実空間をメタファーに転化させようとする高木修、椎原保、ミニマル・アートに潜在していたメタフォリックな要素を画面においてより徹底させていく中村功を挙げることができる。

会場は3階、2階を使用した。なお本展は、当館に先き立ち、東京国立近代美術館(1984年11月23日−1985年1月20日)で開催された。