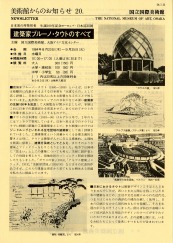

会期:1984年8月23日~9月25日

ナチズムの祖国をのがれて1933年に来日したドイツの建築家ブルーノ・タウトは、トルコのアンカラ大学から教授として招聘される1936年まで、京都、仙台、高崎、東京などに滞在し、建築から生活文化全般にわたる広いデザインの分野で指導、制作、批評を行い、その見識は今日まで高く評価されてきている。とりわけ桂離宮や伊勢神宮の建築が日本美の極致であることを繰りかえし説いたため、タウトの名前は今日に至るまで桂離宮に結びつけられているほどである。

1980年はタウト生誕100年にあたり、これを記念して西ベルリンの芸術アカデミーは「タウトのライフ・ワークをできる限り完全に概観しうる形で」展覧会を組織した。本展は、建築の写真パネルと「タウトの言葉」パネル(総数約300枚)から構成されたこのベルリン展に、日本における活動部分を若干補って構成したもので、来日するまでのタウトがジードルングと呼ばれる住宅団地の建築家であり、戦争中はアルプス山中に光り輝くガラスの宮殿を建築するという表現主義的なスケッチを描いた幻想建築家であり、戦後は再びジードルング設計に戻った機能主義建築家だったという多面的な姿を持っていたことを明らかにするとともに、その点から日本における活動の意味をあらためて考えなおすよい機会とするために企画された。

展覧会の構成は、(1)第1時世界大戦前の建築作品、(2)「アルプス建築」など表現主義建築案、(3)馬蹄形ジードルングのような1925年前後の大規模住宅団地計画案、(4)日本における活動、とくに高崎時代の工芸作品、図面、スケッチ、(5)トルコ時代の建築作品である。「アルプス建築」は初版本を解体して全図を展示した。日本における工芸作品では仙台時代のものは結局発見されなかった。また、「生駒山頂ジードルング」図面も、日記によるともっとあったはずだが、発見できなかった。こうした点で問題は残したものの、ジードルング、色彩建築、日本的工芸作品など作品の上からタウトの全体像を十分に把握することができ、タウト再検討、再発見という本展の目的は達せられたように思う。

建築家の作品展という性格上、本館において講演会1回、解説会3回、さらに共催者である大阪ドイツ文化センターにおいて討論会と映画会を催し、理解のたすけとした。

本展はその後、武蔵野美術大学(10月15日−11月6日、60年1月11日−24日)、宮城県美術館(11月23日−12月23日)において開催された。