8月24日(土)、25(日)に「びじゅつあーすぺしゃる『いろいろみ~ろ』」を開催しました。未就学児から大人までを対象に実施し、計61組183名が参加しました。

1時間かけてコレクション作品を対話により鑑賞するプログラムの拡大版である「びじゅつあーすぺしゃる」では、通常は、小学生とその保護者を対象として、作品鑑賞後にその体験を振り返ったり、深めたりする簡単な制作活動を行っています。

今回は、会場を地下1階エントランスロビーとし、対象作品はそこから真正面に見ることのできる当館の代表作品でもあるジョアン・ミロ《無垢の笑い》(1969年)を選択しました。参加対象は、開催2日目に「こどもまんなか NMAO ファミリー☆デー!」(※1)が同日開催されることもあり、年齢などの制限を設けず、だれもが視点を変えて《無垢の笑い》を鑑賞することで、作品の魅力を発見できるような8種類のアクティヴィティを用意しました。年齢や興味に応じて、複数のアクティヴィティを自由に選択しながら取り組むため、参加者によって所要時間が異なることを考慮し、事前申し込みの上、受付時間内であればいつでも参加できるようにしました。

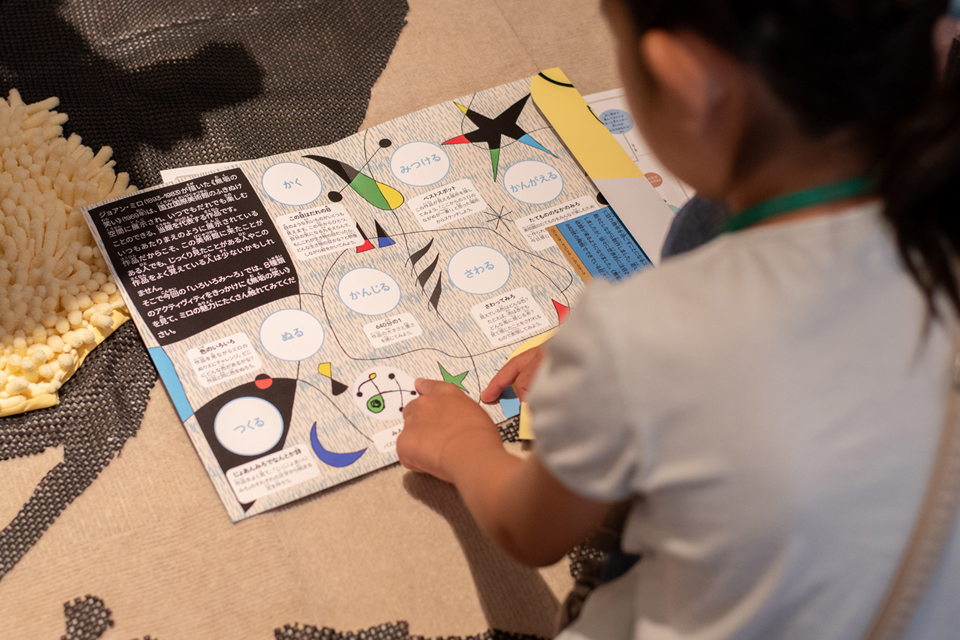

会場には、小さなお子さんが床に座って取り組めるように、プレイマットと《無垢の笑い》の鑑賞サポートツールとして制作された「ミロカーペット」(※2)を敷き、プレイマットの上には、ダンボール製のローテーブルを設置し、簡単な制作ができるスペースを設えました。また、床に座りづらい参加者も来場することを想定し、靴を脱がずに椅子に座って制作するコーナーも用意しました。

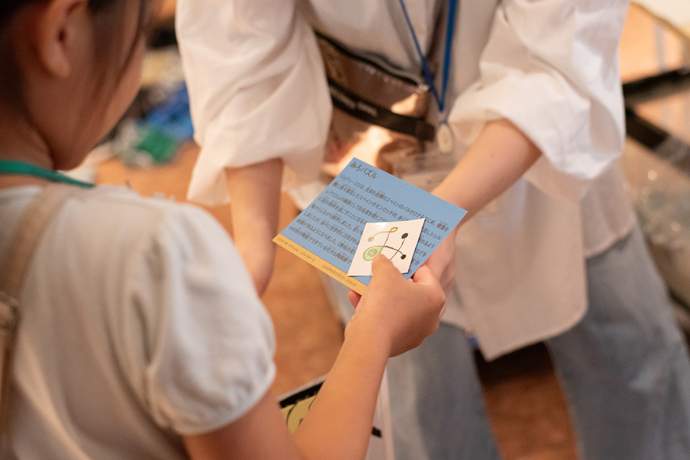

プログラムの大きな流れとして、まず参加者は、受付で8種類のアクティヴィティの内容が中面に簡単に紹介されたA4仕上がり二つ折りファイルを受け取り、美術館スタッフからプログラムの趣旨と取り組み方を聞いた後、プログラム会場に向かいました。そこで、取り組みやすかったり、作品の全体に触れるようなアクティヴィティについての説明を聞くなどして、美術館スタッフとコミュニケーションをとりながらアクティヴィティを選んでいきました。一つ終えるごとに、受付でそのアクティヴィティを完了した印ともなる、デザインが異なるシールとアクティヴィティに関連させた作品紹介カードを受け取り、すべてのアクティヴィティにチャレンジする人もそうでない人も個々のペースで取り組んでいきました。

ここからは全8種類、「色のいろいろ」「みろパズル」「この目はだれの目」「じょあんみろでなんとか詩」「ベストスポット」「さわってみろ」「640分の1」「たてもののなかのみろ」の内容と参加者の様子を紹介します。参加者が初めに取り組むアクティヴィティとして、いずれの対象者にもお勧めしていたのは「色のいろいろ」と「みろパズル」でした。

「色のいろいろ」は、《無垢の笑い》の赤、青、黄、緑に彩色された部分のみを白抜きにした塗り絵で、参加者はA4、A3サイズの2種類から選んで取り組みました。通常の塗り絵では、自由に色を塗るものが多いですが、今回は、あえて作品と同じ色を塗るように指定しました。作品を最初に見た印象では、思いのままに引かれたような勢いのある線が目立つのか、非常に即興性の高い作品だと考えられがちですが、作品と同じ色を塗っていくうちに、色の考えられた配置と共に、作品の細部に目を行き渡らせることになります。ある小学生は、色鉛筆で複数の色を塗り重ねながら、作品の色をより忠実に再現しようと工夫していました。また、別の小学生は「塗り絵をしているうちに(目立っている赤、青、黄、緑、黒だけではなく)他の部分にも色があることに気が付いた」と保護者と美術館スタッフに話し、白抜きになっている部分以外のグレーの地の部分にも淡い色使いで黄やピンクを塗っていました。確かに、よく見るとそれらの色は存在しています。一緒に塗り絵をしていた保護者は、その地の部分にかすかにのっている微妙な色については全く気付いていなかったようで、子どもの観察力に驚いていました。

「みろパズル」は、今回のプログラムに合わせて製作した《無垢の笑い》のオリジナルジグソーパズル(60ピース)です。作品の部分が印刷されたピースと目の前にある作品を見比べながら、それぞれのピースの場所を探し、パズルを完成させていきます。参加者には、全ピースがはめ込まれた状態でパズルを渡し、参加者の目の前でバラバラにすると保護者は一様に大変そうな顔をされましたが、子どもたちは全く臆することなくパズルにチャレンジしていきました。それでも、小学校低学年以下の参加者が一人で完成させるにはなかなか手強いようで、保護者と子どもやご家族全員で相談しながら根気強く取り組み、完成すると拍手や歓声が起こっていました。

「この目はだれの目」は、《無垢の笑い》を観察してから、作品に描かれている丸の中から一番気になる丸を選び、その丸が生き物の目だったら、どんな生き物の目かと想像しながら、その目を持つ生き物を描くアクティヴィティです。先に、塗り絵やパズルを終えた参加者の多くは、すでに時間をかけて作品を見ることができているためか、短い時間で気になる丸を選ぶ、もしくはすでに決まっていることも多く、その選んだ丸を作品画像が印刷された紙から切り取っていきました。切り取った丸を貼る台紙は、様々な大きさ、色の画用紙です。このアクティヴィティに参加した保護者は、作品を鑑賞した際に、うねるような線描から不気味な生き物がうごめいているような印象を受け、お化けのような想像上の生き物を描いていました。また、ある小学生は赤と青で描かれた丸を選び、その強い色のコントラストから想像して、強そうな恐竜を画用紙いっぱいに描いていました。他にも、可愛らしい動物や海の生き物など描かれるものは様々でしたが、それぞれの参加者は最初に作品から受けた印象だけに留まらず、時間をかけて作品を鑑賞することによって感じたこと、発見したことを活かして、思い思いの生き物を描いているようでした。

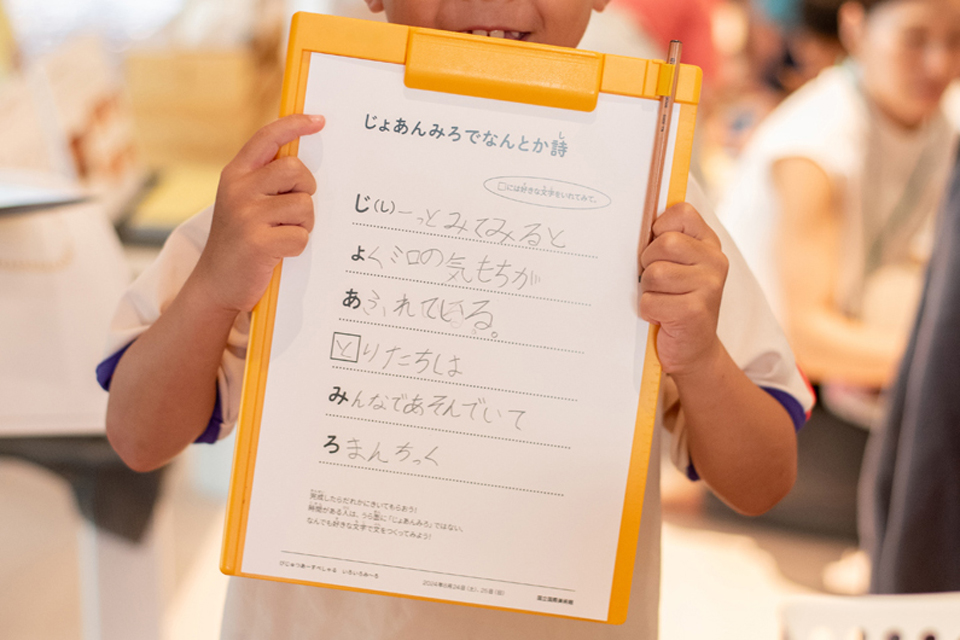

「じょあんみろでなんとか詩」は、作品をよく見ながら「じ(し)ょあ(ん)みろ」のそれぞれの文字から始まる文をワークシートに書くアクティヴィティです。小学生の中には、文を考えることに難しさを感じ、戸惑う姿も見られましたが、事前に時間をかけて作っていたボランティアやインターン、美術館スタッフによる多種多様な見本を見て、これならできるかもしれないと取り組み始める姿をよく見かけました。できあがった作品の多くは、最初の戸惑いが嘘のように、作り手の作品に対する見方や感じ方が伝わってくる、見本を上回る傑作がいくつもあり、本人も思わずできてしまった詩に驚きながら、参加者同士で読み合っていました。また、「よ」から始まる文として「ようきのてんし(陽気の天使)」と書いた小学1年生の保護者や、「ろ」から始まる言葉として「ろうそく」と言った3歳の子どもの保護者は、保護者が知らないところで形成されている我が子の語彙力に驚いていました。

「ベストスポット」は、《無垢の笑い》が見える場所をできる限りたくさん探すところからスタートします。全長12メートルに及ぶ大きな壁画作品である本作は、館内の地下1階、地下2階の様々なところから見ることができます。見える場所を探した後、参加者自身が「ここからのミロのながめが一番!」と思ったスポットからの眺めをワークシートにスケッチします。会場内に掲示した美術館内のマップ上の一番と思う場所にシールを貼り、それぞれの参加者はどこからの眺めを一番と思ったのかを共有できるようにもしました。地下1階レストラン前のデッキ部分からの眺めを一番に選んだ小学生は、その理由について、作品に描かれている目のようなもの全てと目が合ったからと話し、目のようなものをたくさん描いていました。また、本作は外光が降り注ぐスペースに展示されているため、鑑賞する時間帯や季節また天候によってその印象が大きく異なります。5歳の参加者は、塗り絵に取り組む際に正面から作品を見ていましたが、「ベストスポット」で地下2階から作品を見上げた際、影になった部分が違う色に見えたようで、その変化を発見し、嬉しそうに保護者に話していました。

「さわってみろ」は、見えない人、見えにくい人、見える人が《無垢の笑い》の色から受けるイメージを共有、交換するために開発された「さわって楽しめるツール」(※3)を活用したアクティヴィティです。初めに参加者は、《無垢の笑い》を見ながら、作品中の色を色ごとに異なる手ざわりで表現したこのツールにさわり、どうしてこの手ざわりになったのかを考えます。その後、参加者自身がそれぞれの色から自由に連想したものを考え、そのものであればどのような手ざわりにするのか、その手ざわりを再現するためにはどのような素材で表現するかをワークシートにメモしながら考えました。素材を考える際には、その一助となるように紙や布、ビニールなど様々な手ざわりの素材を綴った素材帳を活用しました。ある小学生は、作品中の緑を見て野菜を思い浮かべたようで、「お母さんが料理している時に切ったキャベツの形にも似ている」と色だけでなく、緑の部分の不定形な形からも想像を膨らませ、キャベツの手ざわりを表現するための素材を素材帳から探しました。素材の色や柄などに惑わされないように目を閉じて1枚ずつさわり、検討する中でブルーシートをさわった瞬間「これだ!」と思わず大きな声が出るほど熱中していました。

「640分の1」は、640枚の陶板からなる《無垢の笑い》の1枚分の陶板の原寸大レプリカをさわり、作品の大きさや重さを体感するアクティヴィティです。(※4)陶板のレプリカにさわる前に参加者と話しながら《無垢の笑い》を見ていると、吹き抜けを挟んで遠くから作品を眺めているためか、陶板1枚の実寸を予想することはなかなか難しいようでした。美術館スタッフから、参加者の目の前にある陶板のレプリカが陶板1枚の大きさであることを伝えると、参加者は一様に驚きの表情を浮かべていました。また、レプリカの陶板の表面にふれることで釉薬のかかり具合によって異なる質感を感じたり、陶土の素地がむき出しになっている陶板の裏面を見て、土でできていることを確認している参加者もいました。このアクティヴィティの後、「ベストスポット」に参加した小学生は、よほどこの陶板にふれた印象が強かったのか陶板1枚1枚を細かくスケッチしていました。それぞれのアクティヴィティが相互に鑑賞をサポートし合っていることもわかりました。

「たてもののなかのみろ」は、視覚に頼らずだれもが当館の建物を楽しむことができるツールとして開発されました。(※5)中でも、このアクティヴィティで用いた「断面模型」は、当館建物の最も大きな特徴の一つである1階から地下3階に続く吹き抜け空間を再現しています。プログラムの最後に取り組む参加者が多かったこのアクティヴィティでは、複数のアクティヴィティを通して、今回感じてきた《無垢の笑い》をこの「断面模型」の中でどのように紹介すればよいかを考えました。その考えるきっかけとして、異なる素材で表した10種類ほどの小さなパーツを用意しました。ジオラマなどに使う小さなレンガを並べて作ったパーツを選んだ5歳の参加者は「(一つ一つの陶板が実際の作品では)四角(正方形)じゃない、(実際の作品の陶板は)もっと長細い四角(長方形)だから」と陶板のレプリカをさわったことによる気づきを踏まえて選んでいました。また、ある小学生は「作品のつるっとした感じと、(陶板の)重たい感じを合わせたようなもの」と話し、前述の小さなレンガによるパーツとタイル状のフェイクシールによる表面がつややかなパーツが合わさったものが適しているのではないかと、自らの作品に対する印象を踏まえて、具体的に提案してくれました。

今回のプログラムでは、年齢などを制限することなく参加者を募ったところ、こちらの予想以上に未就学の子どもの参加者が多く、アクティヴィティの内容として難しいものもありました。そのような中でも、未就学の子どもも「ミロカーペット」の上で横になりながら過ごしたり、思い思いの色で塗り絵にチャレンジするなどして、保護者と一緒にプログラムを楽しんでいました。一方、大人だけの参加者は少なかったものの、「ベストスポット」や「じょあんみろでなんとか詩」など、会場内を自由に巡り、自分のペースでゆったりと作品と向き合い、取り組む姿も見られました。

参加者のアンケートによると、当館へ来館したことのある人のほとんどが《無垢の笑い》のことを記憶しておらず、今回のアクティヴィティを通して初めてじっくりと鑑賞できたようでした。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。同じ作品であっても、作品の感じ方はその時の気分などによって変わることも多く、いつでも鑑賞できる作品だからこそ、今回のプログラムをきっかけに、またいつでも作品に会いに来て、その時の感じ方を楽しんでもらえたら嬉しいです。[K.Y]

※1 「こどもまんなか NMAO ファミリー☆デー!」についてはこちらから

※2 ジョアン・ミロ《無垢の笑い》鑑賞サポートツール「ミロカーペット」

《無垢の笑い》の大きさを視覚に頼らず、だれもが体感できることを目的に開発されました。作品の中の色や線描をそれぞれ異なる素材で再現することで、さわりながら作品中に描かれているモチーフの大きさや形も感じ、確認することができます。

※3 ジョアン・ミロ《無垢の笑い》鑑賞サポートツール「さわって楽しめるツール」

2020年度に、見えない、見えにくい人を中心に、特別支援学校教諭、視覚支援学校教諭、美術館学芸員で構成された鑑賞サポートツール製作検討会メンバーによる三つのグループの意見交流のもと、各グループによる《無垢の笑い》の主に色から受けたイメージが、作家の川口洋子さんによって表されています。

※4 ジョアン・ミロ《無垢の笑い》鑑賞サポートツール「実寸を感じるツール・陶板」

《無垢の笑い》は、吹き抜け空間の壁に展示されているため、作品に近づき1枚の陶板の大きさや表面の質感を感じることが困難であることから、1枚の陶板の大きさや重さを感じられるように制作されたツールです。主に、古代中南米土器の分析を行い、日本の陶磁器技法によって再創造する研究をされている岡山県立大学の真世土マウさんが手がけられました。

※5 「たてもの鑑賞サポートツール」

作品だけでなく美術館の建物についても知りたいという、見えない、見えにくい方からの希望を出発点に、だれもが建物を楽しむことができるツールを目指して開発されました。2023年度に、だれもが参加できる「みる+(プラス) 何を知りたい? 感じたい? 国立国際美術館の触察ツールをみんなでかんがえよう」を実施し、その後、参加者の有志メンバーによる検討会を経て、完成しました。

本ツールの詳しい内容はこちらから

---

2024年8月24日(土)、25(日)

受付時間:10:30~16:00(17:00まで開場)

対象:どなたでも 定員:各日100名

---

photo: haruharehinata