2月8日に大阪市立姫島小学校の5年生72名が来館しました。

地下1階講堂でのオリエンテーションから始まりました。当館の建物や成り立ちと開催している2つの展覧会について簡単に紹介した後、先生との事前打ち合わせで聞き取っていた「子どもたちに鑑賞の仕方を知ってほしい」「芸術作品の鑑賞を楽しんでほしい」という今回の来館の目的にあわせて、「コレクション2 身体———身体」展(以下、コレクション展)に展示されている、ジョージ・シーガル《煉瓦の壁》(1970年)を例に、作品の楽しみ方を紹介しました。作品を見て自分が最初に思ったことをスタート地点にして、どこを見てそう思ったのかなど、1つ1つを言葉にしていきながら、作品の細かいところを見ていく流れを話していくと、子どもたちは頷きながら、真剣に耳を傾けていました。

オリエンテーションが終わると、クラスごとに地下2階で開催されているコレクション展に移動して、鑑賞を始めました。鑑賞サポートツール『アクティヴィティ・シート』(※)のうち、先生と事前に決めていた「にたものつながり」「カルタの札づくり」「気になった作品をスケッチ」の3つのアクティヴィティに取り組みました。

「にたものつながり」は、初めに作品を1点選んでスケッチします。そして、その作品に似ているところがあると思った作品を4点探し、それぞれの作品をスケッチし、似ていると思った理由をそれぞれ言葉で記入していくアクティヴィティです。1人の児童は、アルベルト・ジャコメッティ《ヤナイハラⅠ》(1960-61年)を最初の作品に選んでいました。この児童が、《ヤナイハラⅠ》に似ていると思った作品は、三島喜美代《Box CG-86》(1986年)、シェリー・レヴィーン《ブラック・ニューボン》(1994年)、キキ・スミス《闇》(1997年)、マーク・マンダース《乾いた土の頭部》(2015-16年)の4点です。それぞれの似ていると思ったところはどこかと聞くと、「(《ヤナイハラⅠ》の)頭のぐしゃぐしゃしているところが(《Box CG-86》の上の部分と)似ていると思った」「(《ブラック・ニューボン》は、)横から見ると人の頭に見えるところ」「(《闇》は、)真ん中にいる人の表情が、周りの人に責め立てられて絶望しているように見えて、(《ヤナイハラⅠ》も)同じ表情だと思った」「(《乾いた土の頭部》も、)人の顔のかたちをしている」と次々に答えが返ってきました。作品の全体のかたちから、表情などの細かいところまでじっくりと観察していることが伺えました。

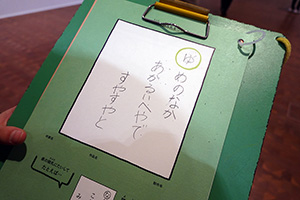

「カルタの札づくり」は、作品1点を選び、シートの表に作品をスケッチしてカルタの絵札をつくり、裏に作品を見て思ったこと、考えたことなど、その作品を表す言葉を五・七・五にまとめて、カルタの読み札を書くというアクティヴィティです。1人の児童は、藤田嗣治(レオナール・フジタ)《横たわる裸婦(夢)》(1925年)を選び、読み札から考えていました。書き終わった読み札は、その場にいなかった美術館スタッフが後から見ても、どの作品のことかが分かるほど、作品の中の女性の状況や表情が的確に表現されており、どのような言葉で作品を表そうかじっくり考えたということが伝わってきました。

「気になった作品をスケッチ」は、『アクティヴィティ・シート』の表紙の裏に掲載されているアクティヴィティです。今回は2つの展覧会を見て、一番気に入った作品を取り上げようと先生から子どもたちに伝えました。

コレクション展を見終えた児童から、地下3階で開催されている「古代メキシコ -マヤ、アステカ、テオティワカン」展(以下、古代メキシコ展)を鑑賞しました。

コレクション展と比べると照明が暗いこともあり、会場に入った直後は「(ここにあるのは)怖いもの?」とやや不安そうな声が聞こえてきましたが、展示室を進み、数千年、数百年前につくられたものを見ていくにつれて「すごい!」という好意的な反応が増えていきました。美術館スタッフが「どういうところがすごいと思ったの?」と聞くと、「古いものがこんなに残っているところ」と返ってきました。会場の出口では「面白かった!」と笑顔で友達に話している様子も見られました。コレクション展で『アクティヴィティ・シート』に熱心に取り組むあまり、古代メキシコ展を見る時間が少なくなってしまった児童もいましたが、「今度は家族と見に来たい」と話すなど、遠い国の、遠い昔の異文化に興味を持ってくれたようでした。

後日、先生が今回見た2つの展覧会で一番気に入った作品は何か、その作品を見て感じたことや気づいたことは何か、今回の鑑賞学習で学んだことを今度どのように活かせるか、という質問に対する子どもたちの回答を送ってくださいました。ほとんどの児童が、気に入った作品を見つけ、その作品について、感じたこと、気づいたことを自分の言葉で詳細に記入していました。多くの児童が、今回の鑑賞経験を図工の授業や別の教科に活かせると答えており、中には、「おいしいご飯を食べた時にどこがおいしいのか具体的に答えられそう」と、作品を自分の考えをもとにつぶさに見たことを通して、ものの様子を細かく感じ取っていける、日々の生活に際しとても大切なことを身につけてくれたのではないかというとても嬉しい感想もありました。今回の鑑賞活動が、普段の生活で何気なく見ていたもの、感じていたものに意識を向けるきっかけになると嬉しいです。

大阪市立姫島小学校のみなさん、ご来館ありがとうございました。またのご来館お待ちしています。[F.A]

※アクティヴィティ・シートほか、鑑賞サポートツールについてはこちらから