会期:

2005年10月25日~12月18日

「もの派」は、戦後日本美術の指標ともなるべき重要な動向であり、 今なお多くの問題を提起する美術運動であり続けています。

「もの派」とは、一つの教義や組織に基づいて集まったグループではありません。 1968年頃から1970年代前半にかけて、石や木、紙や綿、鉄板やパラフィンといった<もの>を素材そのままに、 単体であるいは組み合わせることによって作品としていた一群の作家たちに対して、そのように呼ぶようになりました。 彼らは日常的な<もの>そのものを、非日常的な状態で提示することによって、<もの>にまつわる既成概念をはぎとり、 そこに新しい世界の開示を見いだしたのです。

これまでの<作品>概念に大きな転換を迫る、こうした作品群が生み出されるようになったのは、 1968年10月に神戸須磨離宮公園で開催された「第1回現代彫刻展」において関根伸夫が制作した、大地を円筒形に掘り下げ、 それと同形となるように土塊を円筒形に積み上げて対比させた作品《位相-大地》の出現が大きな役割を果たしたと言われています。 日本で哲学を学んでいた李禹煥は、この作品に対して「新しい世界」との「出会い」を可能にする普遍的な様相として論じることで、 「もの派」の一つの理論的な基盤を提示しました。

本展覧会は、定説となりつつあるそのような「もの派」発生のメカニズムに対して、現実空間と虚構空間との差異を表現主題とした高松次郎周辺から起こった動きや、 物質と人間との緊張した関係を探求していった同時代的動向など、「新しい世界」を求めて既成の表現から逸脱した方法を取っていた多くの作家たちの作品や行為を検証することによって、 時代様式としての「もの派」を、今、再び問い直そうとする試みです。

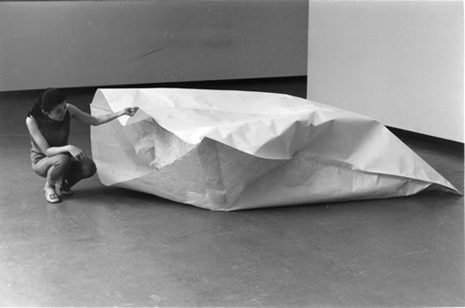

小清水漸《かみ》1969

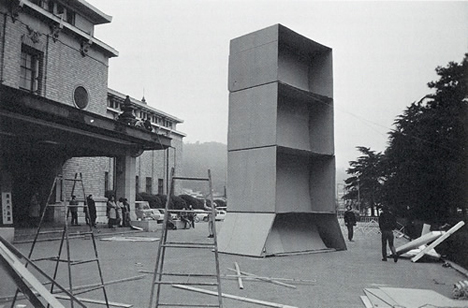

関根伸夫《位相─大地》1968 撮影 : 村井修

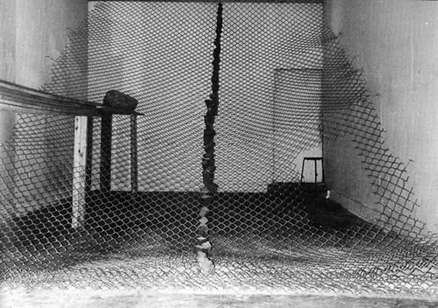

菅木志雄《臨界状況》1972

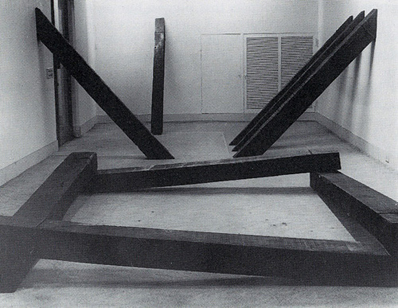

吉田克朗《Cut-off No.2》1969 国立国際美術館蔵

高山登《地下動物園》1969

成田克彦《SUMI 5,6》1970 岐阜県美術館蔵

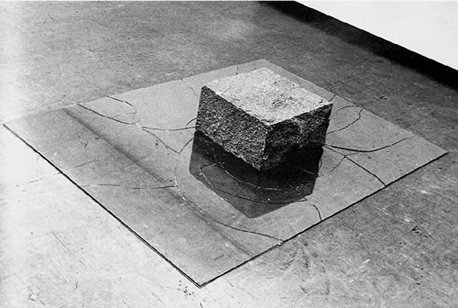

李禹煥《関係項》1968

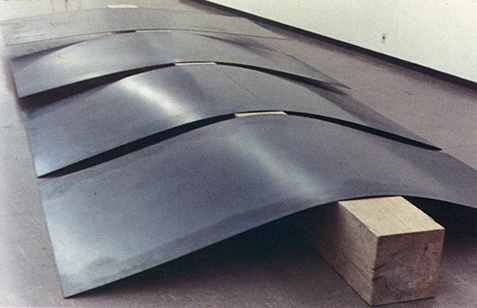

原口典之《無題》1971 福岡市美術館蔵

野村仁《Tardiology》1968-69

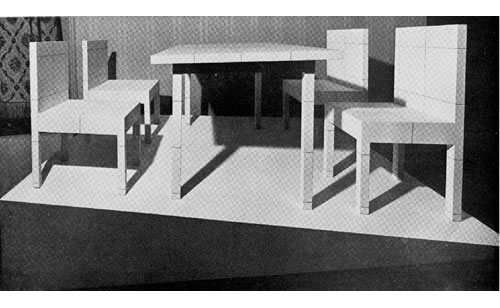

高松次郎《遠近法の椅子とテーブル》1967

東京都現代美術館蔵

もの派-再考-展 ギャラリートーク

(担当学芸員による作品解説)

講演会

「もの派と宮沢賢治」

峯村敏明氏(美術評論家・多摩美術大学教授)

講演会

「この列島において美術とは何か-

空間のとらえかたから見たもの派」

千葉成夫氏(美術評論家・中部大学教授)

もの派-再考-展ギャラリートーク

(担当学芸員による作品解説)

開館時間

午前10時~午後5時、金曜日は午後7時(入館は閉館の30分前まで)

休館日

毎週月曜日

観覧料

当日:一般830円/大学生450円/高校生250円

前売:一般700円/大学生350円/高校生200円

団体:一般560円/大学生250円/高校生130円