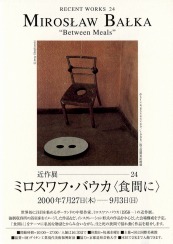

会期:2000年7月27日~9月3日

タイトル「食間に」は、薬の処方箋に書かれた言葉「食事と食事の間」から来ている。人は生きるために必ず食事をとり、その間に様々な行為をする。文化的活動も、戦争も。人生にもまた<食事>と<食間>に相当する時期とがある、というコメントを寄せた作家バウカは1958年ポーランドのオトヴォック生まれ、ワルシャワ在住。彼は身近な素材(鉄、木、塩、髪の毛、石鹸、等)を用いながら、日常生活の中で行う様々な行為(例えば毎日手や顔、身体を洗う、食事をする、寝る、等)を想起させることを通じて、どの時代、どこの国の人々にとっても共通であるような、ありふれた、しかし極めて重要な問題を提起する。それはつまり「生」と「死」の意味を考え直すことであり、生きていく基盤を問い直すことに他ならない。今回の展示場でもマイダネック強制収容所で用いられたガス室(「シャワー室」という名称)の床を再現したり、戦争をはじめとする「怖いもの」をテーマに小学校の生徒にドローイングを描かせるワークショップを行ったり、という試みがなされ、「戦争」が大きなモチーフの一つであることが窺えた。彼の作品では、戦争は特殊で非日常的な出来事ではなく、私たちに身近に起こり得る日常の一コマであることが示される。「死」は「生」の対極にあるのではなくて、毎日の生活は死を含んで成り立っている。新聞の死亡欄を集めて輪つなぎを制作する「しーぃーぃーぃ」というワークショップを死者への追悼の意味を込めつつ行ったが、このチェーンによって死者が再びつなぎ合わされ、展覧会場で私たちの日常の営為を見つめているような気持ちにさせられた。また出品作品《吊された石鹸》制作のために、使い古しの石鹸を広く一般から募集し、集まった5000個余りの中央に穴を開け、男、女、共用と使用者の性別ごとに鉄ワイヤーでつなぎ合わせて展示した。日常生活の痕跡を示し、同時に脆さ、はかなさ、身体の清潔、等々の連想、あるいは更にナチスがかつてユダヤ人の死体の脂肪から作った石鹸、という過去の記憶を呼び覚ます作品であった。