会期:1998年10月8日~11月24日

芸術と環境との関わりを、エコロジーという視点から考えてみるのが本企画のねらいである。エコロジーの「エコ」とは、ギリシャ語の「オイコス(住まう)」に由来する言葉である。元来「エコ・ロジー」とは、「有機体とその環境の間の諸関係の科学」という、19世紀のドイツにおいて提唱された概念であった。この概念は、ロマン主義の思想とも結びつき、「エコ・システム(生態系)」概念の導入と共に、広く発展を遂げる。また、今日、科学技術の発展に伴って、環境破壊が加速度的に進み、これに伴って、自然保護、環境保全の問題が、とりわけ一層重要視されるようになった。このような時代を反映して、1970年頃より、生物学的な「生態学」としての「バイオロジカル・エコロジー」の他に、社会運動として、政治的な意味合いを持つ「ポリティカル・エコロジー(エコロジズム)」が盛んになった。さらに、人間の魂のありようにまで焦点をあてようとする、広義のエコロジー、すなわち「エコ・ゾフィー」も提案されている。

現代の芸術家達の中にも、環境問題について危機感を抱き、積極的に社会と関わった者が現れ、また「ナチュラリスト」として、環境保全に力を尽くす人々もいる。自分自身の体験を深く掘り下げることで普遍性を獲得する作家や、人間の身体を見つめ、あたかもそれらが日常からかけ離れた異質な存在であるかのように、提示して見せる作家達の作品は、「エコ・ゾフィー」としてのエコロジーと関連するものであろう。

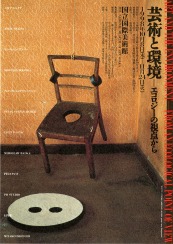

本展では、これら一連の流れを踏まえた上で、現代美術において、エコロジー思想がどのように受容されているのか、また逆に現代美術が社会にいかに影響を及ぼすのか、ということに注目した。ここで言う「環境」とは、私達を取り巻く自然や都市ばかりでなく、人間の内部、すなわち身体や魂もまた、広い意味での環境として捉え、分かちがたく結びついたこれらが、どのように作品として具現しているのかを示そうと試みた。

出品作家:ユゼフ・シャイナ、ミロスワフ・バウカ、モンティエン・ブンマー、フェリックス・シュテファン・フーバー、PHスタジオ、石内都