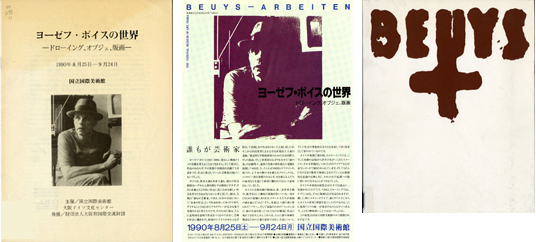

会期:1990年8月25日~9月24日

ヨーゼフ・ボイス(1921−1986)、彼なしに戦後ドイツの美術を考えることはできない。そして彼ほど、作品のみならず、その思想や実践的な活動で人を惹きつけ、社会に発言していった芸術家は他にいないだろう。

ボイスは、資本主義も共産主義も、現行の社会制度はいずれも人間を抑圧する制度にすぎず、それらを超えたより高い次元に真に自由な新しい社会を作り出さねばならないと考えた。彼は、人間は「誰もが芸術家」であり、自分の自由において「未来の社会」という作品を作ってゆくのであり、そうすることではじめてデモクラシーが完全な姿で実現されると考え、単に造形的な意味で作品を作るのではなく、芸術を社会に働きかけ、経済のシステムを揺さぶる手段として実践しなければならないと主張している。そこから国民投票による完全な直接民主義の運動、「創造性と学術的研究のための自由国際大学」の創設、そして世界的な広がりを見せた「緑の党」の活動等々、通常の美術の枠を超えた運動を展開した。

ボイスの芸術活動の根源は、第二次世界大戦中、航空兵として瀕死の重傷を負いつつも一命を取りとめた経験にある。タタール人たちが重傷の彼を運んでくれた「そり」、栄養として彼の体に塗られた「バター」、そして保温のための「フェルト」など、彼の生命を救ってくれたものが繰返し作品に現れる。しかしこれらは、単に彼の体験を物語るための主題や素材ではなく、生命について、そして社会の理想的なあり方を思案してゆく発条として使われているのだ。

ボイスが無数に描き残したドローイングには、こうした体験の記憶から浮かびあがってきたイメージや、それを客観化してゆくためのアイデアなどが素早いタッチで描きとめられている。またほとんど生のままの物質や物体によるオブジェには根源的な意識の反映とともに、われわれの意識への鋭い問いかけをみることができよう。

本展では、ドローイング72点、オブジェ18点、版画5点によって、激しく、時にスキャンダラスで、謎とカリスマに満ちたボイスの世界と思想を紹介した。