アクティヴィティ・パレット

牛乳パックでこまをつくろう

提案者:渡邉美香

これまで、私は、「ベテラン教師に学ぶー図画工作の時間をより楽しくするコツ」という教員等を対象とした公開講座を10年以上にわたり大学で開催してきました。その中で、皆さんに是非ご紹介したいと思う題材が、この「牛乳パックでこまをつくろう」というものです。身近なものを材料にした造形活動ですので、外出が難しいこの時期に特別な材料を必要とせず、家族で楽しめるのではないかと考えています。

こまが回ることで色が混ざり、思わず「綺麗」といってしまう瞬間があるのがこの題材の面白いところです。静止した状態であると印刷面の色や文字が邪魔に思えるのですが、回した途端きれいに見えるというのは、使い方を工夫することで目の前にあるモノを生かすという発想につながるのではと思っています。

こまの回る仕組みを考え、色の感じを楽しんでほしいです。できたものを映像にとってみても楽しいですよ。

※キリやカッターナイフの扱いには十分に注意してください。

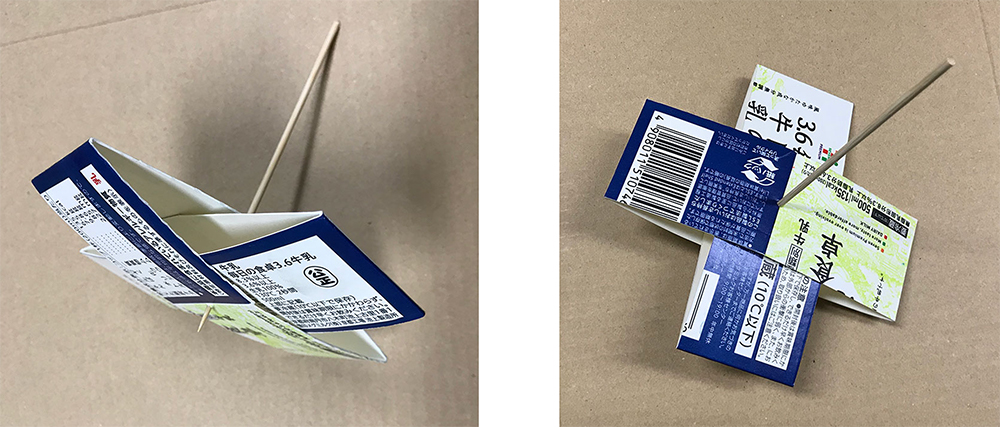

2種類のこまをつくろう

用意するもの

<材料> 牛乳パック、つまようじ、竹串

<用具> カッター、カッターマット、定規、キリ、段ボール

底を使って

- 牛乳パックの底をカッターで切り取ります

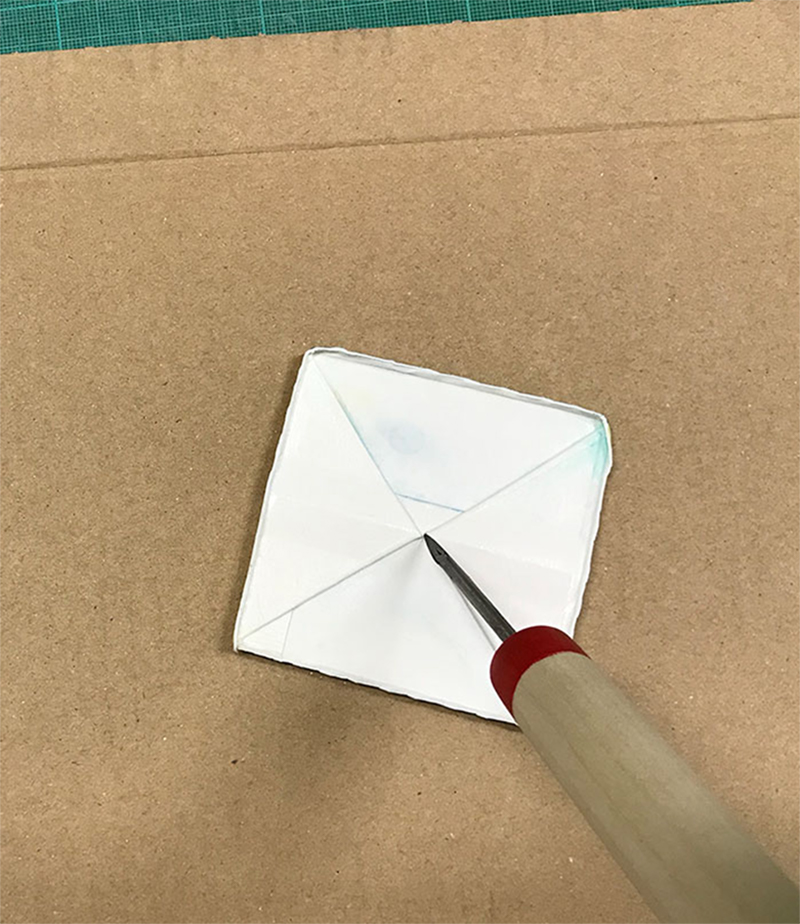

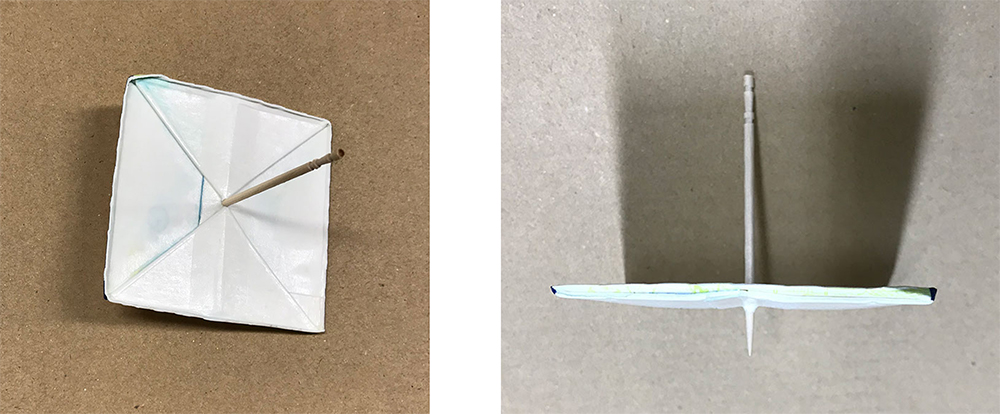

- 底の部分の中心にキリで穴を開けます

中心は、線が交差しているところです

キリで穴を開ける際は、下に段ボールや木片を置くなどテーブルに傷がつかないように気をつけよう

穴を大きく開けすぎないように気をつけよう - 穴にようじをさし、位置を調節して完成

ようじを持って回してみよう

2枚を組み合わせて

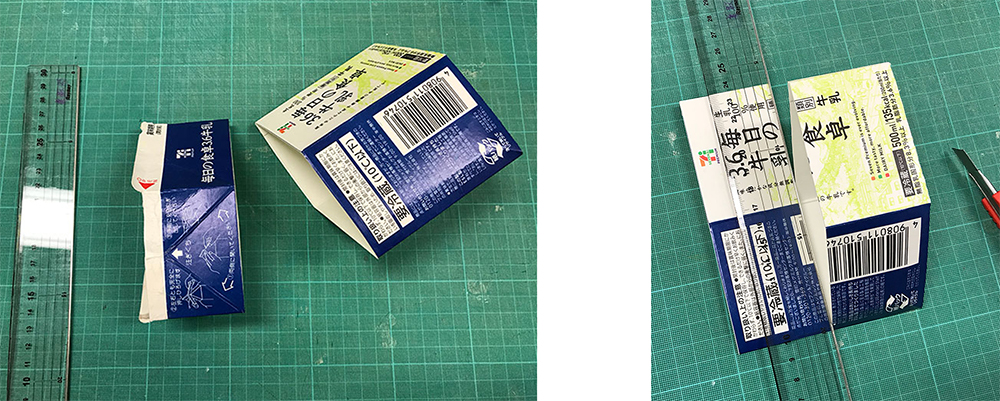

- 残りの牛乳パックの上部を切り取り、さらに残ったものを半分に切り分けます

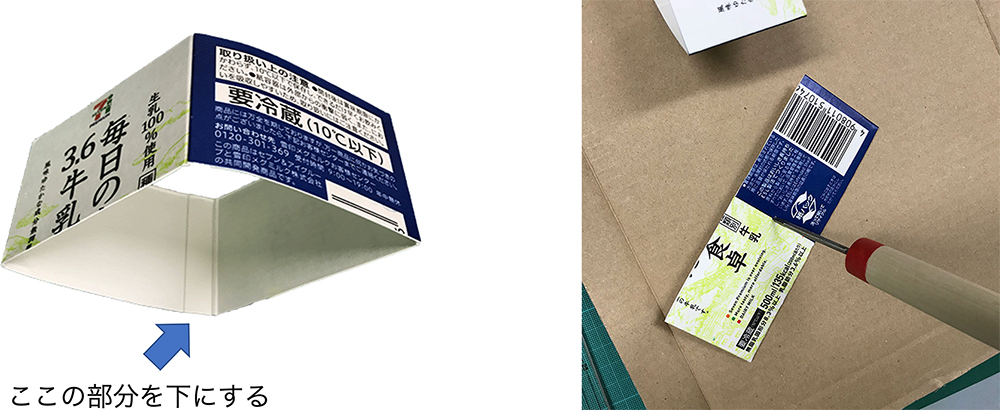

(約5cm幅の輪っか状のものを2つつくります) - 折り重なりのある部分を下にし、キリで長方形の中心に穴を開けます(2枚)

- 輪っか状のパーツの間に、もう一枚のパーツを入れ重ね、穴に竹串を通します

- 竹串の位置を調節し、パーツを膨らませて完成

竹串を持って回してみよう

思いも寄らない綺麗な色が生まれる可能性も

渡邉美香(国立大学法人大阪教育大学准教授)

東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了、在学中サロン・ド・プランタン賞受賞。日本学術振興会特別研究員PDを経て、2009年大阪教育大学講師。2012年~特定非営利活動法人アート知っとく会理事。2016~17年天津大学客員教授。近年の研究報告として「日本とインドとの美術教育交流プログラムとその取り組みについて」、「デジタルメディアを活用した美術教育についての一考察―ニューヨークの美術教育視察から―」など。

(2021/2/5 時点)

今回のアクティヴィティを提案したおもい

コロナ禍で、外出できないこどもたちに、家族と一緒にお家で簡単につくることができる活動として「牛乳パックのこま」を紹介させていただきました。これは、大学で毎年行っている公開講座「ベテラン教師に学ぶ―図画工作の時間をより楽しくするコツー」でベテランの先生に一度ご紹介いただいたものです。牛乳パックの特性を生かしたもので手軽にでき、こまが回ると思わず「わー」という歓声が上がることが印象的な題材でした。「わー」「きれい」といった印象が残る体験は記憶に残るものです。牛乳パックのこま同様「昔懐かしい工作」において、私自身記憶に残っているものがあります。それは、幼少期に家族と一緒に作った回り灯籠です。幼稚園に上がる前でしたが作ることができたので、簡単な構造であったと思います。赤いセロハンのウサギが回っていた記憶に、いつも心が温まります。牛乳パックのこまは簡単なので、幼いこどもも一緒に作ることができると思います。こども時代に感動した経験は一生の宝になりますので、是非そのような時間を簡単な工作でつくることができればと思い提案させていただきました。

今実践していること

大学では、映像メディア表現を学校教育の美術・図工の時間に教材化し指導する方法について研究を行っています。現在、各学校に一人一台タブレットPCが導入されるGIGAスクール構想が進められていますが、ICTをツールとして活用する美術教育の方法が広められるよう、実践事例を収集し理論構築を行っているところです。今回の提案は、アナログの工作ですが、こまの回る様子を映像にし、遠く離れた人たちとも見せ合って交流することもできるのではないかと思っています。

今大切にしていること

コロナ禍の今、大切にしたいことは、「コロナで、いろいろなことができなくなってしまった」というのではなく、「コロナの状況だからこそ、こんなことができた」という経験に変えていく姿勢です。大学ではオンライン授業となり、授業そのものの構造が変わりました。大学では教育法の授業で学生に模擬授業を行わせるのですが、オンラインの授業を受けたからこそ、体験できた長所短所を生かし、学生たちは知恵を絞ってこれまでにないオンライン授業のアイデアを出してくれます。時代が変わるというのは、こういう新しい発想が当たり前になっていくことなのだろうかと実感しています。学校の現場の先生からも、子どもたちに修学旅行や文化祭、体育祭等の行事に代わるイベントをさまざまに工夫し取り組んでいるという報告を聞きます。逆境にめげずそれをチャンスとして生かすことが、大人の姿を通して子どもたちにも伝わるのではないでしょうか?