アクティヴィティ・パレット

ヌイグルミ ←うらがえし→ ミルグイヌ

提案者:大月ヒロ子

上記動画はこちらでご覧いただけます。

※外部のウェブサイトに移動します。

大月ヒロ子(有限会社イデア代表取締役、ミュージアムエデュケーションプランナー)

板橋区立美術館学芸員を経て1986年に独立。

ミュージアムづくり、展覧会監修、コミュニケーションや学びを誘発する空間デザインを行う有限会社イデアを設立し、数多くの公立ミュージアムの設立準備や運営に関わる。

大阪府立大型児童館ビッグバンの総合プロデューサーとして、企画運営部門を直接受託。

また、東京国立近代美術館客員研究員として鑑賞用ツールの試作やホームページの開発にたずさわった。

九州国立博物館教育ゾーン「あじっぱ」の総合プロデュース、国立歴史民俗博物館「たいけんれきはく」などの企画開発・空間デザインなども手がける。

2013年に倉敷市玉島の実家を改修し、日本で初めての私設のクリエイティブリユース(家庭や企業から日常的に生み出される廃材や端材を、そのまま破棄せず、人のクリエイティビティーを使って、これまでに見たこともないような素敵なものに生まれ変わらせる取り組み)の拠点 IDEA R LAB を開設。

実験室、レジデンス、廃材の分類とストックを行うマテリアルライブラリーを抱えるIDEA R LABを中心として、アートルーム、シェアアパート、物々交換拠点、ファーム、カフェ、ソーシャルキッチンほか、クリエイティブリユースをキーコンセプトとしたプロジェクトが増殖中。

日本各地での公的なクリエイティブリユースプロジェクトも複数手がけている。

2017年秋より、おかやま文化芸術アソシエイツのプログラムコーディネーターとして、県内の優れた文化芸術資源の掘り起こしを行い、調査過程で得られる新たな情報や人材データをもとに、文化芸術と他分野との連携の新たな取り組み提案や、ソーシャルインクルージョンの視点も盛り込んだレクチャーとワークショップを企画。これらを定期的に開催することにより、県内における領域横断的な出会いの場の創出と、ネットワーク構築を目指している。

【著書】

『クリエイティブリユース──廃材と循環するモノ・コト・ヒト』 millegraph (2013)

『じぶんでつくろう こどものしゅげい』 福音館書店 (2013)

『コレでなにする?』 福音館書店 (2009)

『アートで1・2・3!』 親子で美術を楽しもう!【動物編】 講談社 (2008)

『まるをさがして』 福音館書店(2004)<iBby-Outstanding Books for Young People with Disabilities 2005受賞>

『世界のおもちゃ100選―0歳~100歳まで』 中央公論新社 (2003)

『新 わくわくミュージアム―こどもの創造力を育む日本と海外の126館』 SSコミュニケーションズ (2003)

『わくわくミュージアム―こどもの創造力を育む世界の86館』 婦人生活社 (1994)

【監修・著】

『WorkshopLab』 CD-ROM 大日本印刷 1998 <MPU大賞パッケージ部門 ベストコンテンツ・オブ・ザ・イヤー受賞>

教育・デザイン・研究領域・絵本でグッドデザイン賞、キッズデザイン賞、国際児童図書評議会賞、福武文化奨励賞など。

(2021/2/10 時点)

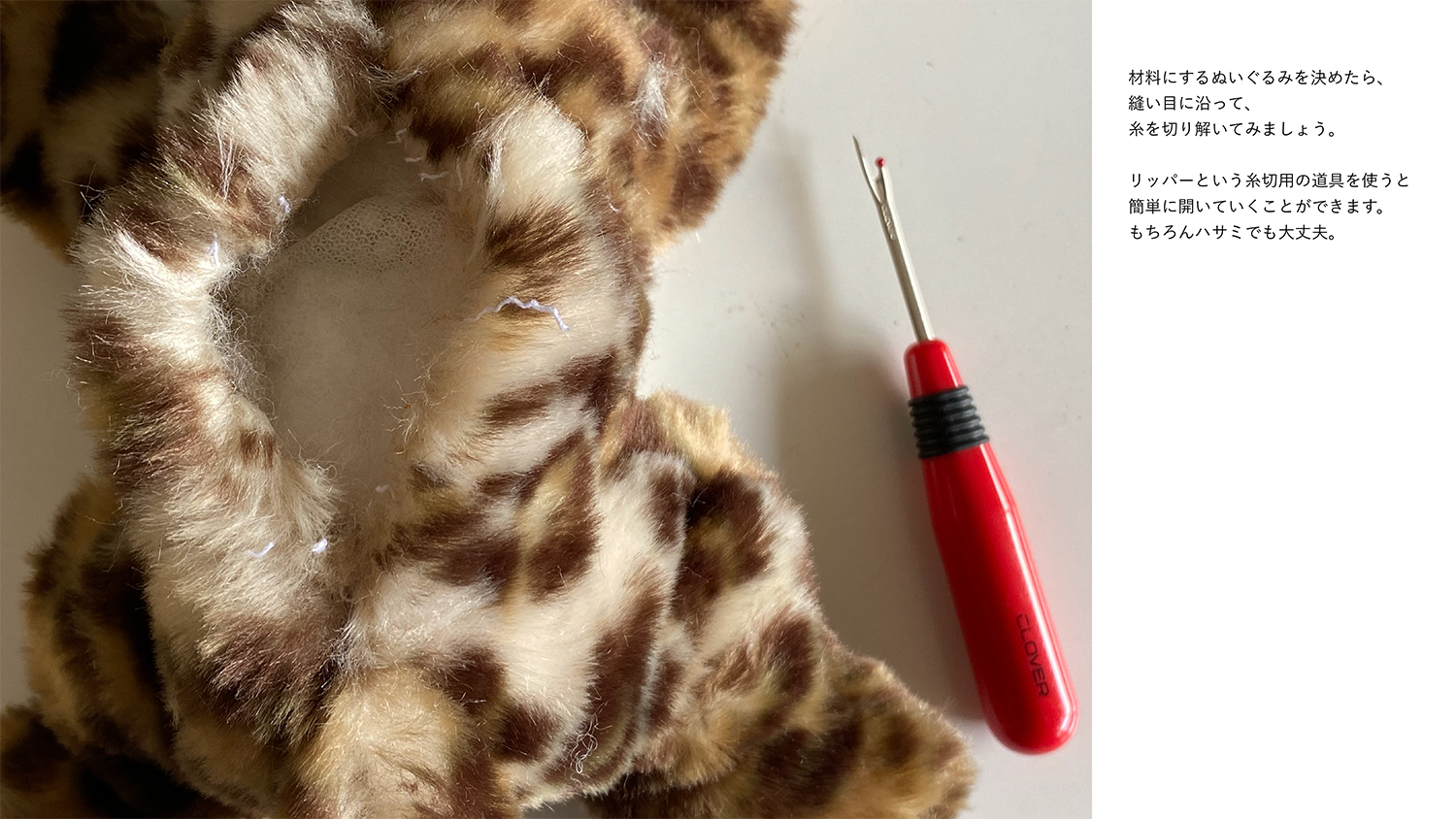

今回のアクティヴィティを提案したおもい

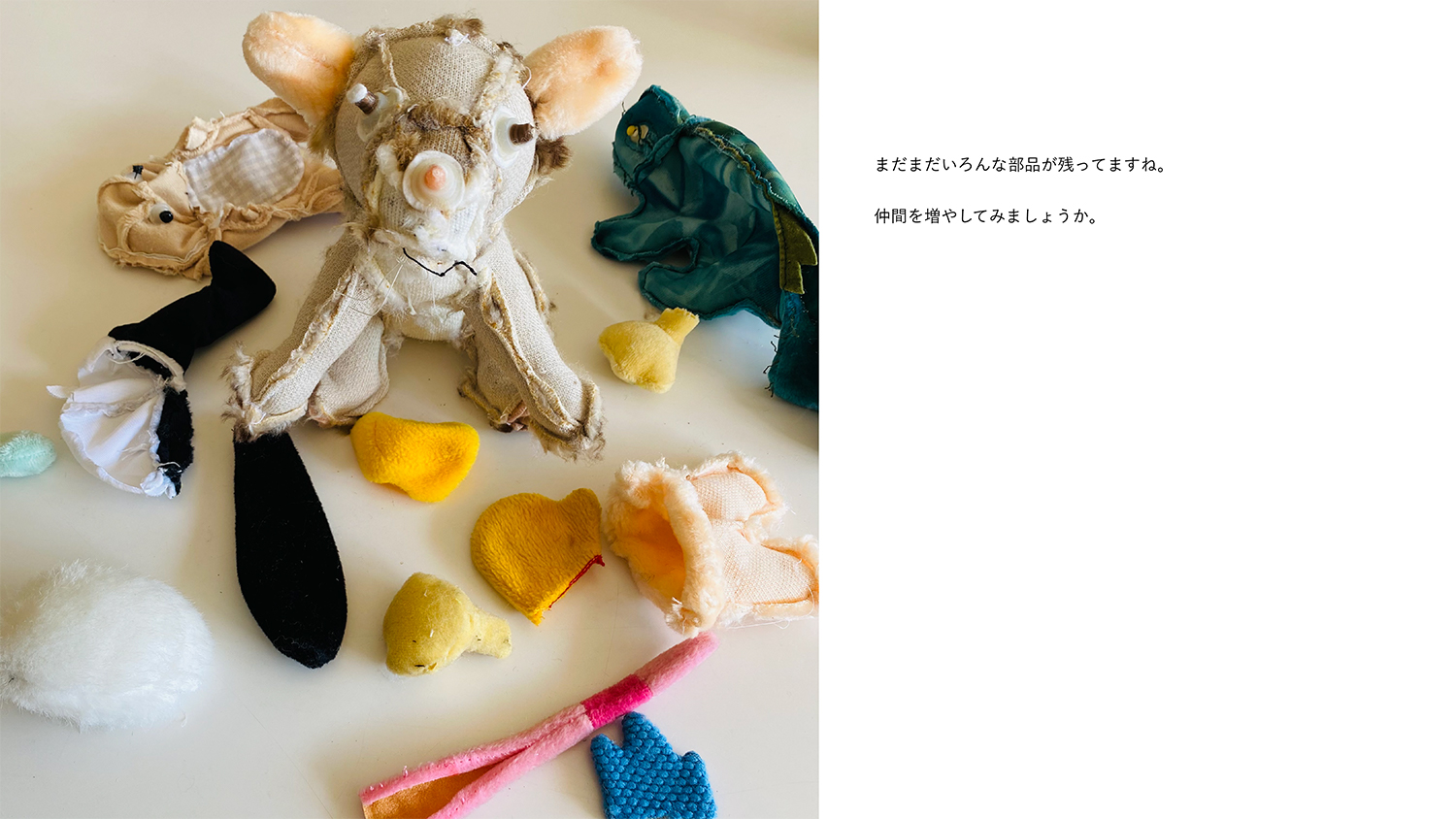

方々から使わなくなったり、いらなくなったものを色々といただいてます。

その中にはたくさんのぬいぐるみもふくまれています。

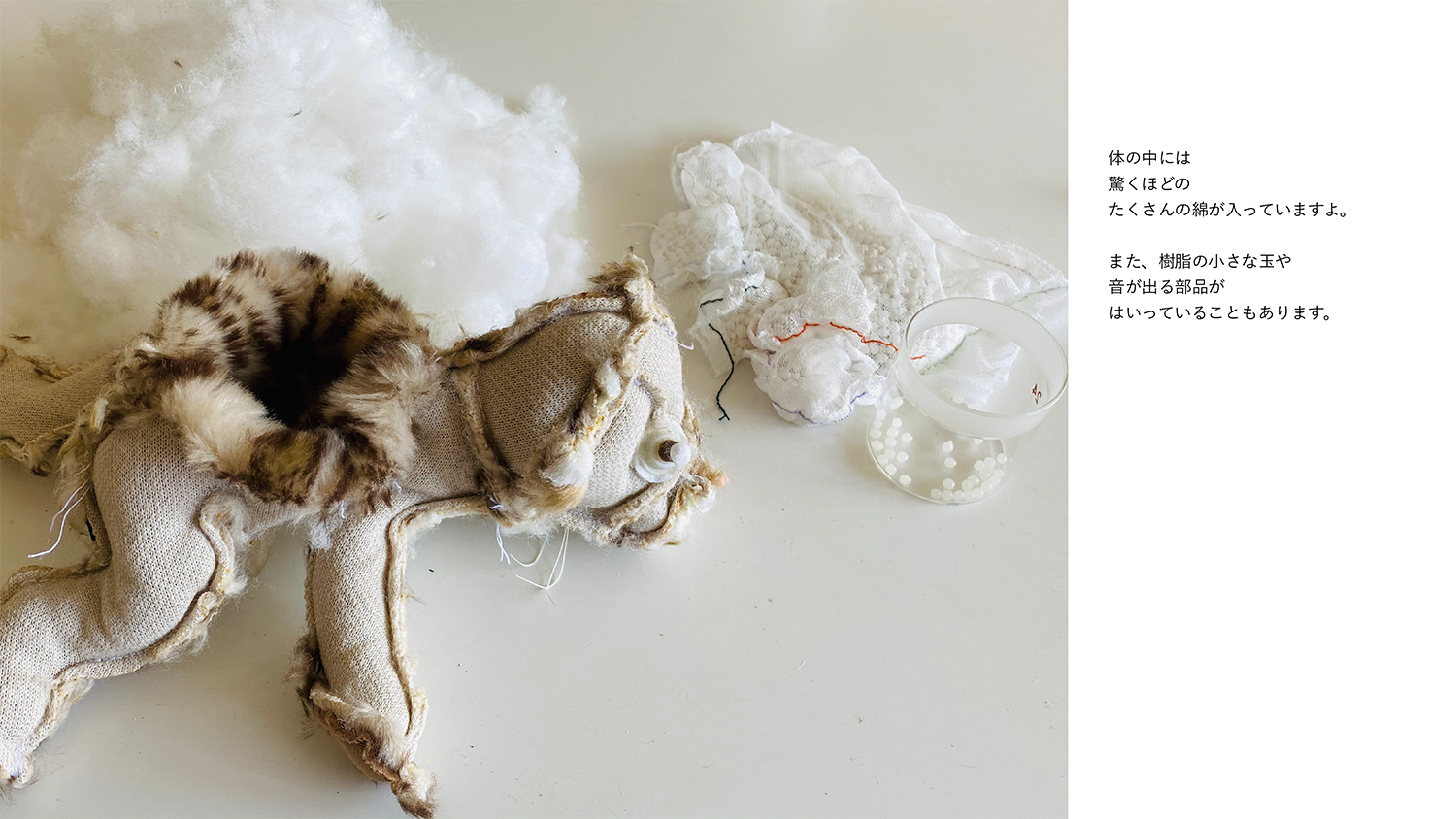

実際ぬいぐるみを作るのは、とっても手間もかかって、たいへんな作業です。

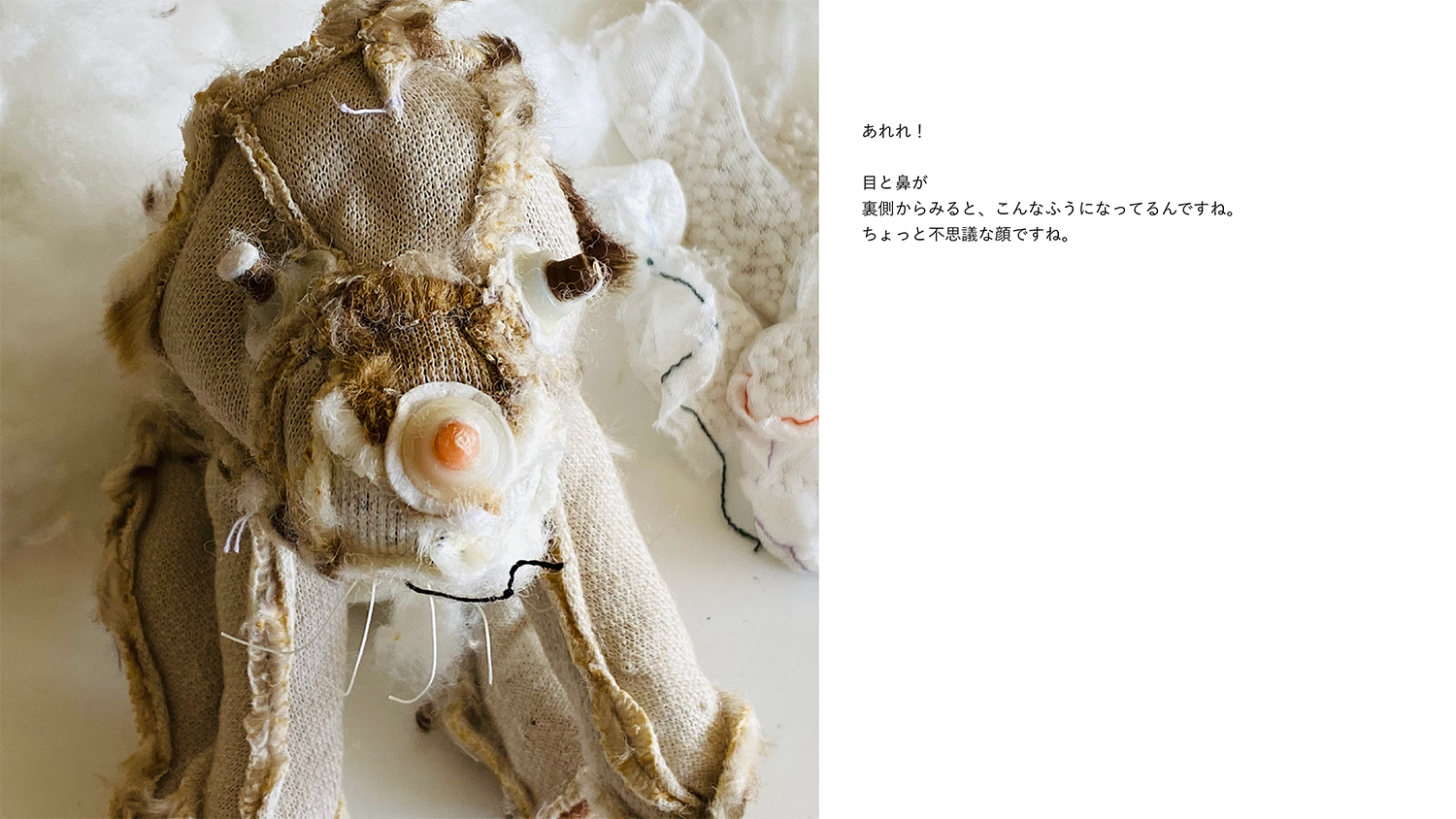

分解してみるとそのことがよくわかって、作り手の人の技術におおいに感心します。

ですので、簡単に捨ててしまうのではなく、

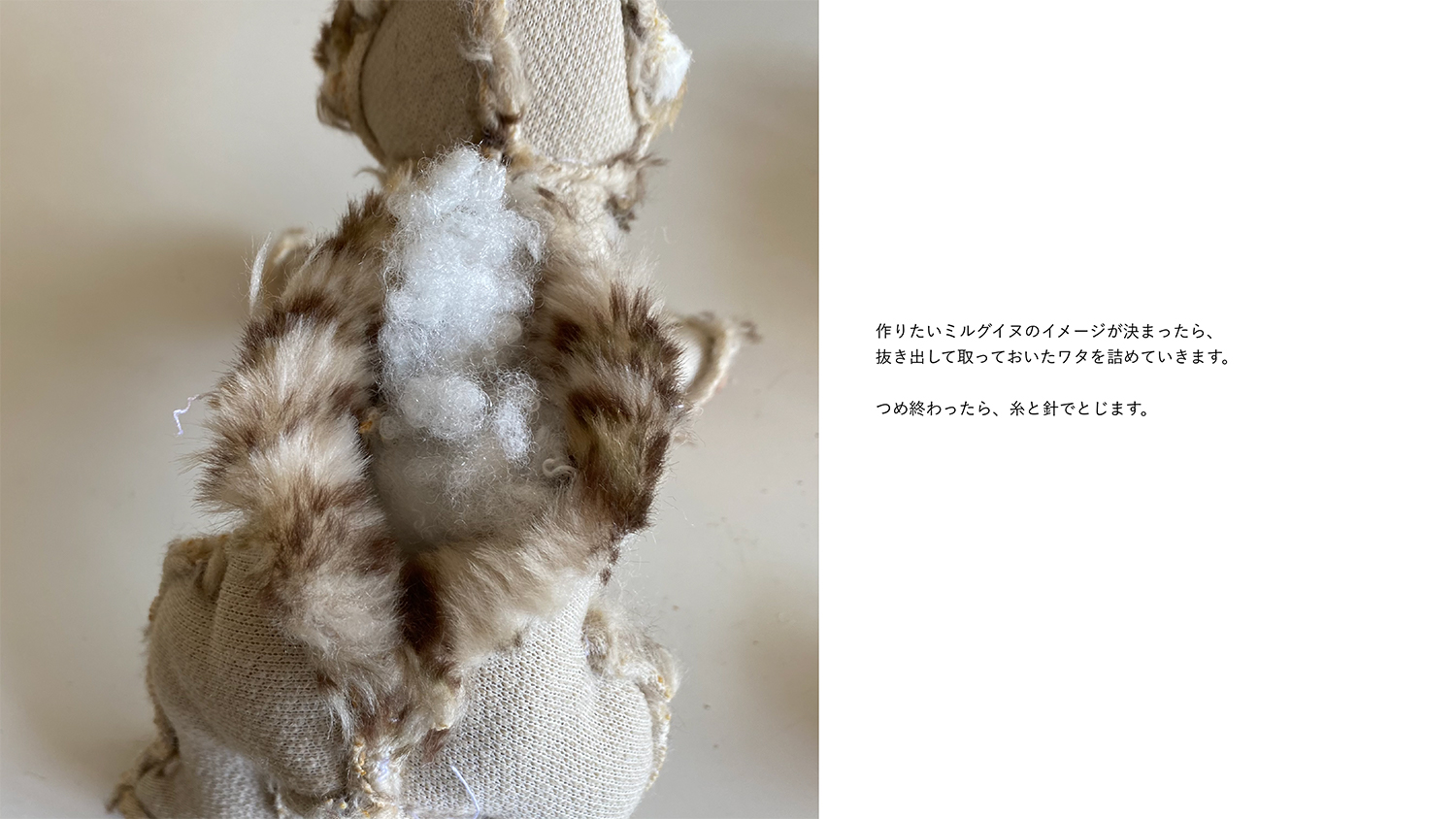

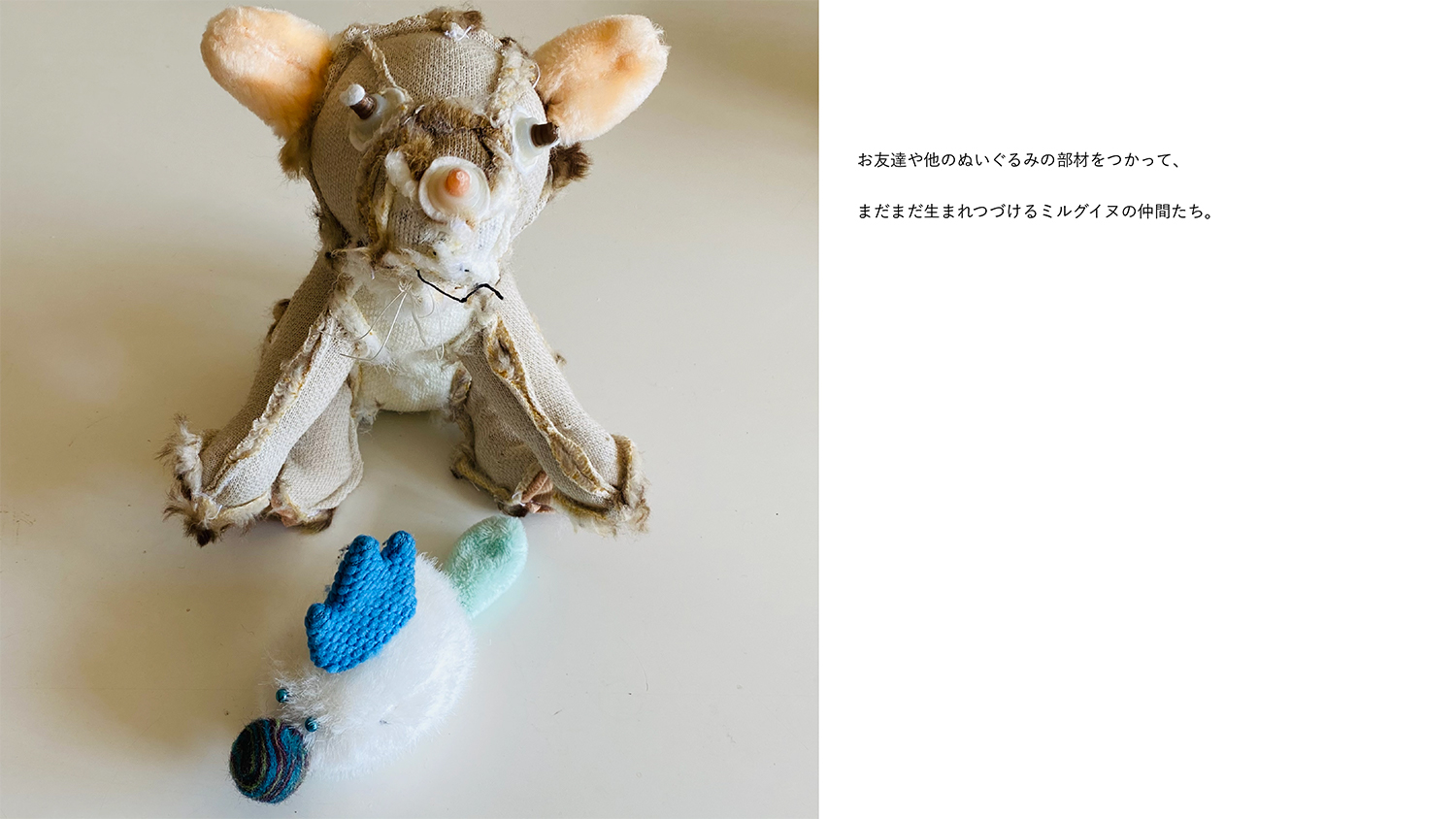

それを材料に、自分だけのぬいぐるみを新しく生み出す中で、

工夫する楽しさや、当たり前と思っていたことを反対側から見てみたり、

完成されたものに囚われるのではなく、

壊したり作ったりの繰り返しの中で、

誰もが持っている自分の中に眠っている作る力や、想像する力に気づいて欲しいと思います。

今実践していること

廃材や端材、使われなくなった建物や土地の、新しい活用実験を行なっています。

収集した廃材や端材は、分類整理して探しやすく・戻しやすい保管の仕方も研究しています。

さらに、実験室で得たノウハウを、国内外のプロジェクトで活かしたり、活動サポートも行っています。

https://www.facebook.com/IDEARLAB

今大切にしていること

手を動かしながら、考えることです。

頭だけでは思い付かなかったことを、手が教えてくれることがあるからです。

今あるものを活かしながら、小さな経済の循環の中で、環境を整え、

楽しく暮らす方法を探し続けていけたらと思っています。